二次电池保护集成电路

文献发布时间:2023-06-19 19:14:59

本申请为2018年10月16日递交的、申请号为201811203599.3、发明名称为“二次电池保护集成电路、二次电池保护装置以及电池包”的专利申请的分案申请。

技术领域

本发明涉及二次电池保护集成电路。

背景技术

以往,已知一种半导体集成电路,通过检测到二次电池的过放电来使二次电池的放电停止,然后,在检测到与二次电池连接的负载的开路的情况下,解除二次电池的放电停止。这种半导体集成电路具备经由电阻与负载或者充电器的接地连接的负载开路检测用端子(例如参照专利文献1)。

具备负载开路检测用端子的现有半导体集成电路,如果检测到过放电,则使放电控制晶体管截止来使二次电池的放电停止,并且经由下拉电阻将负载开路检测用端子下拉至VSS端子,从而能检测负载的开路。

但是,如果在负载非开路的情况下持续连接负载,则微小电流以二次电池的正极、负载、负载开路检测用端子、下拉电阻、VSS端子、二次电池70的负极的顺序持续流动。

专利文献1:日本特开2013-055759号公报

发明内容

于是,本公开提供防止在过放电状态下从二次电池持续流动微小电流的二次电池保护集成电路、二次电池保护装置以及电池包。

本公开提供一种二次电池保护集成电路,通过使串联插入二次电池的负极与连接至负载或者充电器的接地的负端子间的电流路径的放电控制晶体管截止,保护所述二次电池免于过放电,其具备:电源端子,其能与所述二次电池的正极连接;接地端子,其能与所述二次电池的负极连接;监视端子,其能与所述负端子连接;检测电路,其监测所述电源端子与所述接地端子间的电源电压;以及控制电路,在通过所述检测电路检测到低于过放电检测电压的所述电源电压的情况下,该控制电路通过使所述放电控制晶体管截止来使所述二次电池的放电停止,并且将所述监视端子下拉至所述接地端子,在所述二次电池的放电停止且所述监视端子被下拉至所述接地端子的第一状态下,直到预定时间经过为止未通过所述检测电路检测到高于过放电恢复电压的所述电源电压的情况下,所述控制电路解除将所述监视端子下拉至所述接地端子。

另外,本公开提供一种二次电池保护装置,其具备:放电控制晶体管,其串联插入二次电池的负极与连接至负载或者充电器的接地的负端子间的电流路径;以及二次电池保护集成电路,其通过使所述放电控制晶体管截止来保护所述二次电池免于过放电,所述二次电池保护集成电路具备:电源端子,其能与所述二次电池的正极连接;接地端子,其能与所述二次电池的负极连接;监视端子,其能与所述负端子连接;检测电路,其监测所述电源端子与所述接地端子间的电源电压;以及控制电路,在通过所述检测电路检测到低于过放电检测电压的所述电源电压的情况下,该控制电路通过使所述放电控制晶体管截止来使所述二次电池的放电停止,并且将所述监视端子下拉至所述接地端子,在所述二次电池的放电停止且所述监视端子被下拉至所述接地端子的第一状态下,直到预定时间经过为止未通过所述检测电路检测到高于过放电恢复电压的所述电源电压的情况下,所述控制电路解除将所述监视端子下拉至所述接地端子。

另外,本公开提供一种电池包,其具备:二次电池;放电控制晶体管,其串联插入所述二次电池的负极与连接至负载或者充电器的接地的负端子间的电流路径;以及二次电池保护集成电路,其通过使所述放电控制晶体管截止来保护所述二次电池免于过放电,所述二次电池保护集成电路具备:电源端子,其能与所述二次电池的正极连接;接地端子,其能与所述二次电池的负极连接;监视端子,其与所述负端子连接;检测电路,其监测所述电源端子与所述接地端子间的电源电压;以及控制电路,在通过所述检测电路检测到低于过放电检测电压的所述电源电压的情况下,该控制电路通过使所述放电控制晶体管截止来使所述二次电池的放电停止,并且将所述监视端子下拉至所述接地端子,在所述二次电池的放电停止且所述监视端子被下拉至所述接地端子的第一状态下,直到预定时间经过为止未通过所述检测电路检测到高于过放电恢复电压的所述电源电压的情况下,所述控制电路解除将所述监视端子下拉至所述接地端子。

根据本公开,能防止从过放电状态的二次电池持续流动微小电流。

附图说明

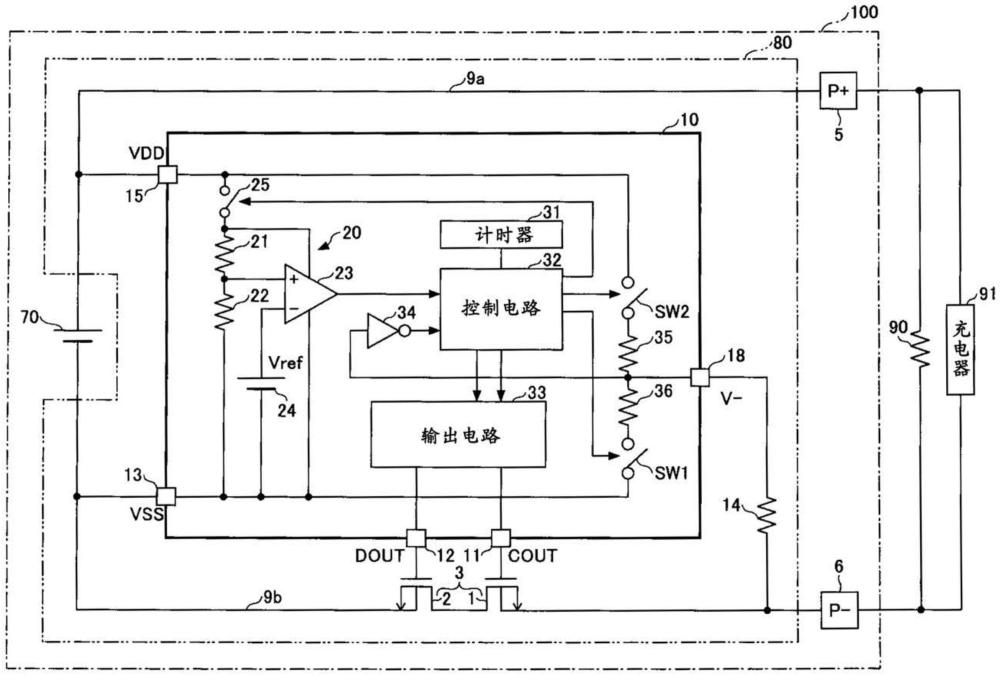

图1是表示电池包的结构的一个例子的图。

图2是表示二次电池保护集成电路的控制方法的一具体例的流程图。

图3是表示以图2的控制方法控制二次电池保护集成电路时的第一动作例的时序图。

图4是表示以图2的控制方法控制二次电池保护集成电路时的第二动作例的时序图。

符号说明

2:放电控制晶体管,3:开关电路,6:负端子,10:电池保护电路,13:接地端子,15:电源端子,18:监视端子,20:检测电路,32:控制电路,33:输出电路,70:二次电池,80:电池保护装置,100:电池包。

具体实施方式

以下按照附图说明本发明的实施方式。

图1是表示电池包的结构的一个例子的图。图1所示的电池包100内置有二次电池70和电池保护装置80。

二次电池70是能进行充放电的电池的一个例子。二次电池70能对连接在正端子5(P+端子)和负端子6(P-端子)的负载90供给电力。二次电池70能通过与正端子5和负端子6连接的充电器91进行充电。作为二次电池70的具体例,可列举锂离子电池、锂聚合物电池等。电池包100可内置在负载90,也可外接。

负载90是以电池包100的二次电池70为电源的负载的一个例子。作为负载90的具体例,可列举电动工具等电动设备、可携带的便携式终端装置等电子设备。作为电子设备的具体例,可列举移动电话、智能手机、计算机、游戏机、电视机、照相机等。负载90不限于这些设备。

电池保护装置80是以二次电池70为电源而工作的二次电池保护装置的一个例子,通过控制二次电池70的充放电来保护二次电池70免于过充电、过放电等。电池保护装置80具备正端子5、负端子6、开关电路3以及电池保护电路10。

正端子5是能与负载90或者充电器91的电源端子连接的端子的一个例子。负端子6是能与负载90或者充电器91的接地连接的端子的一个例子。

二次电池70的正极与正端子5通过正侧电流路径9a连接,二次电池70的负极与负端子6通过负侧电流路径9b连接。正侧电流路径9a是二次电池70的正极与正端子5间的充放电电流路径的一个例子,负侧电流路径9b是二次电池70的负极与负端子6间的充放电电流路径的一个例子。

开关电路3串联插入二次电池70的负极与能连接至负载90或者充电器91的接地的负端子6间的电流路径9b。

开关电路3例如具备充电控制晶体管1和放电控制晶体管2。充电控制晶体管1是切断二次电池70的充电路径的充电路径切断部的一个例子,放电控制晶体管2是切断二次电池70的放电路径的放电路径切断部的一个例子。图1的情况下,充电控制晶体管1切断二次电池70的充电电流流经的电流路径9b,放电控制晶体管2切断二次电池70的放电电流流经的电流路径9b。晶体管1、2是切换电流路径9b的导通/切断的开关元件,串联插入电流路径9b。晶体管1、2是例如N沟道型的MOS(Metal Oxide Semiconductor:金属氧化物半导体)晶体管。

电池保护电路10是二次电池保护集成电路的一个例子。电池保护电路10通过使开关电路3断开来进行二次电池70的保护动作。电池保护电路10是以二次电池70的正极与负极间的电池电压(也称作“单体电压”)工作的集成电路(IC)。电池保护电路10例如具备充电控制端子11(COUT端子)、放电控制端子12(DOUT端子)、监视端子18(V-端子)、电源端子15(VDD端子)以及接地端子13(VSS端子)。

COUT端子与充电控制晶体管1的栅极连接,输出使充电控制晶体管1导通或者截止的信号。DOUT端子与放电控制晶体管2的栅极连接,输出使放电控制晶体管2导通或者截止的信号。

V-端子用于监视负端子6的电位,与负端子6连接。V-端子例如用于由控制电路32监视有无连接负载90或者充电器91,在晶体管1、2与负端子6间经由电阻14与负侧电流路径9b连接。

VDD端子是电池保护电路10的电源端子,与二次电池70的正极以及正侧电流路径9a连接。VSS端子是电池保护电路10的接地端子,与二次电池70的负极以及负侧电流路径9b连接。

电池保护电路10例如具备控制电路32、输出电路33、计时器31、检测电路20以及监测电路34。

控制电路32在例如检测到二次电池70的过充电或者充电过电流的情况下,在经过预定的延迟时间后经由输出电路33从COUT端子输出使充电控制晶体管1由导通变为截止的信号(例如低电平的栅极控制信号)。控制电路32通过使充电控制晶体管1截止来禁止对二次电池70充电的方向的电流流经电流路径9b。由此,二次电池70的充电停止,能保护二次电池70免于过充电或者充电过电流。

控制电路32在例如检测到二次电池70的过放电或者放电过电流的情况下,在经过预定的延迟时间后经由输出电路33从DOUT端子输出使放电控制晶体管2由导通变为截止的信号(例如低电平的栅极控制信号)。控制电路32通过使放电控制晶体管2截止来禁止使二次电池70放电的方向的电流流经电流路径9b。由此,二次电池70的放电停止,能保护二次电池70免于过放电或者放电过电流。

控制电路32例如使用模拟的多个逻辑电路来形成,而不使用CPU(CentralProcessing Unit:中央处理器)。

输出电路33是驱动开关电路3的电路,更具体地,具有驱动充电控制晶体管1的驱动电路部和驱动放电控制晶体管2的驱动电路部。

计时器31用于测量延迟时间,例如包括计数所输入的预定脉冲信号的计数电路。

检测电路20监测VDD端子与VSS端子间的电压、即电源电压Vd。VDD端子与二次电池70的正极连接,VSS端子与二次电池70的负极连接,因此电源电压Vd大致等于二次电池70的单体电压。因此,检测电路20通过监测电源电压Vd能检测二次电池70的单体电压。

检测电路20在检测到低于预定的过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的情况下,输出表示检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的过放电检测信号。另外,检测电路20在检测到高于预定的过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,输出表示检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的过放电恢复检测信号。过放电检测电压Vdet是用于过放电检测的阈值,过放电恢复电压Vrel是用于过放电恢复检测的阈值。过放电恢复电压Vrel设定为高于过放电检测电压Vdet的电压值。

检测电路20例如具有电阻21、22、基准电压生成部24以及比较器23。在后述开关25的接通状态下,比较器23比较通过电阻21、21生成的电源电压Vd的分压电压与通过基准电压生成部24生成的基准电压Vref,并将其比较结果输出到控制电路32。过放电检测电压Vdet以及过放电恢复电压Vrel由电阻21、22以及基准电压Vref设定。

监测电路34监测V-端子的电位,并将其监测结果输出到控制电路32。监测电路34例如是CMOS(Complementary MOS:互补金属氧化物半导体)反相器。监测电路34可以是使用比较器监测V-端子的电位的电路。

电池保护电路10例如具备第一开关SW1以及下拉电阻36,第一开关SW1以及下拉电阻36串联插入V-端子与VSS端子间的电流路径。若第一开关SW1由控制电路32接通,则V-端子经由下拉电阻36下拉至VSS端子。若第一开关SW1由控制电路32断开,则V-端子经由下拉电阻36下拉至VSS端子的状态被解除。

另外,电池保护电路10例如具备第二开关SW2以及上拉电阻35,第二开关SW2以及上拉电阻35串联插入V-端子与VDD端子间的电流路径。若第二开关SW2由控制电路32接通,则V-端子经由上拉电阻35上拉至VDD端子。若第二开关SW2由控制电路32断开,则V-端子经由上拉电阻35上拉至VDD端子的状态被解除。

本实施方式中,在通过检测电路20检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的情况下,控制电路32通过将放电控制晶体管2截止来使二次电池70的放电停止。由此,能禁止过放电状态的二次电池70的放电。另外,在通过检测电路20检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的情况下,控制电路32通过将第一开关SW1接通,将V-端子下拉至VSS端子。控制电路32将V-端子下拉至VSS端子来监视有无连接负载90。

在检测到二次电池70过放电的状态下,充电器91应该未被连接。此处,将通过放电控制晶体管2的截止使二次电池70放电停止且通过第一开关SW1的接通使V-端子下拉至VSS端子的状态定义为“下拉状态s1”。下拉状态s1是第一状态的一个例子。下拉状态s1下,V-端子的电位由于电阻14以及负载90上升至VDD端子的电位。该下拉状态s1下,如果负载90为开路(更具体地,如果负载90从P-端子和P+端子中的至少一方脱离),则V-端子被下拉至VSS端子,因此V-端子的电位下降至VSS端子的电位。因此,在下拉状态s1下通过监测电路34检测到V-端子的电位低于预定的基准电位Vvm的情况下,控制电路32能判定负载90为开路。基准电位Vvm被设定为大于VSS端子且小于VDD端子的电位。

但是,如果在下拉状态s1下负载90非开路,则微小电流以二次电池70的正极、P+端子、负载90、P-端子、电阻14、V-端子、下拉电阻36、VSS端子、二次电池70的负极的顺序持续流动。

因此,一实施方式中的控制电路32,在下拉状态s1下未由检测电路20在经过预定时间ts之前检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,将第一开关SW1断开。由此,解除了将V-端子下拉至VSS端子,因此,上述微小电流流经的路径被切断。因此,能防止从过放电状态的二次电池70持续流动微小电流。

另外,一实施方式中的控制电路32,假设在下拉状态s1下未由检测电路20在经过预定时间ts之前检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd。该情况下,控制电路32可将V-端子从向VSS端子下拉变更为向VDD端子上拉。即,控制电路32可通过使第一开关SW1切断且使第二开关SW2接通,将V-端子从下拉至VSS端子切换为上拉至VDD端子。

此处,将通过放电控制晶体管2的截止使二次电池70的放电停止且通过第二开关SW2的接通来使V-端子上拉至VDD端子的状态定义为“上拉状态s2”。上拉状态s2是第二状态的一个例子。上拉状态s2下,V-端子的电位通过第二开关SW2的接通上升至VDD端子的电位。在该上拉状态s2下,如果在P+端子与P-端子间连接充电器91,则V-端子的电位下降至VSS端子的电位以下。因此,控制电路32在上拉状态s2下由监测电路34检测到V-端子的电位低于预定的基准电位Vvm的情况下,能判定连接有充电器91。

另外,一实施方式中的控制电路32,在上拉状态s2下,假设基于V-端子的电位检测到充电器91的连接,且通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd。该情况下,控制电路32通过使放电控制晶体管2导通来解除二次电池70的放电停止,并且可解除将V-端子上拉至VDD端子。由此,能允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电。

另一方面,一实施方式中的控制电路32,在下拉状态s1下,假设由检测电路20在经过预定时间ts之前检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd。该情况下,控制电路32可基于V-端子的电位通过监测电路34来监测有无连接负载90。由此,不等预定时间ts经过就能开始有无连接负载90的监测。

例如,假设控制电路32基于V-端子的电位通过监测电路34检测到未连接负载90。该情况下,控制电路32通过使放电控制晶体管2导通来解除二次电池70的放电停止,并可解除将V-端子下拉至VSS端子。由此,能允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电。另一方面,假设控制电路32基于V-端子的电位通过监测电路34未检测到未连接负载90。该情况下,控制电路32使放电控制晶体管2维持截止状态。由此,如果未检测到负载90未连接(负载90未脱离),则可以不允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电。

图2是表示电池保护电路10的控制方法的一具体例的流程图。接着,参照图1说明图2。

步骤S11中,控制电路32判定通过检测电路20是否检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd(也可以为“单体电压”)。在通过检测电路20检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的情况下,控制电路32执行步骤S13的处理。而在通过检测电路20未检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd的情况下,控制电路32再次执行步骤S11的判定处理。

步骤S13中,控制电路32判定从通过检测电路20检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd起是否经过了预定的过放电检测延迟时间tdet。过放电检测延迟时间tdet的经过通过计时器31来计数。控制电路32在判定为未经过过放电检测延迟时间tdet的情况下,再次执行步骤S11的判定处理。而在控制电路32判定为经过了过放电检测延迟时间tdet的情况下执行步骤S15的处理。

步骤S15中,控制电路32通过输出使放电控制晶体管2截止的信号来停止二次电池70放电,并且通过输出使第一开关SW1接通的信号来将V-端子下拉至VSS端子。通过放电控制晶体管2的截止,禁止过放电状态的二次电池70的放电。控制电路32将V-端子下拉(连接)至VSS端子来监视有无连接负载90。

控制电路32通过在步骤S15中将V-端子下拉至VSS端子来连接,使电池保护电路10的动作模式向监视有无连接负载90的负载监视模式转移(步骤S17)。

步骤S19中,控制电路32在负载监视模式下判定是否通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(也可为“单体电压”)。在通过检测电路20未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,控制电路32执行步骤S27的处理。而在通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,控制电路32执行步骤S21的处理。

步骤S27中,控制电路32判定从判定为未通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd起是否经过了预定的省电转移时间tps。省电转移时间tps是上述预定时间ts的一具体例。省电转移时间tps的经过通过计时器31来计数。控制电路32在判定为未经过省电转移时间tps的情况下,再次执行步骤S19的判定处理。而在控制电路32判定为经过了省电转移时间tps的情况下,使电池保护电路10的动作模式向减少电池保护电路10耗电的省电模式转移(步骤S29)。

步骤S29中,控制电路32将V-端子从向VSS端子下拉变更为向VDD端子上拉,并且通过开关25切断检测电路20的电源。即,控制电路32在下拉状态s1下在省电转移时间tps经过之前未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,将V-端子向VDD端子上拉且切断检测电路20的电源。控制电路32通过将V-端子向VDD端子上拉,能判定有无连接充电器91。另外,控制电路32通过切断检测电路20的电源,能减少电池保护电路10的耗电。步骤S29中,从下拉状态s1转移到上拉状态s2。

步骤S31中,控制电路32在上拉状态s2下判定基于V-端子的电位是否检测到连接有充电器91。控制电路32判定基于V-端子的电位是否检测到连接有充电器91,直到检测到连接有充电器91为止。如果检测到连接有充电器91,则控制电路32解除省电模式(步骤S33)。

步骤S33中,控制电路32通过使开关25接通来解除检测电路20的电源切断。由此,解除省电模式。控制电路32使电池保护电路10的动作模式从省电模式切换至负载监视模式(步骤S17),再次执行步骤S19的判定处理。

步骤S19中,控制电路32在通过检测电路20未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,执行步骤S27的处理。而控制电路32在通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,执行步骤S21的处理。

步骤S21中,控制电路32基于通过监测电路34检测到的V-端子的电位来判定负载90的未连接。控制电路32在判定为连接有负载90的情况下,再次执行步骤S19的判定处理。而在控制电路32判定为未连接有负载90的情况下,执行步骤S23的处理。

步骤S23中,控制电路32判定从通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(或者从判定为未连接有负载90)起是否经过了预定的过放电恢复延迟时间trel。过放电恢复延迟时间trel的经过通过计时器31来计数。控制电路32在判定为未经过过放电恢复延迟时间trel的情况下,再次执行步骤S19的判定处理。另一方面,控制电路32在判定为经过了过放电恢复延迟时间trel的情况下,执行步骤S25的处理。

步骤S25中,控制电路32通过使放电控制晶体管2导通来解除二次电池70的放电停止,并且解除将V-端子上拉至VDD端子。控制电路32通过执行步骤S25的处理,允许二次电池70的放电,使电池保护电路10的动作模式从负载监视模式向通常模式恢复。

图3是表示以图2的控制方法控制电池保护电路10时的第一动作例的时序图。接着,参照图1、2说明图3。

假设控制电路32从检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd至经过过放电检测延迟时间tdet为止,持续检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd(步骤S13:是)。该情况下,控制电路32通过输出使放电控制晶体管2截止的信号,使二次电池70的放电停止,并且通过输出使第一开关SW1接通的信号,将V-端子下拉至VSS端子。通过放电控制晶体管2的截止,禁止过放电状态的二次电池70放电(步骤S15)。如果至少放电控制晶体管2截止,则V-端子的电位由于电阻14以及负载90上升至VDD端子的电位。另外,通过第一开关SW1的接通,负载监视模式开始(步骤S17)。

此处,二次电池70的放电中的电源端子VDD的电位比实际降低由于从二次电池70输出的放电电流和二次电池70的内部阻抗引起的电压下降量。因此,如果检测到过放电从而放电停止,则该电压下降量消失,因此电源端子VDD的电位如图3所示上升。

图3表示电源电压Vd不由于放电停止时的电源端子VDD的电位上升而上升至过放电恢复电压Vrel的情况。控制电路32在下拉状态s1下通过检测电路20在省电转移时间tps经过之前未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,解除V-端子向VSS端子下拉(步骤S27:是)。图3中,控制电路32使第一开关SW1切断且使第二开关SW2接通,从而使下拉状态s1向上拉状态s2转移。另外,控制电路32使电池保护电路10的动作模式向省电模式转移(步骤S29)。例如,控制电路32通过使开关25切断来切断检测电路20的电源,降低电池保护电路10的消耗电流IDD(从VDD端子输入并从VSS端子输出的电流)。通过向省电模式转移,如图3所示,电池保护电路10的消耗电流IDD降低至大致0安培。

然后,控制电路32在上拉状态s2下通过监测电路34检测到V-端子的电位低于基准电位Vvm的情况下,判定为连接有充电器91(步骤S31:是)。控制电路32解除省电模式(步骤S33)。例如,控制电路32通过使开关25接通来解除检测电路20的电源切断。由此,电池保护电路10的消耗电流IDD上升。另外,通过解除检测电路20的电源切断(通过重新开始电源供给),检测电路20再次能够监测电源电压Vd。

如果连接充电器91,则二次电池70被充电,如果负载90脱离,则电源电压Vd上升。因此,负载监视模式(步骤S17)下的控制电路32在上拉状态s2下通过检测电路20检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(步骤S19:是)。控制电路32在上拉状态s2下通过监测电路34检测到V-端子的电位低于基准电位Vvm,因此判定为未连接负载90(步骤S21:是)。

然后,假设控制电路32从检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd至经过过放电恢复延迟时间trel为止持续检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(步骤S23:是)。该情况下,控制电路32通过输出使放电控制晶体管2导通的信号来解除二次电池70的放电停止,并且输出使第二开关SW2断开的信号。通过放电控制晶体管2的导通,允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电(步骤S25)。

图4是表示以图2的控制方法控制电池保护电路10时的第二动作例的时序图。接着,参照图1、2说明图4。

假设控制电路32从检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd至经过过放电检测延迟时间tdet为止持续检测到低于过放电检测电压Vdet的电源电压Vd(步骤S13:是)。该情况下,控制电路32通过输出使放电控制晶体管2截止的信号来停止二次电池70放电,并且通过输出使第一开关SW1接通的信号将V-端子下拉至VSS端子。通过放电控制晶体管2的截止,禁止过放电状态的二次电池70的放电(步骤S15)。如果至少放电控制晶体管2截止,则V-端子的电位由于电阻14以及负载90上升至VDD端子的电位。另外,通过第一开关SW1的接通,负载监视模式开始(步骤S17)。

此处,二次电池70的放电中的电源端子VDD的电位比实际降低由于从二次电池70输出的放电电流和二次电池70的内部阻抗导致的电压下降量。因此,若检测到过放电从而放电停止,则该电压下降量消失,因此电源端子VDD的电位如图4所示上升。

图4表示电源电压Vd由于放电停止时的电源端子VDD的电位上升而超出过放电恢复电压Vrel并上升的情况。控制电路32在下拉状态s1下通过检测电路20在经过省电转移时间tps之前检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(步骤S19:是)。如果负载90脱离,则V-端子的电位低于基准电位Vvm。因此,控制电路32在下拉状态s1下通过监测电路34检测到V-端子的电位低于基准电位Vvm,因此判定为未连接负载90(步骤S21:是)。

然后,假设控制电路32从检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd至经过过放电恢复延迟时间trel为止持续检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(步骤S23:是)。该情况下,控制电路32通过输出使放电控制晶体管2导通的信号来解除二次电池70的放电停止,并且输出使第一开关SW1断开的信号。通过放电控制晶体管2的导通,允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电(步骤S25)。

另外,存在由于放电停止时的电源端子VDD的电位上升使得电源电压Vd超出过放电恢复电压Vrel后,电源电压Vd低于过放电恢复电压Vrel的情况(参照图4的后半部分)。该情况下,控制电路32判定为在下拉状态s1下通过检测电路20未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd(步骤S19:否)。控制电路32在下拉状态s1下经过省电转移时间tps之前通过检测电路20未检测到高于过放电恢复电压Vrel的电源电压Vd的情况下,解除V-端子向VSS端子的下拉(步骤S27:是)。这以后的动作与图3相同,因此省略其说明。

这样,根据本实施方式,如果不使负载90脱离,则不能允许从过放电状态恢复的二次电池70的放电。因此,与仅通过比较过放电恢复电压与电源电压来判定从过放电状态恢复的情况相比,能防止反复进行过放电恢复的检测和解除。另外,能在减少过放电时消耗电流的同时,高效用尽二次电池70的电荷。

以上,通过实施方式说明了二次电池保护集成电路、二次电池保护装置以及电池包,但是本发明不限定于上述实施方式。在本发明的范围内能够进行与其他实施方式的一部分或者全部的组合、置换等各种变形以及改良。

例如,充电控制晶体管1与放电控制晶体管2的配置位置可以相对于图示位置彼此置换。

另外,不限于充电控制晶体管1以及放电控制晶体管2插入负侧电流路径9b的方式,也可以是充电控制晶体管1以及放电控制晶体管2插入正侧电流路径9a。