热交换单元

文献发布时间:2023-06-19 09:47:53

技术领域

本公开涉及一种热交换单元。

背景技术

专利文献1公开了一种空调机的室外机。该室外机包括壳体、压缩机以及热交换器。该热交换器由设置在壳体的底板上的具有绝缘性的橡胶部件支承住。

专利文献1:日本公开专利公报特开2013―231526号公报

发明内容

-发明要解决的技术问题-

在像专利文献1的室外机那样,热交换器与支承热交换器的结构体(在专利文献1中为壳体的底板)通过绝缘部件彼此电绝缘的情况下,在热交换器与结构体之间形成电容器,在压缩机、热交换器以及结构体之间的导电路径上就会构成并联谐振电路(包含形成于热交换器与结构体之间的电容器的并联谐振电路)。这样一来,当在压缩机、热交换器以及结构体之间的导电路径上构成了并联谐振电路时,该导电路径的阻抗(特定频带的阻抗)增大,其结果是,特定频带的电流难以流到噪声滤波器。因此,难以减小特定频带的噪声。

本公开的目的在于:提供一种能够减小特定频带的噪声的热交换单元。

-用以解决技术问题的技术方案-

本公开的第一方面涉及一种热交换单元,该热交换单元包括热交换器40、结构体20、绝缘部件50、压缩机30以及连接部件60,所述结构体20支承所述热交换器40,所述绝缘部件50使所述热交换器40与所述结构体20之间电绝缘,所述压缩机30与所述热交换器40和所述结构体20电连接,所述连接部件60安装在所述热交换器40上,并将该热交换器40和所述结构体20之间电连接起来,并且所述连接部件60与将所述压缩机30和该热交换器40电连接起来的第一导电路径E1以及将该压缩机30和该结构体20电连接起来的第二导电路径E2分开设置。

在上述第一方面中,通过利用连接部件60将热交换器40与结构体20电连接起来,从而能够与第一导电路径E1和第二导电路径E2分开地将热交换器40与结构体20电连接起来。由此,因为能够改变在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路(包含电容器C的并联谐振电路)的频率特性,所以能够减小该并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗),其结果是,能够减小压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够减小特定频带的噪声。

本公开的第二方面在上述第一方面的基础上,该热交换单元包括与所述压缩机30和所述热交换器40连接的制冷剂管道P1,所述热交换器40沿第一方向延伸设置,所述制冷剂管道P1与所述热交换器40的位于所述第一方向上的一端部相连,所述连接部件60在所述热交换器40上安装在比该热交换器40与所述制冷剂管道P1之间的连接部分更靠近该热交换器40的位于所述第一方向上的另一端部的位置处。

在上述第二方面中,与连接部件60安装在热交换器40的位于第一方向上的一端部(与制冷剂管道P1相连侧的端部)的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

本公开的第三方面在上述第一方面的基础上,该热交换单元包括与所述压缩机30和所述热交换器40连接的制冷剂管道P1,所述热交换器40具有在水平方向上延伸的传热管41,该热交换器40的位于该传热管41的延伸方向上的一端部与所述制冷剂管道P1相连,并且所述热交换器40构成为在该传热管41内流动的制冷剂在该热交换器40的位于该延伸方向上的另一端部处折返,所述连接部件60在所述延伸方向上安装在所述热交换器40的从所述一端部与所述另一端部之间的中央X到该另一端部的部分上。

在上述第三方面中,与连接部件60在传热管41的延伸方向上安装在从热交换器40的一端部到热交换器40的一端部与热交换器40的另一端部之间的中央X的这一部分上的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

本公开的第四方面在上述第一方面的基础上,该热交换单元包括与所述压缩机30和所述热交换器40连接的制冷剂管道P1,所述热交换器40具有分别形成为板状的多个热交换部400,所述制冷剂管道P1与多个所述热交换部400中的任一个热交换部400相连,所述连接部件60安装在多个所述热交换部400中除了与所述制冷剂管道P1相连的热交换部400之外的另一热交换部400上。

在上述第四方面中,与在制冷剂管道P1所连接的热交换部400上安装连接部件60的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

本公开的第五方面在上述第一到第四方面中的任一方面的基础上,所述绝缘部件50置于所述结构体20上,所述热交换器40置于所述绝缘部件50上,所述连接部件60安装在所述热交换器40的上部。

在上述第五方面中,与将连接部件60安装在热交换器40的下部的情况相比,能够容易地将连接部件60安装在热交换器40上,其中,该热交换器40置于绝缘部件50上。由此,能够使热交换单元10的组装变得容易。

本公开的第六方面在上述第五方面的基础上,该热交换单元包括风扇11,所述结构体20具有第一壳体21和第二壳体22,所述第一壳体21收纳所述压缩机30和所述热交换器40,所述第二壳体22设置在该第一壳体21的上部,并收纳所述风扇11,所述连接部件60布置在所述热交换器40与所述第二壳体22之间。

本公开的第七方面在上述第五或第六方面的基础上,所述连接部件60被固定在所述结构体20上。

在上述第七方面中,通过将安装于热交换器40的上部的连接部件60固定在结构体20上,从而能够抑制热交换器40晃动。由此,能够减少因热交换器40晃动所导致的损伤。

本公开的第八方面在上述第七方面的基础上,所述热交换器40由种类与制成所述结构体20的金属不同的金属制成,所述连接部件60具有第一连接部61、第二连接部62、绝缘层63以及覆盖部件64,所述第一连接部61由种类与制成所述热交换器40的金属相同的金属制成,并与该热交换器40接触,所述第二连接部62由种类与制成所述结构体20的金属相同的金属制成,并被固定在该结构体20上,所述绝缘层63为使所述第一连接部61与所述第二连接部62之间电绝缘的层,并设置有用于使该第一连接部61的一部分与该第二连接部62的一部分接触的欠缺部63a,所述覆盖部件64覆盖所述第一连接部61与所述第二连接部62之间的接触部分。

在上述第八方面中,通过用覆盖部件64覆盖第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分,从而能够防止水浸入第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分。由此,能够防止电蚀产生。

本公开的第九方面在上述第五到第八方面中的任一方面的基础上,所述绝缘部件50具有弹性。

在上述第九方面中,通过将热交换器40置于具有弹性的绝缘部件50上,从而能够抑制热交换器40晃动。由此,能够减少因热交换器40晃动所导致的损伤。

本公开的第十方面在上述第一到第九方面中的任一方面的基础上,所述热交换器40由铝制成,所述结构体20由铁制成。

附图说明

图1是举例示出实施方式的热交换单元的结构的管道系统图。

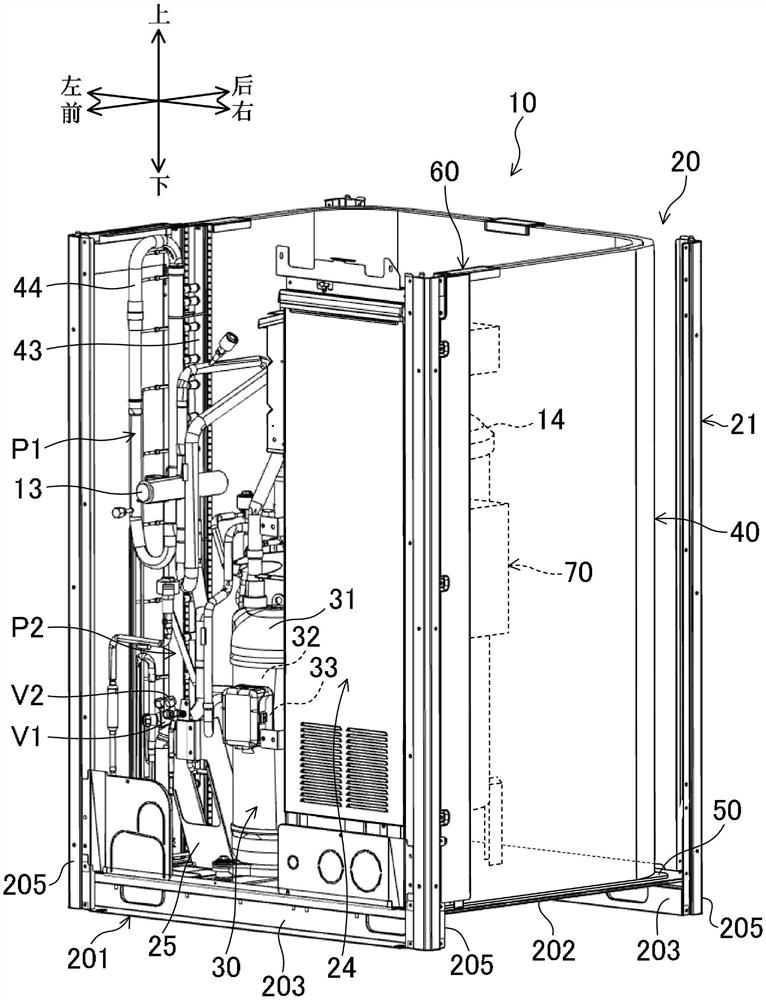

图2是举例示出实施方式的热交换单元的外观的立体图。

图3是举例示出拆下了前面板的热交换单元的构造的立体图。

图4是举例示出拆下了前面板和第二壳体的热交换单元的构造的立体图。

图5是举例示出拆下了前面板和第二壳体的热交换单元的内部构造的俯视图。

图6是举例示出结构体的一部分、热交换器以及绝缘部件的立体图。

图7是举例示出热交换器的结构的俯视图。

图8是举例示出安装于热交换器并被固定在结构体上的连接部件的放大立体图。

图9是举例示出连接部件的结构的剖视图。

图10是举例示出供电系统的结构的框图。

图11是举例示出与热交换单元中的电连接相对应的等效电路的电路图。

图12是举例示出热交换单元的频率特性的曲线图。

具体实施方式

下面,参照附图对实施方式进行详细的说明。需要说明的是,在图中用相同附图标记表示相同或相当的部分,并且不进行重复说明。

(实施方式)

图1举例示出实施方式的热交换单元10的结构。在本示例中,热交换单元10通过气体侧连接管道101和液体侧连接管道102与多个利用侧单元90并联,从而构成制冷剂回路100。在利用侧单元90中设置有利用侧热交换器91。利用侧热交换器91使空气与制冷剂进行热交换。例如,热交换单元10是设置于屋外的室外单元,利用侧单元90是实施室内空间的制冷和制热的室内单元。

热交换单元10包括气体截止阀V1、液体截止阀V2、压缩机30、热交换器40、风扇11、膨胀阀12、四通换向阀13、储液器14以及油分离器15,所述气体截止阀V1与气体侧连接管道101连接,所述液体截止阀V2与液体侧连接管道102连接。热交换单元10包括第一制冷剂管道P1、第二制冷剂管道P2以及第三制冷剂管道P3,所述第一制冷剂管道P1将压缩机30与热交换器40连接起来,所述第二制冷剂管道P2将压缩机30与气体截止阀V1连接起来,所述第三制冷剂管道P3将热交换器40与液体截止阀V2连接起来。需要说明的是,第一~第三制冷剂管道P1~P3由具有导电性的金属(具体而言为铜)制成。

在本示例中,在第一制冷剂管道P1上设置有油分离器15和四通换向阀13。具体而言,第一制冷剂管道P1具有第一管道部P11、第二管道部P12以及第三管道部P13,所述第一管道部P11将压缩机30的排出口与油分离器15的入口连接起来,所述第二管道部P12将油分离器15的出口与四通换向阀13的第一端口连接起来,所述第三管道部P13将四通换向阀13的第二端口与热交换器40连接起来。在第二制冷剂管道P2上设置有储液器14和四通换向阀13。具体而言,第二制冷剂管道P2具有第四管道部P21、第五管道部P22以及第六管道部P23,所述第四管道部P21将压缩机30的吸入口与储液器14的出口连接起来,所述第五管道部P22将储液器14的入口与四通换向阀13的第四端口连接起来,所述第六管道部P23将四通换向阀13的第三端口与气体截止阀V1连接起来。在第三制冷剂管道P3上设置有膨胀阀12。

压缩机30对已吸入的制冷剂进行压缩后排出。油分离器15将冷冻机油从自压缩机30排出的制冷剂中分离出来。四通换向阀13能够在将第一端口与第二端口连通并将第三端口与第四端口连通的第一状态(图1中的实线所示的状态)、和将第一端口与第三端口连通并将第二端口与第四端口连通的第二状态(图1中的虚线所示的状态)之间进行切换。风扇11向热交换器40输送空气。热交换器40使由风扇11输送来的空气与制冷剂进行热交换。膨胀阀12是用于将制冷剂减压的机构,其开度能够调节。

当将四通换向阀13设定为第一状态(图1中的实线所示的状态)并驱动压缩机30和风扇11时,热交换器40成为冷凝器,利用侧热交换器91成为蒸发器。由此,在热交换器40中制冷剂的热量释放到空气中,在利用侧热交换器91中空气的热量被制冷剂吸收。另一方面,当将四通换向阀13设定为第二状态(图1中的虚线所示的状态)并驱动压缩机30和风扇11时,利用侧热交换器91成为冷凝器,热交换器40成为蒸发器。由此,在利用侧热交换器91中制冷剂的热量释放到空气中,在热交换器40中空气的热量被制冷剂吸收。

〔热交换单元的构造〕

图2举例示出本实施方式的热交换单元10的外观,图3~图5举例示出本实施方式的热交换单元10的内部构造。需要说明的是,以下说明中的“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”表示在设置状态下从正面观看热交换单元10时的方向。

热交换单元10包括结构体20、压缩机30、热交换器40、一个或多个(在本示例中为三个)绝缘部件50、一个或多个(在本示例中为一个)连接部件60、以及电子元器件箱70。

〈结构体〉

结构体20具有第一壳体21、第二壳体22、前面板23以及电子元器件面板24。在本示例中,结构体20由具有导电性的金属(具体而言为铁)制成。另外,结构体20通过地线(省略图示)接地。

《第一壳体》

第一壳体21具有基座部件201和四根支柱部件205。基座部件201形成为矩形形状。基座部件201具有底板202、两条基础腿203以及两根侧撑条204。在底板202上形成有在左右方向上连续的凹凸。两条基础腿203分别形成为在左右方向上延伸的板状,并且分别固定在底板202的前缘部和后缘部。两根侧撑条204分别形成为在前后方向上延伸的板状,并且分别固定在底板202的左侧缘部和右侧缘部。四个支柱部件205分别形成为在上下方向上延伸的板状,并且分别设置在基座部件201的四角。而且,第一壳体21收纳压缩机30、热交换器40、膨胀阀12、四通换向阀13、储液器14以及油分离器15。

《第二壳体》

第二壳体22形成为长方体箱状,并设置在第一壳体21的上部。而且,第二壳体22收纳风扇11。风扇11构成为向上吹出空气。当使风扇11旋转时,空气从结构体20的外部通过热交换器40被吸入到第一壳体21内,已被吸入到第一壳体21内的空气通过风扇11被从第二壳体22向上吹出。

《前面板》

前面板23由两块纵向长度较长的板材(前板)构成,所述板材对从第一壳体21的下端部到第二壳体22的上端部为止的几乎整个区域进行覆盖。而且,前面板23以跨越第一壳体21的前表面和第二壳体22的前表面的方式安装好。

《电子元器件面板》

电子元器件面板24形成为在上下方向上延伸的板状,并设置在前面板23的方向上。在电子元器件面板24上设置有电子元器件箱70。

《截止阀支座》

在结构体20上设置有截止阀支座25。截止阀支座25被固定在结构体20的底板202上。气体截止阀V1和液体截止阀V2被固定在截止阀支座25上并被该截止阀支座25支承住。在本示例中,截止阀支座25由种类与制成结构体20的金属相同的金属(具体而言为铁)制成。

〈压缩机〉

压缩机30具有压缩机壳体31、压缩机构32以及电动机33。压缩机壳体31形成为两端封闭的筒状,并收纳有压缩机构32和电动机33。压缩机构32对已吸入的制冷剂进行压缩后排出。电动机33驱动压缩机构32。需要说明的是,压缩机壳体31由具有导电性的金属(例如铜)制成。

〈热交换器〉

如图6和图7所示,热交换器40在第一方向上延伸而设。在本示例中,热交换器40从左前方朝左后方延伸着设置,再从左后方朝右后方延伸着设置,然后从右后方朝右前方延伸着设置,并且当俯视时该热交换器40形成为U字形。也就是说,第一方向是热交换器40呈U字形地从左前方向右前方延伸的方向。第一制冷剂管道P1(在本示例中为第三管道部P13)与热交换器40的位于第一方向上的一端部(具体而言为左前端部)连接。

具体而言,在本示例中,热交换器40具有多根传热管41、多个翅片42、多根总集合管43(在本示例中为第一总集合管43a、第二总集合管43b以及第三总集合管43c)、连接管44以及分流器45。

多根传热管41在上下方向上彼此平行地设置,并沿水平方向延伸。另外,多根传热管41沿第一方向(在本示例中为U字形的方向)延伸。需要说明的是,在本示例中,热交换器40为当俯视时传热管41排成两列的多列式热交换器40。多个翅片42在第一方向上以规定的间距排列,并安装在多根传热管41上。第一总集合管43a和第三总集合管43c分别形成为圆筒状,并布置在传热管41的位于延伸方向上的一端侧,且与多根传热管41的一端部连接。第二总集合管43b形成为剖面形状呈矩形的筒状,并布置在传热管41的位于延伸方向上的另一端侧,且与多根传热管41的另一端部连接。在本示例中,当进行制冷运转时,在传热管41内从第一总集合管43a一侧朝着第二总集合管43b一侧流动的制冷剂在第二总集合管43b处折返。在第二总集合管43b处折返后的制冷剂流入与在折返前所流经的传热管不同的其他传热管41,然后从第二总集合管43b一侧流向第三总集合管43c一侧。

连接管44与布置在传热管41的位于延伸方向上的一端侧的第一总集合管43a连接。而且,在连接管44上连接有第一制冷剂管道P1(在本示例中为第三管道部P13)。也就是说,热交换器40构成为:传热管41的位于延伸方向上的一端部(热交换器40的一端部)与第一制冷剂管道P1连接,在传热管41内流动的制冷剂在传热管41的位于延伸方向上的另一端部(热交换器40的另一端部)折返。分流器45与布置在传热管41的位于延伸方向上的一端侧的第三总集合管43c连接。而且,分流器45与第三制冷剂管道P3连接。

另外,在本示例中,热交换器40具有多个热交换部400(在本示例中为第一热交换部401、第二热交换部402以及第三热交换部403)。多个热交换部400分别形成为板状,并沿着第一方向(在本示例中为U字形的方向)排列。具体而言,从第一方向上的一端侧朝向另一端侧,依次布置有第一热交换部401、第二热交换部402以及第三热交换部403。而且,第一制冷剂管道P1与多个热交换部400中的任一个热交换部400(在本示例中为位于第一方向上的一端侧的第一热交换部401)连接。

需要说明的是,在本示例中,热交换器40由与制成结构体20的金属不同的金属(具体而言为铝)制成。详细而言,构成热交换器40的多根传热管41、多个翅片42、多根总集合管43以及连接管44由铝制成。

〈绝缘部件〉

绝缘部件50使热交换器40与结构体20之间电绝缘。在本示例中,绝缘部件50被置于结构体20的底板202上,热交换器40被置于绝缘部件50上。具体而言,如图5所示,在热交换器40的三个热交换部400与结构体20的底板202之间布置有三个绝缘部件50。

需要说明的是,在本示例中,绝缘部件50具有绝缘性和弹性。例如,绝缘部件50由绝缘橡胶形成。

〈连接部件〉

连接部件60安装在热交换器40上。在本示例中,连接部件60在热交换器40上安装在比热交换器40与第一制冷剂管道P1之间的连接部分更靠热交换器40的位于第一方向上的另一端部的位置处。也就是说,连接部件60安装在热交换器40的从热交换器40与第一制冷剂管道P1之间的连接部分到热交换器40的位于第一方向上的另一端部的部分(不过,是除了热交换器40与第一制冷剂管道P1之间的连接部分以外的部分)上。

具体而言,连接部件60安装在热交换器40的从位于传热管41的延伸方向上的中央X(参照图7)到位于传热管41的延伸方向上的另一端部(在本示例中为右前端部)的部分上。也就是说,连接部件60在传热管41的延伸方向上安装在从热交换器40的一端部与热交换器40的另一端部之间的中央X到热交换器40的另一端部的部分上。需要说明的是,传热管41的中央X是传热管41的从一端到另一端的长度的中央位置。换言之,连接部件60安装在多个热交换部400中除了与第一制冷剂管道P1相连的热交换部400(在本示例中为第一热交换部401)之外的另一热交换部400上。

另外,连接部件60安装在热交换器40的上部。在本示例中,连接部件60安装在热交换器40的上端部,并布置在热交换器40与第二壳体22之间。

如图4、图5以及图8所示,在本示例中,连接部件60安装在热交换器40的位于第一方向上的另一端部的上端部。换言之,连接部件60安装在多个热交换部400中在第一方向上距离与第一制冷剂管道P1相连的第一热交换部401最远的第三热交换部403的上端部。

另外,如图8所示,在本示例中,连接部件60固定在结构体20上。具体而言,连接部件60被固定(在本示例中通过螺钉进行固定)在结构体20的支柱部件205上。

〈连接部件的结构〉

另外,如图8和图9所示,连接部件60具有第一连接部61、第二连接部62、绝缘层63、覆盖部件64以及密封部件65。

《第一连接部》

第一连接部61由种类与制成热交换器40的金属相同的金属(在本示例中为铝)制成,并与热交换器40接触。在本示例中,第一连接部61具有主体部61a和折返部61b。第一连接部61的主体部61a以从上方与热交换器40的上端部嵌合的方式朝下开口,并且其剖面形成为U字形。第一连接部61的折返部61b从剖面呈U字形的主体部61a的下端部向上折返。

《第二连接部》

第二连接部62由种类与制成结构体20的金属相同的金属(在本示例中为铁)制成,并被固定在结构体20上。在本示例中,第二连接部62具有主体部62a和延伸部62b。第二连接部62的主体部62a以隔着后述的密封部件65从上方与第一连接部61的主体部61a嵌合的方式朝下开口,并且其剖面形成为U字形。第二连接部62的延伸部62b从第二连接部62的主体部62a延伸出来,并被固定(在本示例中通过螺钉进行固定)在结构体20的支柱部件205上。

《绝缘层》

绝缘层63使第一连接部61与第二连接部62之间电绝缘。另外,在绝缘层63设置有用于使第一连接部61的一部分与第二连接部62的一部分接触的欠缺部63a。在本示例中,绝缘层63由涂布在第二连接部62的主体部62a的表面上的绝缘涂料形成。而且,将涂布在第二连接部62的主体部62a的表面上的绝缘涂料的一部分剥掉,从而构成了欠缺部63a。

《覆盖部件》

覆盖部件64覆盖第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分(即绝缘层63的欠缺部63a)。在本示例中,覆盖部件64由具有防水性的防水带构成。

《密封部件》

密封部件65以从上方与第一连接部61的主体部61a嵌合的方式朝下开口,并且其剖面形成为U字形,且设置在第一连接部61的主体部61a与第二连接部62的主体部62a之间。密封部件65由像例如三元乙丙橡胶(EPDM)那样的橡胶绝缘材料制成。

<电子元器件箱>

在电子元器件箱70中,收纳有构成热交换单元10的供电系统的电子器件(例如功率转换部71、噪声滤波器72等)、用于控制热交换单元10的构成器件(例如压缩机30、风扇11、膨胀阀12、四通换向阀13等)的电子部件等。

〔供电系统〕

图10举例示出热交换单元10的供电系统的结构。该供电系统与电源ES和压缩机30的电动机33连接,并具有功率转换部71和噪声滤波器72。

〈功率转换部〉

功率转换部71构成为:通过开关动作将从电源ES供来的功率转换为规定的输出功率,并将输出功率供向压缩机30的电动机33。需要说明的是,通过例如脉冲宽度调制控制来控制功率转换部71的开关动作。在本示例中,功率转换部71具有交直流转换电路71a、直流链部71b以及直交流转换电路71c。

交直流转换电路71a构成为对从电源ES供来的功率(在本示例中为三相交流电功率)进行整流。例如,交直流转换电路71a由二极管桥式电路构成,该二极管桥式电路是将多个整流二极管接线连接成桥状而得到的。

直流链部71b构成为使交直流转换电路71a的输出平滑化,并向直交流转换电路71c输出。例如,直流链部71b具有平滑电容器和电抗器。

直交流转换电路71c具有多个开关元件,并且构成为利用多个开关元件的开关动作将来自直流链部71b的功率(直流电功率)转换为规定的输出功率(在本示例中为三相交流电功率)。具体而言,为了向电动机33供给三相交流电功率,直交流转换电路71c具有桥状接线连接的六个开关元件、和分别与六个开关元件反向并联的六个续流二极管。详细而言,直交流转换电路71c具有三个开关桥臂,所述开关桥臂是将两个开关元件互相串联连接而得到的,三个开关桥臂的中点(即上臂侧的开关元件与下臂侧的开关元件的连接点)分别与电动机33的三相绕组(U相绕组、V相绕组、W相绕组)相连。需要说明的是,通过例如脉冲宽度调制控制来控制直交流转换电路71c的开关动作。

<噪声滤波器>

噪声滤波器72设置在将电源ES与功率转换部71连接起来的电源线700上,并构成为减少噪声。具体而言,噪声滤波器72具有Y电容器72a、电源侧共模扼流线圈72b以及负载侧共模扼流线圈72c。

Y电容器72a的一端与电源线700连接,Y电容器72a的另一端与地线连接。在本示例中,Y电容器72a由分别连接在三根电源线与地线之间的三个电容器构成。

电源侧共模扼流线圈72b在电源线700上设置在电源ES与Y电容器72a的一端(即电源线700与Y电容器72a之间的连接点)之间。在本示例中,电源侧共模扼流线圈72b由三个电抗器构成,三个电抗器分别设置在三根电源线上,并且分别布置在电源ES与构成Y电容器72a的三个电容器的一端之间。

负载侧共模扼流线圈72c在电源线700上设置在Y电容器72a的一端(即电源线700与Y电容器72a之间的连接点)与功率转换部71之间。在本示例中,负载侧共模扼流线圈72c由三个电抗器构成,三个电抗器分别设置在三根电源线上,并且分别布置在构成Y电容器72a的三个电容器的一端与功率转换部71之间。

〈在压缩机中形成的电容器〉

在本实施方式的热交换单元10中,在压缩机30中形成有电容器。该电容器包括例如电动机33的绕组(省略图示)与电动机33的定子铁心(省略图示)之间的杂散电容、电动机33与压缩机壳体31之间的杂散电容、以及压缩机壳体31与结构体20之间的杂散电容等。

〔热交换单元中的电连接〕

在本实施方式的热交换单元10中,压缩机30与热交换器40和结构体20电连接。在本示例中,作为第一导电路径E1,压缩机30与热交换器40由第一制冷剂管道P1连接起来。采用这样的构成方式,压缩机30便经由第一制冷剂管道P1与热交换器40电连接。另外,作为第二导电路径E2,压缩机30与气体截止阀V1由第二制冷剂管道P2连接起来,气体截止阀V1经由截止阀支座25固定在结构体20的底板202上。采用这样的构成方式,压缩机30便经由第二制冷剂管道P2、气体截止阀V1以及截止阀支座25与结构体20电连接。

另外,连接部件60将热交换器40与结构体20电连接起来。在本示例中,连接部件60安装在热交换器40上,并被固定在结构体20的支柱部件205上。采用这样的构成方式,热交换器40便经由连接部件60与结构体20电连接。

〔与热交换单元中的电连接相对应的等效电路〕

图11举例示出与热交换单元10中的电连接相对应的等效电路。需要说明的是,在图11的例子中,连接有测量装置80以取代电源ES。该测量装置80是用于测量噪声端子电压的LISN(Line Impedance Stabilization Network:人工电源网络)。

如图11所示,在压缩机30与热交换器40之间形成有第一导电路径E1,在压缩机30与结构体20之间形成有第二导电路径E2。而且,由于绝缘部件50使热交换器40与结构体20之间电绝缘,由此在热交换器40与结构体20之间形成有电容器C。通过这样的电连接,在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径(图11中的第一点Q1与第二点Q2之间的导电路径)上构成了并联谐振电路,所述并联谐振电路包含形成在热交换器40与结构体20之间的电容器C。这样一来,当在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上构成了并联谐振电路时,该导电路径的阻抗(特定频带的阻抗)增大,其结果是,特定频带的电流难以流到噪声滤波器72。因此,在没有利用连接部件60将热交换器40与结构体20电连接起来的情况下,难以减小特定频带的噪声。

需要说明的是,在本实施方式的热交换单元10中,利用连接部件60将热交换器40与结构体20之间电连接起来,在热交换器40与结构体20之间形成了第三导电路径E3。由此,因为能够改变在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路(包含电容器C的并联谐振电路)的频率特性,所以能够减小该并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗),其结果是,能够减小压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够减小特定频带的噪声。

〔热交换单元的频率特性〕

图12举例示出热交换单元10的频率特性。在图12的例子中,虚线举例示出没有设置连接部件60的热交换单元(比较例)的频率特性,实线举例示出本实施方式的热交换单元10的频率特性。另外,图12的纵轴所示的增益与用测量装置80中测量的电压除以功率转换部71中测量的电压所得到的值相对应。

如图12的虚线所示,在没有设置连接部件60的热交换单元(比较例)中,在特定频带(在图12的例子中,为以8MHz为中心的频带)出现因谐振而产生的峰值。这意味着在该特定频带出现显著的噪声。

另一方面,如图12的实线所示,在设置有连接部件60的本实施方式的热交换单元10中,在特定频带(在图12的例子中,为以8MHz为中心的频带)没有出现因谐振而产生的峰值。这意味着噪声在该特定频带得以减小。

〔实施方式的效果〕

如上所述,本实施方式的热交换单元10包括热交换器40、结构体20、绝缘部件50、压缩机30以及连接部件60。所述结构体20支承热交换器40,所述绝缘部件50使热交换器40与结构体20之间电绝缘,所述压缩机30与热交换器40和结构体20电连接,所述连接部件60安装在热交换器40上,将热交换器40与结构体20之间电连接起来,并且所述连接部件60与将压缩机30和热交换器40电连接起来的第一导电路径E1以及将压缩机30和结构体20电连接起来的第二导电路径E2分开设置。

在本实施方式中,通过利用连接部件60将热交换器40与结构体20之间电连接起来,从而能够在热交换器40与结构体20之间形成第三导电路径E3。由此,因为能够改变在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路(包含电容器C的并联谐振电路)的频率特性,所以能够减小该并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗),其结果是,能够减小压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够减小特定频带的噪声。

另外,本实施方式的热交换单元10包括与压缩机30和热交换器40连接的第一制冷剂管道P1。热交换器40沿第一方向延伸设置。第一制冷剂管道P1与热交换器40的位于第一方向上的一端部连接。连接部件60在热交换器40上安装在比热交换器40与第一制冷剂管道P1之间的连接部分更靠近热交换器40的位于第一方向上的另一端部的位置处。

在本实施方式中,与连接部件60安装在热交换器40的位于第一方向上的一端部(与第一制冷剂管道P1相连侧的端部)的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

另外,本实施方式的热交换单元10包括与压缩机30和热交换器40连接的第一制冷剂管道P1。热交换器40具有在水平方向上延伸的传热管41,热交换器40的位于传热管41的延伸方向上的一端部与第一制冷剂管道P1相连,并且热交换器40构成为在传热管41内流动的制冷剂在热交换器40的位于传热管41的延伸方向上的另一端部处折返。连接部件60在传热管41的延伸方向上安装在从热交换器40的一端部与热交换器40的另一端部之间的中央X到热交换器40的另一端部的部分上。

在本实施方式中,与连接部件60在传热管41的延伸方向上安装在从热交换器40的一端部到热交换器40的一端部与热交换器40的另一端部之间的中央X的这一部分上的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

另外,本实施方式的热交换单元10包括与压缩机30和热交换器40连接的第一制冷剂管道P1。热交换器40具有分别形成为板状的多个热交换部400。第一制冷剂管道P1与多个热交换部400中的任一个热交换部400连接。连接部件60安装在多个热交换部400中除了与第一制冷剂管道P1相连的热交换部400之外的另一热交换部400上。

在本实施方式中,与在第一制冷剂管道P1所连接的热交换部400上安装连接部件60的情况相比,能够减小在压缩机30、热交换器40以及结构体20之间的导电路径上形成的并联谐振电路的阻抗(特定频带的阻抗)。由此,因为特定频带的电流容易流到噪声滤波器72,所以能够进一步减小特定频带的噪声。

另外,在本实施方式中,绝缘部件50置于结构体20上。热交换器40置于绝缘部件50上。连接部件60安装在热交换器40的上部。

在本实施方式中,与将连接部件60安装在热交换器40的下部的情况相比,能够容易地将连接部件60安装在热交换器40上,其中,该热交换器40置于绝缘部件50上。由此,能够使热交换单元10的组装变得容易。

另外,本实施方式的热交换单元10包括风扇11。结构体20具有第一壳体21和第二壳体22,所述第一壳体21收纳压缩机30和热交换器40,所述第二壳体22设置在第一壳体21的上部,并收纳风扇11。连接部件60布置在热交换器40与第二壳体22之间。

另外,在本实施方式中,连接部件60被固定在结构体20上。

在本实施方式中,通过将安装于热交换器40的上部的连接部件60固定在结构体20上,从而能够抑制热交换器40晃动。由此,能够减少因热交换器40晃动所导致的损伤。

另外,在本实施方式中,热交换器40由种类与制成结构体20的金属不同的金属制成。连接部件60具有第一连接部61、第二连接部62、绝缘层63以及覆盖部件64。所述第一连接部61由种类与制成热交换器40的金属相同的金属制成,并与热交换器40接触,所述第二连接部62由种类与制成结构体20的金属相同的金属制成,并被固定在结构体20上,所述绝缘层63为使第一连接部61与第二连接部62之间电绝缘的层,并设置有用于使第一连接部61的一部分与第二连接部62的一部分接触的欠缺部63a,所述覆盖部件64覆盖第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分。

在本实施方式中,通过用覆盖部件64覆盖第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分,从而能够防止水浸入第一连接部61与第二连接部62之间的接触部分。由此,能够防止电蚀产生。

另外,在本实施方式中,绝缘部件50具有弹性。

在本实施方式中,通过将热交换器40置于具有弹性的绝缘部件50上,从而能够抑制热交换器40晃动。由此,能够减少因热交换器40晃动所导致的损伤。

(其他实施方式)

在以上说明中,作为第二导电路径E2之一例,例举出压缩机30通过第二制冷剂管道P2、气体截止阀V1以及截止阀支座25与结构体20电连接的例子。作为第二导电路径E2,也可以例如通过第一制冷剂管道P1、四通换向阀13、储液器14、油分离器15等使压缩机30与结构体20之间电连接起来。也就是说,可以通过将与压缩机30和热交换器40连接的第一制冷剂管道P1固定在结构体20上,从而使压缩机30通过第一制冷剂管道P1与结构体20电连接,还可以通过将储液器14、油分离器15与结构体20的底板202电连接,从而使压缩机30通过储液器14、油分离器15与结构体20电连接。

另外,在以上说明中,作为热交换器40之一例,例举出当俯视时呈U字形的热交换器40,但热交换器40的形状并不局限于此。例如,热交换器40的形状也可以是当俯视时呈L字形,还可以是四边形或者直线形。在采用当俯视时呈L字形的热交换器40的情况下,可以在L字形的热交换器40的一端部连接第一制冷剂管道P1,在靠近L字形的热交换器40的另一端侧的位置处安装连接部件60。还可以沿着传热管41的延伸方向将连接部件60安装在比L字形的热交换器40的中央X靠另一端侧的位置处。进而,还可以不将连接部件60安装在L字形的热交换器40的与第一制冷剂管道P1连接的一端侧的第一热交换部处,而将其安装在供传热管41折返的另一端侧的第二热交换部处。需要说明的是,不管当俯视时热交换器40是呈L字形,还是当俯视时呈四边形或直线形,安装连接部件60的位置都相同。

另外,在以上说明中,例举出在热交换单元10中设置有四通换向阀13的情况,但也可以在热交换单元10中不设置四通换向阀13。在这种情况下,压缩机30的排出口(或者吸入口)与热交换器40之间就经由第一制冷剂管道P1连接起来,压缩机30的吸入口(或者排出口)与气体截止阀V1之间经由第二制冷剂管道P2连接起来。也就是说,热交换单元10也可以构成制冷专用机(或者制热专用机)。

另外,在以上说明中,例举出利用侧热交换器91设置于利用侧单元90的情况,但也可以在热交换单元10中设置有利用侧热交换器91。在这种情况下,就会省去气体侧连接管道101、液体侧连接管道102、气体截止阀V1以及液体截止阀V2。

此外,对实施方式和变形例进行了说明,但应理解的是可以在不脱离权利要求书的主旨和范围的情况下,对其形态和具体事项进行各种改变。只要不影响本公开的对象的功能,还可以对上述实施方式和变形例适当地进行组合和替换。

-产业实用性-

综上所述,本公开对于热交换单元是有用的。

-符号说明-

10 热交换单元

11 风扇

20 结构体

21 第一壳体

22 第二壳体

30 压缩机

40 热交换器

41 传热管

42 翅片

43 总集合管

43a 第一总集合管

43b 第二总集合管

43c 第三总集合管

44 连接管

400 热交换部

401 第一热交换部

402 第二热交换部

403 第三热交换部

50 绝缘部件

60 连接部件

61 第一连接部

62 第二连接部

63 绝缘层

63a 欠缺部

64 覆盖部件

P1 第一制冷剂管道(制冷剂管道)

P2 第二制冷剂管道

P3 第三制冷剂管道

- 热交换单元以及相应的热交换器、热交换单元的制造方法

- 热交换单元以及使用该热交换单元的热交换器