一种污水处理厂用活性污泥回收沉淀池

文献发布时间:2023-06-19 18:29:06

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种污水处理厂用活性污泥回收沉淀池。

背景技术

城市污水处理厂普遍采用活性污泥为主体的污水生物处理技术,活性污泥是生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体,通过采取一系列人工强化、控制的技术措施,使活性污泥中的微生物对有机污染物氧化、分解的生理功能得到充分发挥,以净化污水。为保证生物分解效果,生物反应池内需要保持活性污泥处于悬浮状态,从而使得活性污泥与污水充分混合。污水经生物反应池净化之后,从生物反应池内流出至活性污泥沉淀池,活性污泥沉淀池设置在生物反应池之后,用于去除水中的活性污泥,一方面将活性污泥回收到生物反应池,保持活性污泥的循环利用;另一方面将活性污泥与经微生物分解后的污水进行分离,从而使得污水处理厂的出水满足相应出水标准要求。

活性污泥沉淀池按池内水流方向的不同,可分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。平流沉淀池是一种历史悠久的沉淀池型,因为它具有构造简单、造价低、操作维护方便、对原水水质水量变化适应能力强、药耗和能耗低、便于将沉降后的活性污泥进行回收等优点,在大、中型水厂得到广泛应用。

如图1所示为现有平流式沉淀池的结构示意图,平流沉淀池的左侧设有进水口,右侧上部设有排水口,底部设有刮泥装置,用于收集底部沉淀的活性污泥。然而,平流沉淀池内一些密度较小、沉速较低的悬浮物以及一些活性污泥因粘附厌氧消化产生的气体后逐渐上浮至水面上形成浮渣,目前的平流沉淀池仅设置有用于收集沉淀在池底的活性污泥的刮泥装置,未对漂浮至水面上的活性污泥进行处理,造成了出水水质的恶化。

发明内容

本发明的目的是提供一种污水处理厂用活性污泥回收沉淀池。

本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池,包括设有池腔的池体,所述池腔的左侧与生物反应池的出水口连通,所述池腔的右侧设有排水结构,所述池腔的中部设有与所述池腔的底壁上下间隔布置的浮渣收集渠,所述浮渣收集渠包括左右间隔布置的左侧壁和右侧壁,所述左侧壁的上端面位于水面以下,所述右侧壁的上端面高于所述水面。

作为优选方案,所述池腔内设有水平布置的隔板,所述隔板位于所述浮渣收集渠与所述池腔的底壁之间,所述隔板与所述池腔的左侧壁左右间隔布置;所述隔板将所述池腔的右部隔设成浮渣收集层和沉降物收集层,所述浮渣收集层位于所述沉降物收集层的上方。

作为优选方案,所述浮渣收集渠布置在所述浮渣收集层的右侧,所述浮渣收集层的左侧设有用于将所述池腔位于所述隔板左侧的水导入所述浮渣收集层的导流通道,所述导流通道的出水口朝上布置。

作为优选方案,所述导流通道的出水口处固定有布水板,所述布水板间隔设有多个竖直布置的透水孔。

作为优选方案,所述导流通道的入水口的左侧设有水下曝气或气体释放装置。

作为优选方案,所述浮渣收集层内设有与所述隔板上下间隔布置的滤板,所述滤板的一端与所述浮渣收集渠的外壁底部固定连接,所述滤板的另一端水平向左延伸并与所述导流通道的外壁固定连接。

作为优选方案,所述污水处理厂用活性污泥回收沉淀池包括吸泥装置,所述吸泥装置的吸泥口布置在所述滤板的上方。

作为优选方案,所述沉降物收集层的底部设有刮泥装置。

作为优选方案,所述池腔的左侧设有板状布水器,所述板状布水器与所述生物反应池的出水口连通,所述板状布水器上下间隔设有多个出水孔,各所述出水孔均水平向右布置。

作为优选方案,所述浮渣收集层的右侧上部设有沿前后方向延伸的集水沟,所述池体的右侧壁形成所述集水沟的右沟壁,所述集水沟的左侧壁的顶面低于所述左侧壁的顶面;

所述排水结构包括第二排水口和与所述集水沟连通的第一排水口,所述第二排水口布置在所述沉降物收集层的右侧上部。

与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池,包括设有池腔的池体,池腔的左侧与生物反应池的出水口连通,池腔的右侧设有排水结构,池腔的中部设有与池腔的底壁上下间隔布置的浮渣收集渠,浮渣收集渠包括左右间隔布置的左侧壁和右侧壁,左侧壁的上端面位于水面以下,池腔顶部的浮渣从左向右流动时跨过左侧壁并流入浮渣收集渠内,右侧壁的上端面高于水面,能够阻挡进入浮渣收集渠内的浮渣流至排水结构;池腔内净化后的污水通过浮渣收集渠与池腔的底壁之间的间隔流入池腔的右侧并进入排水结构;因此,本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池能够对漂浮至水面上的浮渣进行处理,避免了漂浮至水面上的浮渣对处理出水水质的不良影响,减轻后续处理设施的负荷。

附图说明

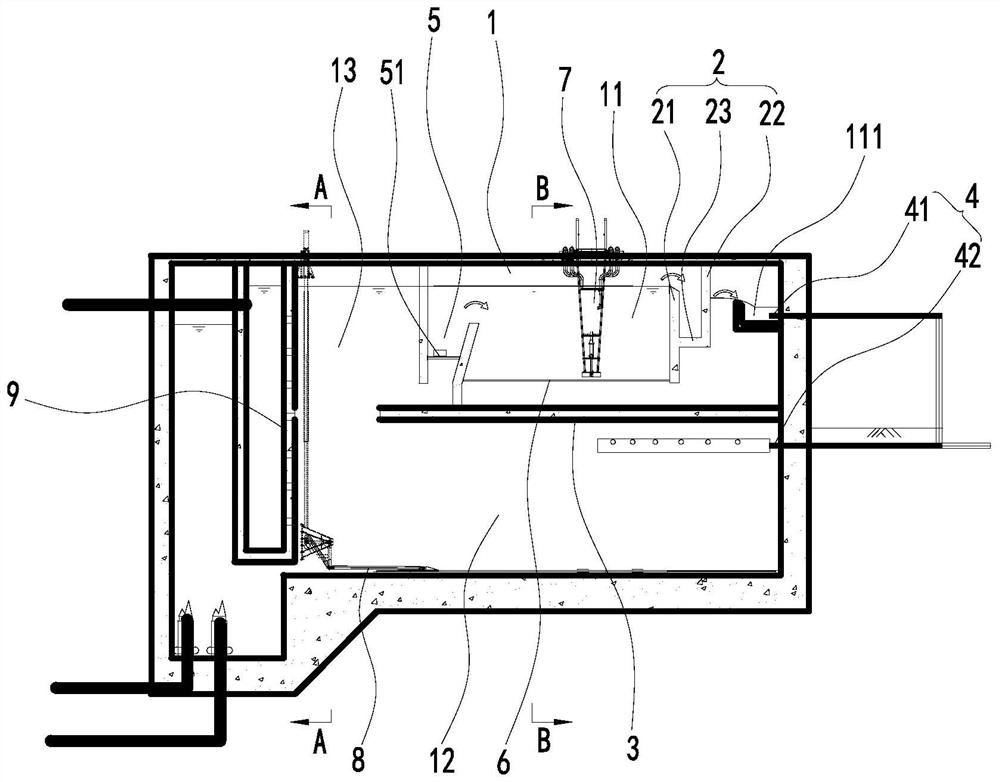

图1为现有平流式沉淀池的结构示意图;

图2为本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池的结构示意图;

图3为图2中A-A处截面图;

图4为图2中B-B处截面图;

图中,1、池腔;11、浮渣收集层;111、集水沟;12、沉降物收集层;13、预分层区;2、浮渣收集渠;21、左侧壁;22、右侧壁;23、底壁;3、隔板;4、排水结构;41、第一排水口;42、第二排水口;5、导流通道;51、布水板;6、滤板;7、吸泥装置;8、刮泥装置;9、板状布水器。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。应当理解的是,本发明中采用术语“第一”、“第二”等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语,这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本发明范围的情况下,“第一”信息也可以被称为“第二”信息,类似的,“第二”信息也可以被称为“第一”信息。

如图2至图4所示,本发明一种污水处理厂用活性污泥回收沉淀池的优选实施例,包括设有池腔1的池体,池腔1的左侧与生物反应池的出水口连通,池腔1的右侧设有排水结构4,池腔1的中部设有与池腔1的底壁上下间隔布置的浮渣收集渠2,浮渣收集渠2包括左右间隔布置的左侧壁21和右侧壁22,左侧壁21的上端面位于水面以下,右侧壁22的上端面高于水面。左侧壁21的上端面位于水面以下,池腔1顶部的浮渣从左向右流动时跨过左侧壁21并流入浮渣收集渠2内,右侧壁22的上端面高于水面,能够阻挡进入浮渣收集渠2内的浮渣流至排水结构4处;池腔1内净化后的污水通过浮渣收集渠2与池腔1的底壁之间的间隔流入池腔1的右侧并进入排水结构4;因此,本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池能够对漂浮至水面上的浮渣进行回收,避免了活性污泥的浪费,且避免了漂浮至水面上的浮渣对处理出水水质的不良影响。

进一步的,池腔1内设有水平布置的隔板3,隔板3位于浮渣收集渠2与池腔1的底壁之间,隔板3与池腔1的左侧壁间隔布置;隔板3将池腔1的右部隔设成浮渣收集层11和沉降物收集层12,浮渣收集层11位于沉降物收集层12的上方。隔板3将池腔1的右部分隔形成了两座较浅的平流沉淀池,根据“浅池理论”,进一步提高了活性污泥的处理效率和去浊效果,使得池腔1的有效水深得以更有效利用,池长得以缩短,进而使得池体的占地面积减少。待处理污水在池腔的左部经过絮凝反应后,较为轻质的絮凝体通过浮渣收集层11得到回收;而较重的絮凝体颗粒,则通过沉降物收集层12得到回收。

具体的,隔板3为混凝土墙,隔板3的前端与池腔1的前侧板固定连接,隔板3的后端与池腔1的后侧壁固定连接,隔板3的右侧与池腔1的右侧壁固定连接;浮渣收集渠2还包括底壁23,浮渣收集渠2布置在浮渣收集层11的右侧,浮渣收集层11的左侧设有用于将池腔位于隔板5左侧的水导入浮渣收集层11的导流通道5,导流通道5的出水口朝上布置。导流通道5的出水口朝上布置,能够使得从导流通道5排出的污水具有向上的运动的速度及惯性,使得轻质的絮凝体能够快速上浮至水面上,进一步提高浮渣收集层11的污水处理效率。

进一步的,导流通道5的出水口处固定有布水板51,布水板51间隔设有多个竖直布置的透水孔。透水孔的设置能够使得导流通道5的出水口处水流速度加快,进一步提高浮渣收集层11的污水处理效率。

进一步的,导流通道5的入水口的左侧设有水下曝气装置,水下曝气装置能够增加进入导流通道5的污水的含气量,进一步加快轻质的絮凝体表面的气泡量,增加轻质的絮凝体的上浮速度。

本实施例中,浮渣收集层11内设有与隔板5上下间隔布置的滤板6,滤板6的一端与浮渣收集渠2的外壁底部固定连接,滤板6的另一端水平向左延伸并与导流通道5的外壁固定连接。滤板6能够对浮渣收集层11所残存的微量污泥进行过滤,提高出水的水质。具体的,导流通道有左右间隔布置的两个混凝土挡墙围合而成,位于左侧的混凝土挡墙的下端与隔板3上下间隔布置,形成导流通道5的进水口;位于右侧的混凝土挡墙的下端固定连接在隔板3上,位于右侧的混凝土挡墙的上端向上延伸。滤板6的另一端固定连接在位于右侧的混凝土挡墙上。

进一步的,污水处理厂用活性污泥回收沉淀池包括吸泥装置7,吸泥装置7的吸泥口布置在滤板6的上方。吸泥装置7能够对滤板6上积存的活性污泥进行回收。具体的,吸泥装置7为虹吸式吸泥器。

本实施例中,沉降物收集层12的底部设有刮泥装置8,刮泥装置8能够对沉降物收集层12底部所沉淀的活性污泥进行回收,进一步提高本实施例的活性污泥回收率。

如图2所示,本实施例中,隔板3将池腔1分隔为3个区域,第一个区域为位于池腔3的左侧壁与隔板3的右侧壁之间的预分层区13、第二部分为位于隔板3正上方的浮渣收集层,第三部分为位于隔板3正下方的沉降物收集层,污水从隔板3的左侧进入预分层区13后,在预分层区13内经过短暂沉淀即,较清污水进入位于池腔1右上部的浮渣收集层11,通过微小气泡附着悬浮物上升,排至浮渣收集渠2去除;较混污水进入位于池腔1右下部的沉降物收集层12,通过沉淀过程进行泥水分离,污泥沉淀至沉降物收集层12的底部。

为保证进入预分层区13时补水均匀,池腔1的左侧设有板状布水器9,板状布水器9与生物反应池的出水口连通,板状布水器9上下间隔设有多个出水孔,各出水孔均水平向右布置。

本实施例中,浮渣收集层11的右侧上部设有沿前后方向延伸的集水沟111,池体的右侧壁形成集水沟111的右沟壁,集水沟111的左侧壁的顶面低于左侧壁21的顶面;排水结构4包括第二排水口42和与集水沟111连通的第一排水口41,第二排水口42布置在沉降物收集层12的右侧上部。浮渣收集层11和沉降物收集层12沉淀池分别出水既降低了浮渣收集层11和沉降物收集层12的出水负荷,又避免了仅在沉降物收集层12出水对浮渣收集层11的干扰,出水水质更稳定;本实施例中,第一排水口41和第二排水口42均通过管道连通至同一排泥渠,共同排泥渠避免了排泥构筑物的重复设置,很好地解决了双层沉淀池的排泥难题。

综上,本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池,池腔1的左侧与生物反应池的出水口连通,池腔1的右侧设有排水结构4,池腔1的中部设有与池腔1的底壁上下间隔布置的浮渣收集渠2,浮渣收集渠2包括左右间隔布置的左侧壁21和右侧壁22,左侧壁21的上端面位于水面以下,右侧壁22的上端面高于水面。左侧壁21的上端面位于水面以下,池腔1顶部的浮渣从左向右流动时跨过左侧壁21并流入浮渣收集渠2内,右侧壁22的上端面高于水面,能够阻挡进入浮渣收集渠2内的浮渣流至排水结构4处;池腔1内净化后的污水通过浮渣收集渠2与池腔1的底壁之间的间隔流入池腔1的右侧并进入排水结构4;因此,本发明的污水处理厂用活性污泥回收沉淀池能够对漂浮至水面上的浮渣进行处理回收,避免了活性污泥及其他悬浮物的出流对出水水质的影响。而且,隔板3将池腔1的右部分隔形成了两座较浅的平流沉淀池,从而提高了活性污泥的处理效率和去浊效果,使得池腔1的有效水深得以更有效利用,池长得以缩短,进而使得池体的占地面积减少。在需要采暖的北方地区,较小的占地,有效减少了外包房屋和采暖系统的工程量,从而降低了工程造价。此外,本实施例中针对污水中不同密度的悬浮物分别采取沉淀、气浮两种针对性的去除措施,泥水分离效果更好,出水水质更好。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

- 一种污水处理厂剩余活性污泥再利用系统

- 一种适用于去除污水处理厂活性污泥中淤沙的分离装置