生长基板组件、发光组件及其制作方法

文献发布时间:2023-06-19 18:32:25

技术领域

本发明涉及发光芯片领域,尤其涉及一种生长基板组件、发光组件及其制作方法。

背景技术

Micro-LED是新一代的显示技术。与现有的液晶显示相比具有更高的光电效率,更高的亮度,更高的对比度,以及更低的功耗,且还能结合柔性面板实现柔性显示。

Micro-LED显示面板上包括了若干像素区域SPR(Subpixel Rendering,子像素呈现),每个像素区域SPR包括红光Micro-LED芯片、蓝光Micro-LED芯片、绿光Micro-LED芯片。在显示面板的制作过程中,需要将红光Micro-LED芯片、蓝光Micro-LED芯片和绿光Micro-LED芯片从各自的生长基板(WAFER)转移到显示背板上;以红光Micro-LED芯片的转移过程为例,其转移过程如下:

将临时基板设有第一粘接层的一面与生长基板上生长有红光Micro-LED芯片的一面贴合,然后将生长基板剥离,将红光Micro-LED芯片转移至临时基板上;

将转移基板设有第二粘接层的一面与临时基板上承载有红光Micro-LED芯片的一面贴合,从而从临时基板上选择性的拾取对应的红光Micro-LED芯片;

将转移基板拾取的红光Micro-LED芯片转移至显示背板上对应的芯片键合区内。

在上述芯片转移过程中,需要选择两款胶材来分别制作第一粘接层和第二粘接层,且需要保证第一粘接层的黏性低于第二粘接层,难以找到合适的材料,且上述转移过程需要将Micro-LED芯片从生长基板转移至临时基板,从临时基板转移至转移基板,转移效率低且需要制备临时基板和转移基板,转移成本也较高。

因此,如何提升LED芯片的转移效率并降低转移成本是目前亟需解决的问题。

发明内容

鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种生长基板组件、发光组件及其制作方法,旨在解决相关技术中,如何提升LED芯片的转移效率并降低转移成本的问题。

本发明提供一种生长基板组件,包括:

生长基板;

设置于所述生长基板上的若干发光芯片,所述若干发光芯片的底面上生长有正电极和负电极,所述底面为所述发光芯片远离所述生长基板的一面;

设于所述生长基板上,将所述发光芯片的底面部分覆盖的热融胶层,所述发光芯片底面上的所述正电极、所述负电极以及所述正电极和所述负电极之间的区域裸露于所述热融胶层。

上述生长基板组件,其生长基板上设有若干发光芯片,各发光芯片的底面远离生长基板且生长有正电极和负电极;在该生长基板上设有将发光芯片的底面部分覆盖的热融胶层,且发光芯片的正电极和负电极以及二者之间的区域裸露于热融胶层;将该生长基板上的发光芯片转移至电路板上时,将该生长基板生长有发光芯片的一面与电路板设有芯片键合区的一面对位设置后,对热融胶层加热至少使覆盖在发光芯片底面上的区域液化(也即融化)后在重力作用下流至电路板上,并在各发光芯片的两侧形成胶柱,使得生长基板上的发光芯片被从生长基板剥离后,沿其两侧的所述胶柱所构成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上,从而实现将发光芯片直接转移至电路板上,整个过程不再需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,转移效率更高,且转移成本更低。

基于同样的发明构思,本发明还提供一种如上所述的生长基板组件的制作方法,包括:

在生长基板上生长若干所述发光芯片;

分别在各所述发光芯片的底面上设置牺牲层单元,各所述牺牲层单元分别将各所述发光芯片底面上的所述正电极、负电极以及所述所述正电极和所述负电极之间的区域覆盖;

在所述生长基板上形成热融胶层,所述热融胶层将所述若干发光芯片的底面部分覆盖,所述牺牲层单元裸露于所述热融胶层;

在所述热融胶层固化后,去除各所述牺牲层单元,使得各所述发光芯片的所述正电极、所述负电极以及所述正电极和所述负电极之间的区域裸露于所述热融胶层。

上述生长基板组件的制作方法所制得生长基板组件,由于将该生长基板组件上的发光芯片转移至电路板的过程中,不再需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,芯片转移效率更高,且转移成本更低。

基于同样的发明构思,本发明还提供一种发光组件的制作方法,包括:

通过如上所述的生长基板组件的制作方法制作所述生长基板组件;

将所述生长基板生长有所述发光芯片的一面设于电路板之上,与所述电路板设有芯片键合区的一面对位设置;

对所述热融胶层进行第一加热,使得所述热融胶层液化后流至所述电路板上,在所述发光芯片的两侧形成胶柱;

将所述生长基板上的所述发光芯片与所述生长基板剥离,剥离后的所述发光芯片沿其两侧的所述胶柱所构成的通道落至各自对应的所述芯片键合区上;

将所述热融胶层随所述生长基板一起移除,并将各所述芯片键合区内焊盘与对应的所述发光芯片的所述正电极和所述负电极连接。

以上发光组件的制作方法,在将生长基板组件上的发光芯片转移至电路板上的过程中,不再需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,芯片转移效率更高,且转移成本更低,使得该发光组件的制作效率更高,制作成本更低。

基于同样的发明构思,本发明还提供一种发光组件,所述发光组件通过如上所述的发光组件的制作方法制得。

上述发光组件的发光芯片从上述生长基板组件直接转移至电路板上,整个转移过程不需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,芯片转移效率更高,且转移成本更低,使得该发光组件的制作效率更高,且制作成本更低。

附图说明

图1-1为相关技术中三种颜色的Micro-LED芯片从生长基板分别转移至显示背板的示意图;

图1-2为相关技术中转移红光Micro-LED芯片的过程示意图;

图1-3为相关技术中临时基板与生长基板的贴合区域示意图;

图1-4为相关技术中承载有红光Micro-LED芯片的临时基板的示意图;

图1-5为相关技术中部分红光Micro-LED芯片被拾取走后的临时基板的示意图;

图1-6为完成Micro-LED芯片转移和键合后的显示背板的示意图;

图2为本发明实施例提供的生长基板结构示意图;

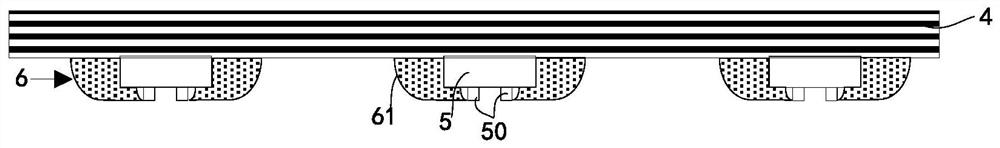

图3为本发明实施例提供的生长基板组件结构示意图一;

图4为本发明实施例提供的生长基板组件结构示意图二;

图5为本发明实施例提供的生长基板组件结构示意图三;

图6为本发明另一可选实施例提供的生长基板组件制作方法流程示意图;

图7为本发明另一可选实施例提供的生长基板组件制作过程示意图;

图8为本发明又一可选实施例提供的发光组件制作流程示意示意图;

图9为本发明又一可选实施例提供的发光组件制作过程示意图;

图10为本发明又一可选实施例提供的生长基板与电路板贴合示意图;

图11为本发明又一可选实施例提供的第一发光芯片转移过程示意图;

图12为本发明又一可选实施例提供的第二发光芯片转移过程示意图;

图13为本发明又一可选实施例提供的第三发光芯片转移过程示意图;

附图标记说明:

10-生长基板,101-红光Micro-LED芯片,102-芯片空位,20-临时基板,201-第一粘接层,30-转移基板,301-第二粘接层,302-显示背板,4-生长基板,41-第一生长基板,42-第二生长基板,43-第三生长基板,5-发光芯片,50-电极,51-第一发光芯片,52-第二发光芯片,53-第三发光芯片,6-热融胶层,61-热融胶单元,62-胶柱,7-牺牲层单元,8-电路板,81-焊盘。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。

在Micro-LED显示技术中,参见图1-1所示,需要将红光Micro-LED芯片、蓝光Micro-LED芯片和绿光Micro-LED芯片从各自的生长基板转移到显示背板上。例如,对于红光Micro-LED芯片的转移过程参见图1-2至图1-5所示,其包括:

S201:将临时基板20设有第一粘接层201的一面与生长基板10上生长有红光Micro-LED芯片101的一面贴合;其中一种贴合后的俯视图参见图1-3所示;

S202至S203:将生长基板10剥离,将红光Micro-LED芯片101转移至临时基板20上;此时临时基板20的一种俯视图参见图1-4所示;

S204:将转移基板30设有第二粘接层301的一面与临时基板20上承载有红光Micro-LED芯片101的一面贴合,从而从临时基板101上选择性的拾取对应的红光Micro-LED芯片101;参见图1-5所示,临时基板20上对应位置的红光Micro-LED芯片被拾取后留下对应的芯片空位102;

S205:将转移基板20拾取的红光Micro-LED芯片转移至显示背板302上对应的芯片键合区内。

对于蓝光Micro-LED芯片和绿光Micro-LED芯片也依次采用上述芯片转移过程转移至显示背板上,完成所有的Micro-LED芯片转移的显示背板参见图1-6所示。

在上述芯片转移过程中,需要选择两款胶材来分别制作第一粘接层201和第二粘接层301,且需要保证第一粘接层201的黏性低于第二粘接层301,难以找到合适的材料,且上述转移过程需要将Micro-LED芯片从生长基板10转移至临时基板20,从临时基板20转移至转移基板30,转移效率低且需要制备临时基板10和转移基板20,转移成本也较高。

基于此,本发明希望提供一种能够解决上述技术问题的方案,其详细内容将在后续实施例中得以阐述。

本实施例提供了一种生长基板组件,包括:

生长基板,本实施例中对于生长基板的形状和材质不做限制,例如其可以为但不限于矩形基板、圆形基板,其材质可以为但不限于硅基板;

设置于生长基板上的若干发光芯片,若干发光芯片的底面上生长有电极,生长的电极包括正电极和负电极;其中发光芯片的底面为发光芯片远离生长基板的一面。应当理解的是,本实施例中的该发光芯片可根据应用需求替换为其他电子芯片,例如电阻芯片、电容芯片、驱动芯片、控制芯片等,在此不再一一赘述。

应当理解的是,本实施例中的发光芯片可以为微型发光芯片,例如可包括但不限于Mini LED芯片和Micro-LED芯片中的至少一种,也可为尺寸大于等于200微米的普通发光芯片。

本实施例中的生长基板组件还包括设于生长基板上,将发光芯片的底面部分覆盖的热融胶层,发光芯片的底面上的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域裸露于热融胶层;也即本实施例中的热融胶层仅将发光芯片的底面的一部分进行覆盖,以供发光芯片的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域露出。在本实施例中,发光芯片的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域可以全部裸露于热融胶层,也可仅仅一部分裸露于热融胶层外,但需要保证电极的底面(也即电极远离生长基板的一面)裸露于热融胶层外。本实施例中的热融胶层在受热达到一定的程度时可由固化状态变为液化(即融化)状态,并在重力作用下沿着发光芯片的两侧向下流,从而在发光芯片的两侧形成胶柱。

且在本实施例的一种示例中,热融胶层可以为但不限于非导电胶层。当然,在另一些应用示例中,该热融胶层也可以为导电胶层。

在本实施例中,将上述生长基板上的发光芯片转移至电路板上时,将该生长基板生长有发光芯片的一面与电路板设有芯片键合区的一面对位设置后,对热融胶层加热至少使覆盖在发光芯片底面上的区域液化,液化后的热融胶层在重力作用下流至电路板上,并在发光芯片的两侧形成胶柱,生长基板上的发光芯片被从生长基板剥离后则沿着其两侧的胶柱所形成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上,从而实现将发光芯片直接转移至电路板上,整个过程不需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,转移效率更高,且转移成本更低。且发光芯片在从生长基板落至电路板上对应的芯片键合区时,是沿着其两侧的胶柱所形成的通道下落的,从而可保证发光芯片精确的落至其对应的芯片键合区,且由于其两侧胶柱的限位,还可避免发光芯片在下落过程中发生翻转或倾斜等,可进一步提升芯片转移键合的质量和可靠性。

本实施例中的电路板可以为显示背板,也可以为照明用的各种电路板,且可以为柔性电路板,也可以为刚性电路板。为显示背板时,该显示背板可以为但不限于玻璃背板或PCB板。

本实施例中的电路板上设有多个芯片键合区,芯片键合区内设有与发光芯片的正电极和负电极各自对应的焊盘。应当理解的是,各芯片键合区的个数以及在电路板上的分布可以根据应用需求灵活设置,例如各芯片键合区可以在电路板上呈阵列分布,也可按其他规则灵活分布甚至根据需求可灵活分布;在一些应用示例中,为了便于直接从生长基板上将发光芯片转移至电路板上,各芯片键合区在电路板上的分布可与生长基板上相应发光芯片的布局和位置对应分布。

在本实施例中,热融胶层可以为一体成型的一整层胶层,也可以包括若干热融胶单元,一个热融胶单元对应一颗发光芯片,各热融胶单元相互分离,热融胶单元将其对应的发光芯片的底面部分覆盖,发光芯片的电极裸露于热融胶层。

另外,应当理解的是,在本实施例中,一个芯片键合区内可以设置一颗发光芯片,也可根据需求设置多颗发光芯片,设置多颗发光芯片时,这多颗发光芯片在一次芯片转移过程中完成转移。

为了便于理解,下面结合几种示例的生长基板组件结构进行说明。

一种示例的生长基板组件参见图2至图3所示,其包括生长基板4,在生长基板4上形成的若干发光芯片5,各发光芯片5的底面上设有电极50,也即电极50位于发光芯片5远离生长基板4的一面上,电极50包括正电极和负电极。生长基板组件还包括设置于生长基板4上,将各发光芯片5的底面的至少一部分覆盖的热融胶层6。在本示例中,热融胶层6与发光芯片5的电极50(即正电极和负电极)齐平正电极、负电极以及二者之间的区域裸露于热融胶层6,热融胶层6也可略高于或略低于电极50。本示例中的热融胶层6为一体成型的胶层,也即各发光芯片5之间的间隙也被热融胶层6填充覆盖。

另一种示例的生长基板组件参见图4所示,其包括生长基板4,在生长基板4上形成的若干发光芯片5,各发光芯片5的底面上设有电极50(包括正电极和负电极)。生长基板组件还包括设置于生长基板4上,将各发光芯片5的底面的至少一部分覆盖的热融胶层6。在本示例中,热融胶层6与发光芯片5的电极50齐平,也可略高于或略低于电极50。本示例中的热融胶层6包括若干个热融胶单元61,一个热融胶单元61对应一颗发光芯片5,各热融胶单元61相互分离,热融胶单元61将其对应的发光芯片5的底面部分覆盖,发光芯片5底面的包括正电极、负电极以及二者之间内的区域裸露于热融胶单元61。本实施例中的热融胶单元61的形状可以灵活设置,例如可以为图4所示的弧形,也可以为图5所示的矩形组成,当然还可为其他规则形状,也可为不规则形状,在此对其不做任何限制。

应当理解的是,本实施例中,热融胶层也可以将发光芯片正电极和负电极之间的区域中的至少一部分覆盖,只要保证覆盖该区域的热融胶在受热变为液态后能沿着发光芯片两侧流至电路板上形成胶柱即可。

本实施例中的生长基板4可以包括但不限于生长红光发光芯片的生长基板,生长绿光发光芯片的生长基板,生长蓝光发光芯片的生长基板,生长紫外光发光芯片的生长基板等,具体可根据应用需求灵活设置。本实施例中,将生长基板4上的发光芯片5转移至电路板上时,将该生长基板4生长有发光芯片5的一面与电路板设有芯片键合区的一面对位设置后,对热融胶层6加热至少使覆盖在发光芯片5底面上的区域液化,液化后的热融胶层6在重力作用下流至电路板上,并在发光芯片的两侧形成胶柱,此时生长基板4上的发光芯片5被从生长基板4剥离后则分别沿其两侧的胶柱所构成的通道落至各自对应的芯片键合区上,从而实现将发光芯片5直接并精确的转移至电路板上,整个过程快速、简便,不需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,转移效率更高,且转移成本更低。

另一可选实施例:

为了便于理解,本实施例下面以上述生长基板组件的一种示例制作方法进行说明,参见图6所示,其包括但不限于:

S601:在生长基板上生长若干发光芯片,若干发光芯片底面上生长有电极(包括正电极和负电极),发光芯片底面为发光芯片远离生长基板的一面。

应当理解的是,本实施例中在生长基板上生长发光芯片的方式,可以采用各种发光芯片的生长方式,在此对其不做限制。

S602:分别在各发光芯片的底面上设置牺牲层单元,各牺牲层单元分别将各发光芯片底面上的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域覆盖。

在本实施例中,各牺牲层单元的尺寸、形状不做限制,只需要将发光芯片的正电极、负电极以及二者之间的区域完全覆盖且未将发光芯片的底面全部覆盖即可。

在本实施例中,牺牲层单元的形成方式,以及具体材质可以灵活选择,例如,一些示例中,牺牲层单元可以为但不限于为光刻胶层单元或聚乙烯醇层单元。只要后续在其上形成弱化层后,能将其清除即可。

S603:在生长基板上形成热融胶层,热融胶层将若干发光芯片的底面部分覆盖,牺牲层单元裸露于热融胶层,以便于后续牺牲层单元的清除。

S604:在热融胶层固化后,去除各牺牲层单元,使得各发光芯片底面上的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域裸露于热融胶层。

例如在牺牲层单元为光刻胶单元时,可将光刻胶单元清洗掉,从而使得被其覆盖的发光芯片的电极裸露于热融胶层。

在Micro-LED显示领域,由于向显示背板上转移的Micro-LED芯片数基本都是数万以上级别。因此在完成Micro-LED芯片后,对显示背板上出现的坏点难以检测,且即使检测出坏点,也难以对其进行修复,即使对其进行修复,修复过程也比较繁杂。另外,现有进行Micro-LED芯片转移时,对生长基板上的Micro-LED芯片进行整面性的激光剥离,所有Micro-LED芯片均被转移至临时基板,导致最终制备的Micro-LED显示器件上芯片的质量不可控,后期维修成本比较高;另外由于不能预先挑选Micro-LED芯片的发光波长,最终制备的显示器件发光均匀性不佳。针对该问题,在本实施例中,上述S602步骤中,分别在各发光芯片的底面上设置牺牲层单元之前,还可包括但不限于:

对生长基板上的各发光芯片进行检测,将检测不合格的发光芯片从生长基板上去除;从而使得留在生长基板上的发光芯片都是合格的发光芯片,尽量避免转移至电路板上的发光芯片出现坏点的情况发生,从而尽量避免后续进行坏点的检测和修复,提升产品质量并降低维护成本。

在本实施例中,对生长基板上的各发光芯片进行检测可包括但不限于以下至少之一:

对各发光芯片的外观进行检测;

对各发光芯片的光学特性进行检测。

例如,在一种示例中,可以通过先不限于通过Micro PL/AOI检测方式,提前对生长基板上的发光芯片的光学特定和外观质量,生成相应的mapping data,从而从中确定出不合格的发光芯片并将其从生长基板上移除。

在本实施例的一些示例中,对各发光芯片的光学特性进行检测可包括但不限于:对各发光芯片的主波长main wavelength进行检测,对于主波长与预设标准主波长的差值大于预设差值的发光芯片判定为不合格的发光芯片,从而使得保留在生长基板上的发光芯片的主波长一致性好,进而提升发光组件的发光均匀性更高,使其显示效果或照明效果更佳。

为了便于理解,下面以牺牲层单元为光刻胶层单元,对制作图4所示的生长基板组件的过程为示例进行说明;对于图3、图5中所示的生长基板组件制作过程类似,在此不再一一赘述。

制作图4所示的生长基板组件的一种示例参见图7所示,其包括但不限于:

S701:在生长基板4上生长若干发光芯片5,若干发光芯片5的底面上生长有电极50(包括正极电极和负电极),发光芯片5的底面为发光芯片5远离生长基板的一面。

应当理解的是,本示例中在生长基板上生长发光芯片5的方式,可以采用各种发光芯片5的生长方式,在此不再赘述。

S702:分别在各发光芯片5的底面上设置牺牲层单元7,各牺牲层单元7分别将各发光芯片底面上的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域覆盖。

在本示例中,各牺牲层单元7形状为弧形,且各牺牲层单元7的形状相同,当然也可一部分相同,一部分不同。且其形状并不限于弧形,也可为矩形等,在此不再赘述。

S703:在生长基板4上形成若干个热融胶单元61,若干个热融胶单元61分别将若干发光芯片5的底面的一部分覆盖,牺牲层单元7裸露于热融胶单元61,以便于后续牺牲层单元7的清除。

S704:在热融胶层固化后,去除各牺牲层单元7,使得各发光芯片5底面上的正电极、负电极以及正电极和负电极之间的区域裸露于热融胶单元61,从而制得图4所示的生长基板组件。

可见,本实施例提供的生长基板组件制作方法简单便捷,且效率高。将该生长基板组件上的发光芯片转移至电路板上时,不再需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,芯片转移效率更高,且转移成本更低。

又一可选实施例:

本实施例还提供了一种发光组件,该发光组件利用上述各实施例中的生长基板组件制得。为了便于理解,本实施例下面以发光组件的制作方法为示例进行说明。请参见图8所示,发光组件的制作方法可包括但不限于:

S801:制作生长基板组件;本实施例中可通过但不限于上述实施例所示的生长基板组件制作方法制得,在此不再赘述。

S802:将生长基板生长有发光芯片的一面设于电路板之上,与电路板设有芯片键合区的一面对位设置。

在本实施例中,将生长基板生长有发光芯片的一面设于电路板之上,与电路板设有芯片键合区的一面对位设置时,发光芯片的正电极和负电极与电路板上芯片键合区内对应的焊盘可直接接触,且热融胶层与电路板之间具有一定的间隙。

当然,在本实施例中,将生长基板生长有发光芯片的一面设于电路板之上,与电路板设有芯片键合区的一面对位设置时,发光芯片的电极与电路板上芯片键合区内对应的焊盘之间也可保留一定的间隙,且热融胶层与电路板之间具有一定的间隙。

S803:对热融胶层进行第一加热,使得热融胶层液化后流至所电路板上,在发光芯片的两侧形成胶柱。

当然,对热融胶层进行第一加热后,也可使得热融胶层的其他区域液化。且本实施例中第一加热具体采用的温度和加热时间,可以根据热融胶层的具体材质和以及所需的热融胶层的液化状态灵活设置,在此对其不做限制。

S804:将生长基板上的发光芯片与生长基板剥离,剥离后的发光芯片沿其两侧的胶柱所构成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上。

本实施例中,将生长基板上的发光芯片与生长基板剥离的方式可以灵活采用,例如可以采用但不限于激光剥离方式。

本实施例中,发光芯片在从生长基板落至电路板上对应的芯片键合区时,是沿着其两侧的胶柱所形成的通道下落的,从而可保证发光芯片精确的落至其对应的芯片键合区,且由于其两侧胶柱的限位,还可避免发光芯片在下落过程中发生翻转或倾斜等,可进一步提升芯片转移键合的质量和可靠性。

S805:将热融胶层随生长基板一起移除,并将各芯片键合区内焊盘与对应的发光芯片的正电极和负电极连接。在本步骤中,由于生长基板是蓝宝石等材质的基板,电路板是密集覆盖的金属线路,以及无机保护层;热融胶层的特性是与金属的浸润性差,因此其与电路板更容易分离;另外,即使热融胶层有残留在电路板上,后续对发光芯片的电极和芯片键合区内的焊盘加热焊接时,热融胶层也会聚集在无金属焊料的地方,不会对发光芯片的电连接造成干扰。

在本实施例的一些示例中,为了便于热融胶胶层的移除,上述S805中将热融胶层随生长基板一起移除包括:

对热融胶层进行第二加热使其进一步液化后,再将热融胶层随生长基板一起移除。

可见,在制作发光组件中,可直接将生长基板生长有发光芯片的一面与电路板对位设置,然后对热融胶层加热至少使覆盖在发光芯片底面上的区域液化,液化后的热融胶层在重力作用下沿着发光芯片的两侧流至电路板上形成胶柱,此时生长基板上的发光芯片被从生长基板剥离后则分别沿着其两侧的胶柱所形成的通道落至各自对应的芯片键合区上,从而实现将发光芯片直接转移至电路板上,整个芯片转移过程都不再需要临时基板、转移基板或转移头,制作效率更高,且制作成本更低。

为了便于理解,本实施例下面结合一种应用场景为示例进行说明。在本应用场景中,设在电路板上设置的发光芯片为同一颜色的发光芯片,本应用场景中的发光组件的制作过程参见图9所示,其包括但不限于:

S901:将生长基板4生长有发光芯片5的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置,其中芯片键合区内设有与发光芯片5的正电极和负电极分别对应的焊盘81。

在本实施例中,将生长基板4生长有发光芯片5的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置时,发光芯片5的正电极和负电极中的至少一个与电路板8上芯片键合区内对应的焊盘81可直接接触,例如参见图10所示,且热融胶单元61与电路板4之间具有一定的间隙。

当然,在本实施例中,将生长基板4生长有发光芯片5的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置时,发光芯片5的正电极和负电极与电路板8上芯片键合区内对应的焊盘81之间也可保留一定的间隙,且热融胶单元61与电路板8之间具有一定的间隙,参见图9所示。

S902:对热融胶单元61进行第一加热,使其至少覆盖在底面上的区域液化并在重力作用下沿着发光芯片5的两侧流至电路板上形成胶柱62,从而起到相对固定的效果,且该胶柱62形成供发光芯片5落至电路板上的通道;将生长基板4上的发光芯片5与生长基板4剥离,剥离后的发光芯片5分别沿着上述通道落至各自对应的芯片键合区上。

当然,对热融胶单元61进行第一加热后,也可使得热融胶单元61的其他区域液化。且本实施例中第一加热具体采用的温度和加热时间,可以根据热融胶单元61的具体材质和以及所需的热融胶单元61的液化状态灵活设置,在此对其不做限制。

S903:将热融胶单元61随生长基板4一起移除,并将各芯片键合区内的焊盘81与各自对应的发光芯片5的正电极和负电极连接。

例如可对热融胶单元61进行第二加热使其进一步液化后,再将热融胶单元61随生长基板一起移除。

在本步骤中,即使热融胶有残留在电路板上,后续对发光芯片的电极和芯片键合区内的焊盘加热焊接时,热融胶层也会聚集在无焊料的地方,不会对发光芯片的电连接造成干扰。

为了便于理解,本实施例下面结合另一种应用场景为示例进行说明。在本示例中,生长基板包括分别生长有第一发光芯片(例如为红光发光芯片)、第二发光芯片(例如为绿光发光芯片)和第三发光芯片(例如为蓝光发光芯片)的第一生长基板、第二生长基板和第三生长基板。

下面以依次分别向电路板转移第一发光芯片、第二发光芯片和第三发光芯片的过程为示例进行说明。

向电路板转移第一发光芯片的过程参见图11所示,包括:

S1101:将第一生长基板41生长有第一发光芯片51的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置,其中芯片键合区内设有与第一发光芯片51的正电极和负电极对应的焊盘81。

S1102:对热融胶单元61进行第一加热,使其至少覆盖在底面上的区域液化并在重力作用下沿第一发光芯片51的两侧流至电路板上形成胶柱62,从而起到相对固定以及形成供第一发光芯片51下落的通道的作用;将第一生长基板41上的第一发光芯片51与第一生长基板4剥离,剥离后的第一发光芯片51沿着其两侧的胶柱62所形成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上。

S1103:对热融胶单元61进行第二加热使其进一步液化后,将热融胶单元61随第一生长基板41一起移除。

向电路板转移第二发光芯片的过程参见图12所示,包括:

S1201:将第二生长基板42生长有第二发光芯片52的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置,其中芯片键合区内设有与第二发光芯片52的正电极和负电极对应的焊盘81。

参见图12所示,之前转移的第一发光芯片51在电路板8上对后续转移的第二发光芯片52不会造成干扰。

S1202:对热融胶单元61进行第一加热使其至少覆盖在底面上的区域液化并在重力作用下沿第二发光芯片52的两侧流至电路板上形成胶柱62,从而起到相对固定以及形成供第二发光芯片52下落的通道的作用;并将第二生长基板42上的第二发光芯片52与第一生长基板4剥离,剥离后的第二发光芯片52沿着其两侧的胶柱62所形成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上。

S1203:可对热融胶单元61进行第二加热使其进一步液化后,将热融胶单元61随第二生长基板42一起移除。

向电路板转移第三发光芯片的过程参见图13所示,包括:

S1301:将第三生长基板43生长有第三发光芯片53的一面设于电路板8之上,与电路板8设有芯片键合区的一面对位设置,其中芯片键合区内设有与第三发光芯片53的正电极和负电极对应的焊盘81。

参见图12所示,之前转移的第一发光芯片51、第二发光芯片52在电路板8上对后续转移的第三发光芯片53不会造成干扰。

S1302:对热融胶单元61进行第一加热使其至少覆盖在底面上的区域液化并在重力作用下沿第三发光芯片53的两侧流至电路板上形成胶柱62,从而起到相对固定以及形成供第三发光芯片53下落的通道的作用;将第三生长基板43上的第三发光芯片53与第一生长基板4剥离,剥离后的第三发光芯片53沿着其两侧的胶柱62所形成的通道分别落至各自对应的芯片键合区上。

S1303:可对热融胶单元61进行第二加热使其进一步液化后,将热融胶单元61随第三生长基板43一起移除。

在本示例中,可将第一发光芯片51、第二发光芯片52和第三发光芯片53的正电极和负电极与芯片键合区内的焊盘81进行一次性焊接,从而提升焊接效率和焊接的一致性。当然也可在每转移完一次发光芯片后就完成正电极和负电极与焊盘的焊接。且应当理解的是,第一发光芯片51、第二发光芯片52和第三发光芯片53的转移顺序可以灵活调整,并不限于上述示例的顺序,在此不再赘述。

可见,在上述多种发光颜色的芯片转移过程中,也不需要将发光芯片从生长基板转移至临时基板,再从临时基板转移至转移基板,也不再需要制备临时基板、转移基板,芯片转移效率更高,且转移成本更低,使得该发光组件的制作效率更高,且制作成本更低。

本实施例还提供了一种显示屏,其可为柔性显示屏,也可为刚性显示屏,且其可为规则形状的显示屏,例如矩形、圆形、椭圆形等,也可为异形显示屏。该显示屏包括显示屏框架,以及如上各示例所示的显示面板,该显示面板由上述发光组件制得,且该显示面板固设于显示屏框架内。应当理解的是,本实施例中的显示屏可以应用于各种电子设备,例如显示器、电脑、手机、智能手表、车载设备、广告牌等。该显示屏制作效率更高,成本更低,良品率更好,出光效率更高且显示效果更好。

应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

- 触控基板及制作方法、显示面板及制作方法、基板组件

- 显示面板及发光组件基板的检测方法

- 光源组件的制作方法以及光源组件

- 实铺基板及基板组件

- 氮化物半导体发光元件、紫外线发光组件

- 发光组件基板以及使用此发光组件基板的发光组件

- 发光组件基板以及发光组件