机器人系统的控制方法、机器人及可读存储介质

文献发布时间:2023-06-19 18:32:25

技术领域

本发明涉及自动控制领域,特别涉及一种机器人系统的控制方法、机器人及可读存储介质。

背景技术

目前市场上存在各种各样的机器人,如用于割草的机器人、用于扫地的机器人和用于拖地的机器人等。以割草机器人为例,主流的割草机器人通常采用沿随机或规则路径行走的模式在预定操作区域内进行割草作业。该预定操作区域通常通过边界予以限定。

在机器人进行作业时,该机器人的停靠站(信号站)持续向边界发出边界信号,该边界信号在边界周围产生电磁场,机器人通过感测该电磁场来捕获该边界信号以确定其位于其预定操作区域之内。在边界上还设有充电站,机器人在电量不足时,必须运行至边界线处沿边界线移动,根据边界信号的引导沿边界运动进入到充电站中,机器人在长期使用中对边界周围的草地重复碾压,造成边界周围的草地损坏,影响美观,甚至让埋在地下的边界设备暴露至外部,导致边界设备容易损坏。

发明内容

本发明的目的在于提供一种机器人系统的控制方法、机器人及可读存储介质,使得减少边界线附近的草地碾压情况,从而使得边界不易暴露出地面,不易损坏。

为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种机器人系统的控制方法,所述机器人系统包括:感应装置、具有充电端的充电站,以及机器人,所述机器人上设有至少一个传感器,所述传感器被配置为检测所述机器人是否所述充电站;

所述控制方法包括:

所述机器人处于工作状态,当所述机器人接近所述充电站并感应到所述感应装置时,判断所述机器人是否需要进入所述充电站;

若需要进入所述充电站,所述机器人进入回归状态。

在一实施例中,步骤所述判断所述机器人是否需要进入所述充电站具体包括如下步骤:

判断所述机器人的电量是否小于或等于第一阈值;

若小于或等于所述第一阈值,则需要进入所述充电站。

在一实施例中,所述感应装置还用于引导所述机器人进入所述充电站。

在一实施例中,所述感应装置包括设置在所述充电站内的一对引导线路;其中所述一对引导线路相对于一中心线对称设置,且相互隔开形成间隔区;

所述机器人接近充电站的发生是基于至少一个所述传感器感应到的所述感应装置的工作磁场。

在一实施例中,步骤所述机器人进入回归状态具体包括如下步骤:

基于所述工作磁场调整所述机器人的航向直至与所述充电端相对接。

在一实施例中,在步骤基于所述工作磁场调整所述机器人的航向直至与所述充电端相对接之前包括:

所述机器人沿朝向所述充电端的方向移动预设距离或预设时长。

在一实施例中,所述机器人具有一对传感器;所述基于所述工作磁场调整所述机器人的航向直至与所述充电端相对接,包括:

所述机器人的一对传感器获取的所述工作磁场的强度比值不等于预设磁场强度比值时,向预设轨迹方向调整所述机器人。

在一实施例中,若不小于或等于所述第一阈值,则判断所述机器人的待回归时长是否小于或等于待回归时长阈值:

若小于或等于所述待回归时长阈值,则需要进入所述充电站。

在一实施例中,步骤所述机器人进入回归状态具体包括如下步骤:

控制所述机器人的航向直至所述机器人进入所述充电站到达停靠位。

在一实施例中,所述机器人具有电池包,所述电池包具有至少一个电芯;其中所述机器人的电量为所述电池包的电量或任意一节所述电芯的电量。

在一实施例中,所述机器人的电量等于或低于第二阈值时,所述机器人进入回归状态;其中所述第一阈值高于所述第二阈值。

在一实施例中,所述感应装置位于所述充电站外,所述感应装置距离所述充电站的进出口越远,所述第二阈值的数值越大。

在一实施例中,步骤所述判断所述机器人是否需要进入所述充电站具体包括如下步骤:

判断所述机器人的待回归时长是否小于或等于待回归时长阈值:

若小于或等于所述待回归时长阈值,则需要进入所述充电站。

在一实施例中,若不小于或等于所述待回归时长阈值,则判断所述机器人的电量是否小于或等于第一阈值:

若小于或等于所述第一阈值,则需要进入所述充电站。

在一实施例中,步骤判断所述机器人是否需要进入充电站中若无需进入充电站,所述机器人避让所述充电站。

本发明的实施方式还提供了一种机器人,所述机器人上设有传感器和控制器,所述控制器被配置为执行如上任意一项所述的控制方法。

本发明的实施方式还提供了一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行如上任意一项所述的控制方法。

本发明实施方式相对于现有技术而言,由于机器人在作业中接近充电站时,可感应到感应装置,即时判断机器人是否需要进入到充电站内,让机器人无需再去寻找边界并沿边界移动,减少了机器人重复碾压边界附近的草地次数,也减少了机器人在需要进入充电站时再重新寻找边界并沿边界移动寻找充电站的时间,提高机器人的工作效率。

附图说明

一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

图1是根据本发明第一实施例中第一种引导装置的结构示意图;

图2是根据本发明第一实施例中机器人进入具有第一种引导装置的充电设备的示意图;

图3是与图2相同的结构中标注不同标注的示意图;

图4是根据本发明第一实施例中第二种引导装置的结构示意图;

图5是根据本发明第一实施例中第三种引导装置的结构示意图;

图6是根据本发明第一实施例中机器人进入具有第三种引导装置的充电设备的示意图;

图7是根据本发明第一实施例中第四种引导装置的结构示意图;

图8是根据本发明第一实施例中第五种引导装置的结构示意图;

图9是根据本发明第一实施例中第六种引导装置的结构示意图;

图10是根据本发明第二实施例中航向调整方法的流程图;

图11是根据本发明第二实施例中另一种航向调整方法的流程图;

图12是根据本发明第四实施例中一种机器人系统的结构示意图;

图13是根据本发明第四实施例中另一种机器人系统的结构示意图;

图14是根据本发明第四实施例中再一种机器人系统的结构示意图;

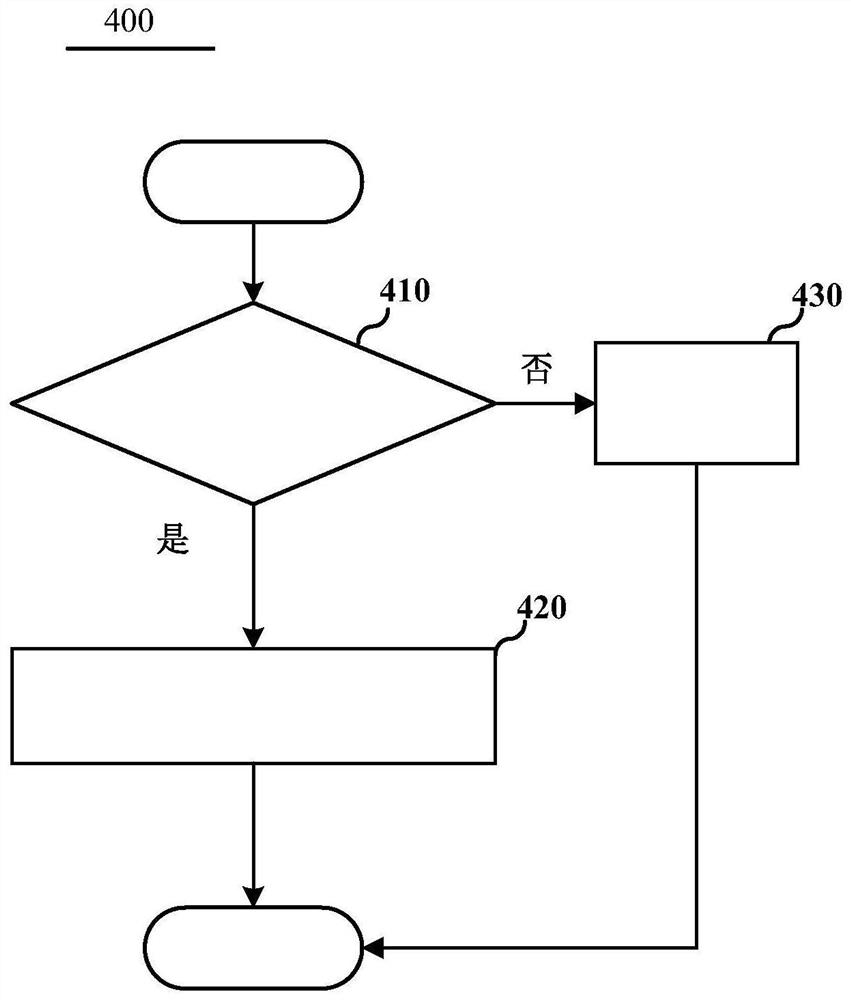

图15是根据本发明第五实施例中充电导向方法的流程图。

图16是根据本发明第五实施例中执行进入回归状态步骤的流程图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。

在下文的描述中,出于说明各种公开的实施例的目的阐述了某些具体细节以提供对各种公开实施例的透彻理解。但是,相关领域技术人员将认识到可在无这些具体细节中的一个或多个细节的情况来实践实施例。在其它情形下,与本申请相关联的熟知的装置、结构和技术可能并未详细地示出或描述从而避免不必要地混淆实施例的描述。

除非语境有其它需要,在整个说明书和权利要求中,词语“包括”和其变型,诸如“包含”和“具有”应被理解为开放的、包含的含义,即应解释为“包括,但不限于”。

以下将结合附图对本发明的各实施例进行详细说明,以便更清楚理解本发明的目的、特点和优点。应理解的是,附图所示的实施例并不是对本发明范围的限制,而只是为了说明本发明技术方案的实质精神。

在整个说明书中对“一个实施例”或“一实施例”的提及表示结合实施例所描述的特定特点、结构或特征包括于至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个位置“在一个实施例中”或“在一实施例”中的出现无需全都指相同实施例。另外,特定特点、结构或特征可在一个或多个实施例中以任何方式组合。

如该说明书和所附权利要求中所用的单数形式“一”和“所述”包括复数指代物,除非文中清楚地另外规定。应当指出的是术语“或”通常以其包括“和/或”的含义使用,除非文中清楚地另外规定。

在以下描述中,为了清楚展示本发明的结构及工作方式,将借助诸多方向性词语进行描述,但是应当将“前”、“后”、“左”、“右”、“外”、“内”、“向外”、“向内”、“上”、“下”等词语理解为方便用语,而不应当理解为限定性词语。

机器人系统包括:感应装置、具有充电端的充电站,以及机器人,所述机器人上设有至少一个传感器,所述传感器被配置为检测所述机器人是否接近感应装置。感应装置可为红外传感器、GPS定位器,或下文中阐述的引导装置。感应装置可设置在充电站内,也可设置在充电站外。如感应装置为红外传感器时,设置在充电站外,可只用于做位置定位,被机器人感应到确定机器人已经到达充电站附近。如感应装置为引导装置时,引导装置与充电站可形成充电设备,引导装置可以设置在充电站内,也可设置在充电站外,其中引导装置可作为位置定位,在被机器人感应到确定机器人已经到达充电站附近,引导装置也可作为引导机器人按照预设轨迹进入到充电站中与充电端对接或停靠进充电站的航线引导装置。

下文先以感应装置为引导装置时对引导装置的相关实施例进行具体阐述。

本发明的第一实施例涉及一种机器人的引导装置。图6为将图5中的引导装置运用在充电设备中,机器人向充电设备移动的示意图。其中箭头W所示方向,为让机器人8进入引导装置中的方向。在本实施例中的其他示意图中,均以箭头W所示方向为机器人8进入引导装置中的方向为例。可理解的,实际使用中,机器人也可能从其他方位进入引导装置中。

如图1、图2、图3和图6所示,图2、图3和图6为将引导装置运用在充电中的示意图。引导装置包括:一对引导线路2和3,一对引导线路2和3可设置在底板1上,可嵌入在底板1中,底板1上具有有效对接区41和与有效对接区41相连或相邻的无效对接区42。一对引导线路2和3相对于一中心线L对称设置,且相互隔开形成间隔区4。在本实施例中,中心线L与底板1的中心轴线重合。在其他实施例中,中心线L与底板1的中心轴线平行间隔设置。有效对接区41位于间隔区4中,且引导线路2和3中的电流在有效对接区41中形成的磁场用于引导机器人8移动并调整航向。引导装置通入电流产生工作磁场,机器人8沿垂直于中心线L的方向由间隔区4外向间隔区4内移动时依次检测到引导装置产生的非工作磁场和工作磁场,工作磁场与非工作磁场的磁场方向相反。工作磁场由引导线路2和3产生的磁场叠加产生,工作磁场所在区域包括有效对接区41和无效对接区42。理想情况下,工作磁场的范围与间隔区4的范围重叠;在有些情况下,工作磁场也可大于间隔区4所在的范围。在本实施方式中,工作磁场的范围小于间隔区4的范围,且工作磁场的范围落在间隔区4的范围之内。在其他实施方式中,可以通过调整引导线路2和3之间的距离、下文中所述引导线段21和22之间的距离、下文中所述引导线段31和32之间的距离等方法调整工作磁场的范围。

可理解的,在其他实施例中,无效对接区42中产生的磁场也可引导机器人,也就是说机器人8上的传感器在感应到无效对接区42中的磁场时即可被引导,此时机器只要检测到的磁场为工作磁场时即被引导,而不局限于是不是有效对接区41中的磁场。

引导线路2包括:一对电连接的引导线段21和22,引导线段21和22相对设置且相互隔开。引导线路3包括:一对电连接的引导线段31和32,引导线段31和32相对设置且相互隔开。引导线段21和22相隔开的方向与引导线段31和32相隔开的方向一致。引导线路2中相邻的两个引导线段21和22中的电流方向相反,引导线路3中相邻的两个引导线段31和32中的电流方向相反。相对于中心线L对称的两个引导线段中电流方向相反,即引导线段21和引导线段31相对于中心线L对称,引导线段21和引导线段31中电流方向相反,引导线段22和引导线段32相对于中心线L对称,引导线段22和引导线段32中电流方向相反。可以理解的,一个引导线路中的引导线段可以为3个、4个或5个,但相邻的两个引导线段中的电流方向相反。

在其他实施例中,引导线段21和引导线段31中的电流方向也可相同。

进一步的,如图1、图2、图3和图6所示,图2、图3和图6为将引导装置运用在充电中的示意图。引导线段21和引导线段31与中心线L较近为内侧导线段,引导线段22和引导线段32与中心线L较远为外侧引导线段。机器人8上设有一对传感器81和82,传感器81和82用于检测引导装置中产生的工作磁场,控制所述机器人根据检测到的工作磁场调整航向。当一对传感器81和82沿中心线L对称设置时,传感器82和与其位于中心线L同一侧的与引导线段32、引导线段31之间的距离分别为C

通过上述内容可知,由于设有一对引导线路,每个引导线路包括一对电连接的引导线段。一个引导线路中通入电流时,该引导线路的引导线段中通过的电流方向相反,且在间隔区内会产生磁场。同样的,另一个引导线路中通入电流时,该引导线路的引导线段中通过的电流方向也相反,且在间隔区内会产生磁场可引导机器人8移动并调整航向,保证机器人8的充电口能够与充电站的充电端顺利对接。另外,该引导装置结构简单,可运用在更多的环境中布局不会过于局限,且机器人8在调整航向时受引导装置引导,精准调整航向,可更精准定位也不会冲撞其他对接部件。另外,两个引导线路中相对于中心线L对称的两个引导线段中电流方向相反,从而两个引导线路在间隔区中产生的磁场方向相同,让间隔区内有稳定的磁场。

如图1-图9所示,沿引导线路2和3的延伸方向上引导装置具有第一端11和第二端12。引导装置包括与引导线路2和3朝向第一端11的一侧相连的第一功能部6,以及与引导线路2和3朝向第二端12的一侧相连的第二功能部7,第一功能部6和第二功能部7将各引导线路的引导线段21、引导线段22、引导线段31、引导线段32构造至电回路中。引导装置包括与引导线路3朝向第一端11的一侧相连的第一功能部6,以及与引导线路3朝向第二端12的一侧相连的第二功能部7,第一功能部6和第二功能部7将各引导线路的一对引导线段31和32构造至电回路中。在一实施例中,第一功能部6附近设有待对接部件,由于第一功能部6产生的磁场与引导线路2和3产生的磁场相互叠加,所以在第一功能部6附近具有可供机器人8识别的磁场特征,机器人8运动到间隔区内第一功能部6附近时,机器人8进一步降低速度,避免机器人8与待对接部件碰撞。另外,机器人8在引导装置外部工作时,感应到第一功能部6产生的磁场时,机器人8也可进行规避,避免碰撞。

由于第一功能部和第二功能部的不同,引导装置具有不同的实施例。

如图1所示的实施例,第一功能部6具有两个,分别为第一功能部6a和第一功能部6b,引导线段21和22朝向第一端11的一端均电连接有一个第一功能部6a,引导线路31和32朝向第一端11的一端均电连接有另一个第一功能部6b,第一功能部6a和第一功能部6b均朝向中心线L方向延伸与控制模块40电连接。第一功能部6a包括一对第一线段61a和62a,一对第一线段61a和62a分别与一对引导线段21和22电连接,第一线段61a和62a至少部分重叠设置,且第一线段61a和62a中电流方向相反,可抵消第一线段61a和62a中重叠部分产生的磁场,从而减小或消除机器人8感应到第一功能部6a的磁场而受到干扰。同样的,第一功能部6b包括连接一对引导线段31和32的第一连接线段61b和62b,第一连接线段61b和62b之间至少部分相重叠设置,且第一线段61b和62b中电流方向相反,可抵消第一线段61b和62b中重叠部分产生的磁场,从而减小或消除机器人8感应到第一功能部6b的磁场而受到干扰。可以理解的,第一线段61a和62a之间也可以不重叠设置,第一线段61b和62b之间也可以不重叠设置,也就是通过构造一对第一线段之间不同的距离让第一功能部6a和6b在被供应电流时产生不同的磁场强度。在第一功能部6圈出的部分A和B可产生可供机器人8识别的磁场特征。第一功能部6中的第一线段61a和62a不重叠也将产生磁场可被机器人8感应,第一线段61b和62b同样如此。且机器人8越靠近时可感应到第一功能部6产生的磁场强度越大,在感应到的磁场强度等于预设值时,机器人8可停止或者退回。

第二功能部7也为两个,分别为第二功能部7a和7b,第二功能部7a和7b均为第二连接线段,第二功能部7a与引导线段21和22朝向第二端12的一端均电连接,第二功能部7b与引导线路31和32朝向第二端12的一端均电连接,形成如图所示的电回路。其中,第二功能部7a和7b为平直线段,第二功能部7a与引导线段21和22的连接拐角处形成尖锐的拐角,在本实施例中大致为直角,第二功能部7b与引导线段31和32的连接拐角处形成尖锐的拐角,在本实施例中大致为直角,第二功能部7a和7b对第一区域中引导线路2和3产生的磁场造成干扰,形成无效对接区42,即引导线路2朝向第二功能部7a的部分和引导线路3朝向第二功能部7b的部分之间存在无效对接区42。而无效对接区42中磁场规律无法引导机器人8,间隔区4中与无效对接区42相连的为有效对接区41,有效对接区41内引导线路2和3产生的磁场由于与第二功能部7距离较远,因而不受第二功能部7a和7b干扰,形成规律的磁场可对机器人8进行引导,机器人8在检测到有效对接区41内的磁场后,按照检测到的有效对接区41内的磁场调整移动轨迹。

如图4所示的另一实施例中,第一功能部6也可为一个,第一功能部6包括一对沿同一方向延伸的第一线段61和62,第一线段61的两端连接引导线段21和引导线段31,第一线段62的两端连接引导线段22和引导线段32,即相对于中心线L对称的两个引导线段与同一第一线段相连。主控模块设置在第一线段61中或第二线段62中。第二功能部7为两个分别为7c和7d,且第二功能部7c和7d为弧形线段,此时第二功能部7c与引导线段21和22的连接拐角不为尖锐的拐角,第二功能部7d与引导线段31和32的连接拐角处也不为尖锐的拐角,对引导线路2和3之间产生的磁场干扰较小,从而无效对接区42的范围也减小,让有效对接区41的区域增大,机器人8有更大的行程调整航向,让机器人8对接更精准。应理解的,第二功能部7c和7d中也可以是一个为弧形线段,一个为如图所示的实施例中的平直线段。

如图5所示的实施例中,是对第二功能部7进一步的改进。第二功能部7为两个,且相互隔开,分别为第二功能部7e和7f,第二功能部7e包括朝向中心线L倾斜延伸的一对第二线段71e和72e,第二线段71e与引导线段21相连,第二线段72e与引导线段22相连,第二功能部7f包括朝向中心线L倾斜延伸的一对第二线段71f和72f,第二线段71f与引导线段21相连,第二线段72f与引导线段22相连,第二线段71e和72e端部弧形线段相连,第二线段71f和72f端部弧形线段相连。从而在第二功能部7e和引导线路2连接状态中无尖锐角过渡,第二功能部7f和引导线路3连接状态中也无尖锐角过渡,且图所示构造中,无效对接区42的范围更小,间隔区域中有效对接区41范围更大,更有利于机器人8的调整航向。

进一步的,如图5和图6所示,图6为将图5的引导装置运用在充电设备中时的示意图,以引导线路2和第二功能部7e为例,引导线段21和22之间的距离为D

再一如图7所示的实施例中,第一功能部6为两个,分别为第一功能部6c和6d,第一功能部6c包括一对沿同一方向延伸的第一线段61c和62c,第一线段61c和引导线段21相连,第一线段62c和引导线段22相连。第一功能部6d为连接一对引导线段31和32的第一连接线段。控制模块40可与第一线段61c和62c电连接。第二功能部7为一个,且连接一对引导线路2和3。第一线段61c和62c可分开或重叠设置,通过改变第一线段61c和62c之间的距离让第一功能部6c在被供应电流时产生不同的磁场强度。

进一步的,如图7和图8所示的实施例中,第二功能部7包括一对第二线段73和74,且一对第二线段73和74相对设置,第二线段73连接引导线段21和引导线段31,第二线段74连接引导线段22和引导线段32,即相对于中心线L对称的两个引导线段与同一第二线段相连。

如图7所示,第二线段73具有顺次连接的第一倾斜部731、水平部732、第二倾斜部733,第一倾斜部731与引导线段21相连,第二倾斜部733和引导线段31相连。第二线段74具有顺次连接的第一倾斜部741、水平部742、第二倾斜部743,第一倾斜部741与引导线段22相连,第二倾斜部743和引导线段32相连,水平部732和水平部742相重叠,抵消磁场。从而在第二功能部和引导线路2、引导线路3连接状态中也无尖锐角过渡,且图所示构造中,无效对接区42的范围更小,间隔区域中有效对接区41范围更大,更有利于机器人8的调整航向。可以理解的,如图8所示,第二线段73和74也可以是部分重叠设置的直导向。

通过上述不同的实施例中可知,引导装置不同时,第一功能部和第二功能部可相应的改变,第一功能部可为1个或两个,第二功能部也可为1个或两个。另外,在其他实施例中,第一功能部6也可如图9所示的构造,通过第一功能部6、第二功能部7、引导线路2和3连通形成电回路,构造出不同的引导装置结构。不同实施例的引导装置中的第一功能部6产生的磁场都可给机器人8提示作用,防止机器人8碰撞待对接部件,在此不再详述。

上述各实施例的引导装置中的相关技术细节可相互替换使用。

本发明的第二实施例中还提供了一种机器人的航向调整方法。如图2、图3、图6、图10所示,机器人的引导装置中,航向调整方法200包括:

步骤210,接收到至少一个传感器感应到引导装置产生的工作磁场的磁场信号;

步骤220,控制所述机器人移动预设距离或预设时长。具体的说,如图6所示,在使用引导装置时,机器人8从引导装置的第二端12方向上向第一端11方向运动,无效对接区42位于第二端12所在侧,机器人8的传感器先感应到的引导装置产生的工作磁场为无效对接区42的磁场。由于引导装置的不同,无效对接区42的所覆盖的区域也不同,可按照引导装置的类型了解到无效对接区42的范围(即获知无效对接的长度),获取到机器人8感应到无效对接区42的磁场后运行多少距离后感应到的磁场为有效对接区41的磁场。因此机器人8在感应到无效对接区42的磁场后可移动预设距离,移动预设距离后感应到的磁场为有效对接区41中的磁场。另外,也可控制机器人8运动时长,在机器人8运动预设时长后,刚好进入至有效对接区41中。

步骤230,当机器人8移动预设距离或预设时间后,控制机器人8的一对传感器获取当前的工作磁场。具体的说,此时机器人8进入至有效对接区41中,机器人8的一对传感器获取当前的工作磁场为有效对接区41中的磁场。

步骤240,基于获取的有效对接区41中磁场强度比值调整机器人8的偏移方向。

进一步的,如果机器人8的一对传感器获取的有效对接区41中磁场强度比值不等于预设磁场强度比值时,向预设轨迹方向调整机器人8。此时,即机器人8即将到达对接位,降低当前速度可防止机器人8与对接位碰撞,对接位可为充电位也可位停放固定位。

另外,在步骤230之后,步骤240之间,还可执行步骤控制机器人降低当前速度,从而让机器人8在执行步骤240时有足够的时间调整航向。

具体的说,预设磁场强度比值为机器人8不偏航时,传感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度的比值。在本实施例中,传感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度比值小于预设磁场强度比值时,机器人8移动中向右偏移,需要将机器人8向左调整。传感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度比值大于预设磁场强度比值时,机器人8移动中向左偏移,需要将机器人8向右调整。感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度比值等于预设磁场强度比值时,机器人8航向正常。磁场强度的比值大小与偏航方向的关系与引导线路中的电流方向有关。

优选的,以机器人8的传感器81和82对称设置在中心线L的两侧时,机器人8可对接到需要对接的地方为例。此时预设磁场强度比值为1。可理解的,正常航线中机器人8的传感器81和82不对称设置在中心线L的两侧时,预设磁场强度比值也不为1。

进一步的,航向调整方法还包括:在步骤240执行过程中基于机器人8的至少一个传感器感应到第一功能部产生的磁场,控制机器人8降低当前运行速度。

在其他实施例中,如图11所示,机器人的航向调整方法300包括:

步骤310,接收到至少一个传感器感应到引导装置产生的工作磁场的磁场信号;

步骤320,基于引导装置产生的工作磁场,调整机器人8的航向并控制机器人8移动预设距离或预设时间。即机器人8先检测到的为无效对接区42中的磁场,此时先基于无效对接区中的磁场,调整所述机器人的航向。

在本实施例中,机器人8的传感器先检测到的可以是无效对接区42中的磁场。传感器81获取的无效对接区42中的磁场强度和传感器82获取的无效对接区42中的磁场强度比值小于预设磁场强度比值时,机器人8移动中向左偏移,需要将机器人8向右调整。传感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度比值大于预设磁场强度比值时,机器人8移动中向右偏移,需要将机器人8向左调整。传感器81获取的磁场强度和传感器82获取的磁场强度比值等于预设磁场强度比值时,机器人8航向正常。

步骤330,当机器人8移动预设距离或预设时间后,控制机器人8的一对传感器获取当前的工作磁场。具体的说,此时机器人8进入至有效对接区41中,机器人8的一对传感器获取当前的工作磁场为有效对接区41中的磁场。

步骤340,基于获取的有效对接区41中磁场强度比值调整机器人8的偏移方向。具体的,机器人在有效对接区41中航向调整方法与步骤230中一致。

另外,在步骤340执行过程中基于机器人8的至少一个传感器感应到第一功能部产生的磁场,控制机器人8降低当前运行速度。

上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。

不难发现,本实施方式为与第一实施方式相对应的系统实施例,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。

本发明的第三实施例中还提供了一种充电设备。如图2、图3以及图6所示,充电设备包括:具有底板1和充电端5的充电站,以及上述实施例中任意一种引导装置。充电端5设置在第一端11所在侧,机器人8从第二端12向第一端11移动,直至与充电端5对接。

由于第二实施方式与本实施方式相互对应,因此本实施方式可与第二实施方式互相配合实施。第二实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,在第二实施方式中所能达到的技术效果在本实施方式中也同样可以实现,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第二实施方式中。

本发明的第四实施例中还提供了一种机器人系统。如图12和图13所示,机器人系统包括:机器人8、边界9、如第三实施中的一种充电设备。不同的引导装置构造成不同的充电设备,在不同的机器人8自充电系统可用不同的充电设备,边界9围绕形成用于机器人8作业的作业区,机器人8上设有一对传感器81和82。

边界9可以是实体的,典型地如墙壁、篱笆、栏杆等,边界9也可以是虚拟的,典型地如由边界9信号发生装置发出虚拟边界9信号,虚拟边界9信号通常为电磁信号或光信号,或针对设有定位装置(如GPS等),示例性地由二维或三维坐标形成的电子地图中设置的虚拟边界9。在本实施例中,边界9构造为与闭环通电导线,通电导线在通电后产生引导机器人8移动的引导磁场。

进一步的,如图14所示,充电设备设置在边界9内。

另外,如图12所示,充电设备设置在边界9上。具体的说,充电设备具有用于机器人8进出的前端侧(与第二端12位于同一侧)和与前端侧相对设置的后端侧(与第一端11位于同一侧),且充电设备中的一对引导线路2和3在前端侧(与第二端12位于同一侧)至后端侧(与第一端11位于同一侧)的方向上延伸,边界9具有第一侧边91、与第一侧边91相对设置的第二侧边92,以及连接第一侧边91和第二侧边92的第三侧边93,充电设备设置在第三侧边93上;且当机器人8在边界上向充电设备行走至第三侧边93时,机器人8的尾端83朝向第一侧边91,机器人的头端84向第二侧边92。

优选的,如图12所示,第三侧边93与第二侧边92之间设有拐角,充电设备的后端侧与该拐角之间的距离不小于1m,即充电设备的后端侧至少设有1m长的大致平直的边界线。各种实施例中的引导装置应用中,引导装置的第一功能部产生的磁场不会被第三侧边93和第二侧边92连接处拐角产生的磁场所影响。

进一步的,如图13所示,充电设备的后端侧(与第一端11位于同一侧)也可以靠近第三侧边93和第二侧边92连接处拐角设置。机器人8在进入到充电设备中后,机器人8的航向调整和移动以引导装置产生的工作磁场为基准,因此即使靠近第二侧边92,也不会影响到机器人8的正常移动和航向调整。

本发明的第五实施例中还提供了一种机器人系统的控制方法。以图14所示的机器人系统为例,充电设备位于边界9内,如图15中控制方法400包括:

步骤410,机器人8处于工作状态,当机器人8接近充电站并感应到感应装置时,判断机器人8是否需要进入充电站;

若需要进入充电站,执行步骤420,机器人进入回归状态。具体的说,回归状态即为机器人8进入以对接充电为目的地朝向充电站行走的状态,通常在回归状态时机器人8不执行例如割草的工作,可执行第二实施例中的机器人的航向调整方法,让机器人8进入至引导装置中与充电端5对接。

进一步的,步骤410判断机器人8是否需要进入充电站具体包括如下步骤:

步骤411,判断机器人8的电量是否小于或等于第一阈值;

若小于或等于第一阈值,则需要进入充电站,执行步骤420。

通过上述内容可知,由于机器人在作业中接近充电站时,可感应到感应装置,即时判断机器人是否需要进入到充电站内,让机器人无需再去寻找边界并沿边界移动,减少了机器人重复碾压边界附近的草地次数,也减少了机器人在需要进入充电站时再重新寻找边界并沿边界移动寻找充电站的时间,提高机器人的工作效率。

进一步的,机器人的电量等于或低于第二阈值时,机器人进入回归状态,其中第一阈值高于第二阈值。具体的说,第二阈值为设定的电量最低值,机器人8电量等于或低于第二阈值即电量严重不足,此时机器人8在任何状态下,即机器人8可以是停止状态,也可以是作业状态或其他状态,机器人8均需进入回归状态。机器人8需要进入回归状态,但未检测到充电站的工作磁场,控制机器人8寻找边界并沿所找到的边界移动,在机器人8沿边界运动中感应到引导装置发出的工作磁场后,按照第二实施例中航向调整方法200调节机器人8航向直至与充电站的充电端5相对接。机器人8的电量等于或低于第二阈值时,机器人8检测到充电站的工作磁场,此时让机器人按照第二实施例中航向调整方法200调节机器人8航向直至与充电站的充电端5相对接。在其他实施例中,在机器人8也可按照第二实施例中航向调整方法300调节机器人8航向直至与充电站的充电端5相对接。

进一步的,感应装置位于充电站外时,感应装置距离充电站的进出口越远,第二阈值的数值越大。感应装置可为红外传感器、GNSS、UWB、LIDAR等定位装置。

机器人具有电池包,电池包具有至少一个电芯,其中机器人的电量为电池包的电量或任意一节电芯的电量。

进一步的,感应装置为上述任一实施例的引导装置时,机器人8接近充电站的发生是基于至少一个传感器感应到的引导装置的工作磁场,即上述实施例中提及的传感器感应到的工作磁场。其中,步骤420机器人8进入回归状态具体包括如下步骤:步骤421,基于工作磁场调整机器人的航向直至与充电端相对接。在本实施方式中,对准引导机制是指机器人8根据工作磁场调整航向,使其充电口与充电端2顺利对准并相接。在其他实施方式中,对准引导机制也可以是机器人8根据充电站发出的红外线信号、超声波信号或视觉信号等调整航向,这些调整航向的具体方法均为本领域技术人员所熟知,故不再赘述。

可理解的,在其他一些实施例中,也可以是机器人上设置例如红外传感器、超声波传感器、视觉传感器等测距装置,检测充电站并判断其与充电站之间的距离,以机器人和充电站之间的距离小于或等于预设距离,作为机器人8接近充电站的发生。在其他一些实施例中,机器人上设置例如GNSS、UWB、LIDAR等定位装置,检测自身当前位置并计算得到其与充电站之间的距离,同样以机器人和充电站之间的距离小于或等于预设距离,作为机器人8接近充电站的发生。

进一步,图16所示,在步骤421基于工作磁场调整机器人的航向直至与充电端相对接之前包括:

步骤422,机器人沿朝向充电端的方向移动预设距离或预设时长。

进一步,步骤422机器人沿朝向充电端的方向移动预设距离或预设时长之后,步骤421基于工作磁场调整机器人的航向直至与充电端相对接之前还包括:

步骤423,机器人降低当前移动速度。即机器人8在先感应到无效对接区42内的工作磁场时不降低速度,而是控制机器人8移动预设距离或预设时长后,机器人8感应到的是有效对接区41中的工作磁场,控制机器人8降低当前速度。

可选的,步骤421包括机器人8的一对传感器获取的工作磁场的强度比值不等于预设磁场强度比值时,向预设轨迹方向调整机器人8。可理解的,在其他实施例中,也可通过一对传感器获取的工作磁场的差值与预设值的关系,调整机器人8的航向。

另外,在当机器人进入回归状态时,机器人降低当前移动速度。具体的说,机器人8在进入回归状态中,先感应到无效对接区42内的工作磁场时就降低当前速度。从而防止机器人8冲撞充电站的充电端5,也可机器人8提供充足的时间调整航向。

另外,在机器人8工作过程中,检测到引导装置的第一功能部产生的磁场时,机器人8可降低当前速度,在检测到磁场大于预设值时,机器人过于靠近充电站,此时机器人需要退离充电站。

进一步的,步骤410中若不小于或等于第一阈值,则执行步骤412判断机器人8的待回归时长是否小于或等于待回归时长阈值:

若小于或等于待回归时长阈值,则需要进入充电站,执行步骤420。此时机器人进充电站停靠,机器人8的工作任务完成。具体的说,机器人8可设定预设的工作时长,待回归时长阈值即当前时刻距机器人预设的回归时刻之间的时间间隔。其中,步骤420机器人8进入回归状态具体包括如下步骤:控制机器人的航向直至机器人进入充电站到达停靠位。进一步的,若不小于或等于待回归时长阈值,机器人8不需要进入充电站,执行步骤430,控制机器人8避让充电站,可继续执行原设定的工作。

另外,在其他实施例中,步骤410判断机器人8是否需要进入充电站具体包括如下步骤:

步骤510,判断机器人8的待回归时长是否小于或等于待回归时长阈值:

若小于或等于待回归时长阈值,则需要进入充电站,执行步骤420。其中,机器人进入回归状态为控制机器人进入充电站中停靠。

进一步的,若不小于或等于待回归时长阈值,则执行步骤520判断机器人的电量是否小于或等于第一阈值:

若小于或等于第一阈值,则需要进入充电站,执行步骤420。其中,机器人进入回归状态为控制机器人进入充电站中与充电端对接。

进一步的,若不小于或等于第一阈值,则机器人无需进入充电站,执行步骤530,控制所述机器人8避让充电站。

本实施例中的方法细节与第二实施例中的方法细节相配合,在此不再详述。

上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。

本发明的第六实施例涉及一种机器人,机器人上设有传感器和控制器,控制器被配置为执行如第五实施例中的控制方法。

本发明的第七实施例涉及一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行第五实施例中的控制方法。

上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。

上述各实施例中的技术细节可相互对应,为了减少重复,在不同的实施例中不再赘述。相应地,各实施例中提到的相关技术细节也可应用在其他实施例中。

以上已详细描述了本发明的较佳实施例,但应理解到,若需要,能修改实施例的方面来采用各种专利、申请和出版物的方面、特征和构思来提供另外的实施例。

考虑到上文的详细描述,能对实施例做出这些和其它变化。一般而言,在权利要求中,所用的术语不应被认为限制在说明书和权利要求中公开的具体实施例,而是应被理解为包括所有可能的实施例连同这些权利要求所享有的全部等同范围。

本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

- 一种机器人控制方法、机器人及计算机可读存储介质

- 机器人移动控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质

- 机器人跟随控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质

- 机器人控制方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质

- 机器人定向方法、系统与计算机可读存储介质

- 运送机器人系统、运送机器人的控制方法及存储有机器人控制程序的计算机可读存储介质

- 运送机器人系统、运送机器人的控制方法及存储有机器人控制程序的计算机可读存储介质