无线充电异物检测装置

文献发布时间:2023-06-19 13:29:16

技术领域

本发明涉及无线充电领域,尤其涉及无线充电中的异物检测装置。

背景技术

无线充电技术在电动汽车、AGV、机器人等充电领域具有广泛的应用前景,相比传统有线传输这种方式更加安全、便捷,发展前景可观。采用磁耦合谐振的电动汽车无线充电系统具有功率发射和功率接收两部分,其中功率发射部分的电感与电容串联或并联形成谐振回路,在接收端也组成同样谐振频率的接收回路,发射部分和接收部分之间可以通过谐振形成的强磁耦合来实现无线电能传输。

然而,当使用这项技术为电动汽车等充电时,无线充电系统可能会受到金属异物的影响,所谓的异物是指所有不属于无线充电系统但出现在车载功率接收线圈和地面功率发射线圈中间的物体,当无线充电系统能量传输区域中出现异物为金属时,无线能量传输系统的传输功率和传输效率会下降,甚至可能因传输磁场导致的涡流效应使金属异物温度急剧升高而造成安全隐患。

专利CN112505646A《基于毫米波雷达的异物遮挡判断方法及系统》提出了一种基于毫米波雷达的异物遮挡判断方法及系统,通过毫米波雷达实时探测无线充电功率发射线圈所在区域是否有异物遮挡,根据反馈的毫米波雷达回波,通过异物种类与毫米波雷达回波特征的对应关系,判断是否存在遮挡功率发射线圈所在区域的异物及相应异物的种类。然而存在于功功率射线圈的异物可能是任何种类的物体,显然不能穷举,且异物的形状、厚度和组成等特性的不同均会造成回波特征的不同,采用上述方式会出现误判或漏判异物的可能。同时,其只能检测出存在异物,但是该异物是否对无线充电产生安全影响,其无法判断。

发明内容

本发明提供一种无线充电异物检测装置,探测异物的同时能够判断异物是否对无线充电存在安全隐患,使异物检测更高效。

无线充电异物检测装置,包括处理器,还包括:检测模块,与所述处理器联通;所述检测模块至少具有:探测组件、功率组件、发射天线、接收天线和切换开关;所述发射天线与所述探测组件联通,所述接收天线通过所述切换开关在所述探测组件和所述功率组件中择一地联通;所述发射天线发射探测电磁波,所述探测电磁波在有反射物时,会被反射形成回波信号;所述接收天线与所述探测组件联通时,接收所述回波信号;所述接收天线与所述功率组件联通时,接收辐射电磁波。

优选的,所述探测电磁波的频域是30GHz-300GHz。

优选的,所述探测电磁波是线性调频的连续波,调制方式为三角波调制、锯齿波调制、正弦波调制中的至少一种。

优选的,所述探测组件包括联通的射频前端和收发单元;所述发射天线连接所述收发单元;当所述接收天线通过所述切换开关有选择地联通所述收发单元。

优选的,所述功率组件包括联通的功率计和功率传感器;当所述接收天线通过所述切换开关有选择地联通所述功率传感器。

优选的,所述发射天线和所述接收天线的工作范围至少覆盖功率发射线圈和功率接收线圈之间的区域。

本发明的无线充电异物检测装置能够检测到异物的存在,同时能够判断该异物是否对无线充电造成了安全隐患。如果没有安全隐患,即使存在异物也可以正常进行充电,不仅检测效率高,同时保证了无线充电工作的效率。

附图说明

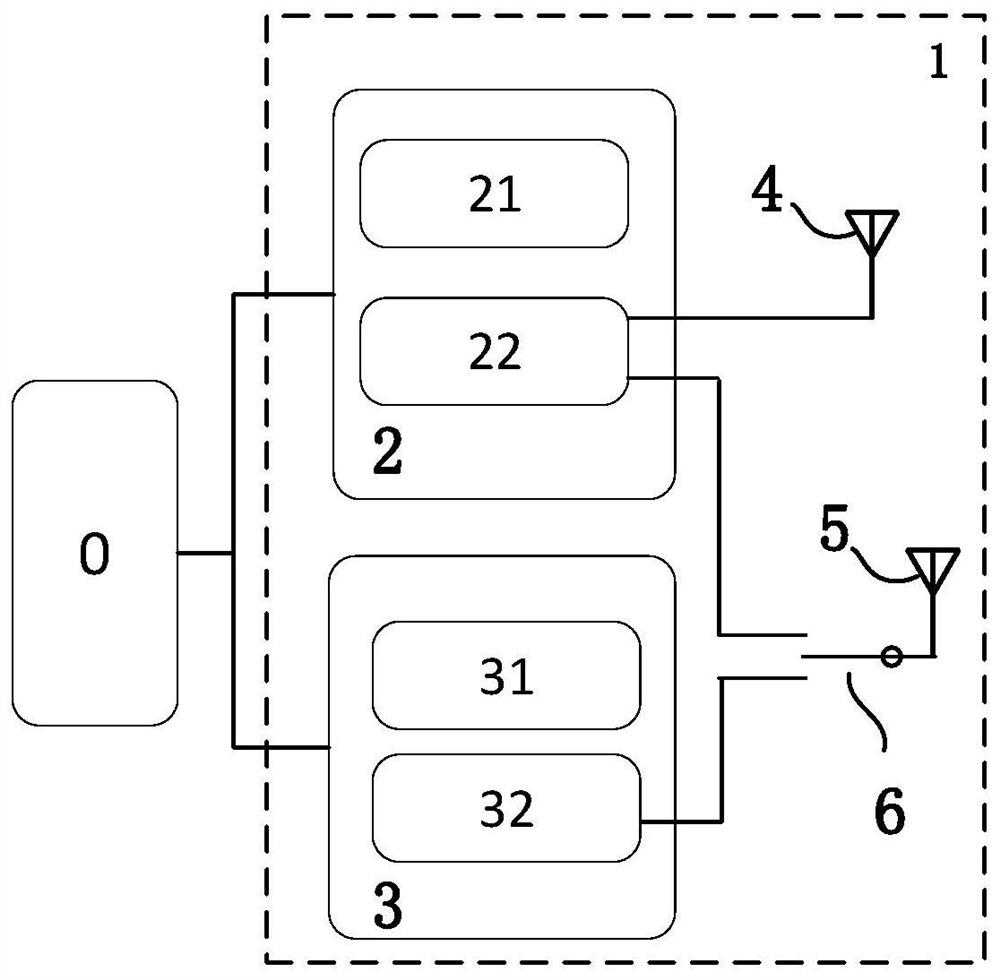

图1为无线充电异物检测装置的示意图;

图2为无线充电异物检测装置XOZ坐标系内的工作范围示意图;

图3为无线充电异物检测装置YOZ坐标系内的工作范围示意图;

图4为无线充电异物检测装置的工作流程图。

附图标记:

处理器0;检测模块1;探测组件2;功率组件3;发射天线4;接收天线5;切换开关6;射频前端21;收发单元22;功率计31;功率传感器32。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。

本发明公开一种无线充电异物检测装置,参见图1,包括处理器0和检测模块1。处理器0和检测模块1联通,可以完成信号的处理、工作流程的控制等。

上述的检测模块1至少具有:探测组件2、功率组件3、发射天线4、接收天线5和切换开关6。

探测组件2和发射天线4联通,接收天线5通过所述切换开关6在所述探测组件2和功率组件3中择一地联通。接收天线5在联通不同的组件时,具有不同的功能。

探测组件2对电信号进行调制,由发射天线4发射探测电磁波,当有反射物时,探测电磁波会被反射形成回波信号。当接收天线5联通探测组件2时,就可以接收回波信号,并发送回探测组件2,以判断探测区域内是否存在反射物。发射天线4和接收天线5的数量可以分别是一个,也可以是多个。

除了接收该回波信号外,还能接受辐射电磁波,根据普朗克定律,绝对零度以上的物质会向外辐射电磁波,接收天线5可以接收该辐射的电磁波,此时,接收天线5与功率组件3联通,会将辐射电磁波的信号发送给功率组件3,以完成后续的工作。无论接收天线5接收的区域内是否有反射物,都会有对应的辐射电磁波,例如功率发射线圈的外表面也会有辐射电磁波,因此可以被接收到。

功率组件3包括有功率计31和功率传感器32。在切换开关6的控制下,接收天线5可以和功率传感器32连接,将辐射电磁波的信号经功率传感器32接入到功率计31,而功率计31能测量在毫米波段的热辐射能量,功率计31根据接收的辐射电磁波的信号输出电压或天线温度等参数获得被测的区域内辐射能量的大小,也就是或得对应的辐射值,而辐射电磁波与被测区域的温度相关。

关于上述辐射电磁波,需要注意,根据普朗克定律,绝对零度以上的物质会向外辐射电磁波,其总辐射能量主要由三部分组成,即自身的辐射、对环境噪声的反射和背景噪声的透射,其与物体的反射率、透射率和吸收率相关,而处于热平衡的物体发射率等于吸收率。

上述切换开关6可以是按时切换的,一般是先联通探测组件2,探测工作区域是否有异物,再联通功率组件3,探测工作区域内的辐射电磁波。工作区域一般是无线充电系统中,功率发射线圈和功率接收线圈之间的区域。

探测组件2发射的电磁波频域优选的是30GHz-300GHz,一般是线性调频的连续波,调制方式为三角波调制、锯齿波调制、正弦波调制中的至少一种。三角波调制时频率由起始频率开始线性调频上升至最高的频率,再由最高频率重新调频下降至起始频率,使信号频域波形表现为一组中心对称的三角形结构。

探测组件2包括联通的射频前端21和收发单元22;发射天线4连接所述收发单元22;当接收天线5通过切换开关6联通探测组件2时,即联通到收发单元22。当然还会包括电源,为全部用电设备供电。

下面展开说明。射频前端21内包括了射频发射前端(下面简称发射前端)和射频接收前端(下面简称接收前端),其中发射前端主要负责对射频信号(也就是电磁波信号)的调制、上变频、滤波、放大并送给发射天线4,上变频是将低频信号向上变频到高频频段,通过发射天线发4射出去;而接收前端则负责将接收天线5所接收的回波信号进行低噪声放大、滤波、下变频、解调并将解调后的信号传送给处理器0,下变频是将接收天线5接收到的高频信号向下变频至低频频段,送往处理器0。简单来说,射频前端21可以理解为一个对电磁波进行处理的单元。收发单元22可以理解为是发射天线4和接收天线5的容纳装置,也就是发射天线4和接收天线5固定安装在收发单元22内。

在检测模块1配置时,其工作范围(探测范围)要能覆盖功率发射线圈和功率接收线圈之间的区域。为了方便下文的说明,参见图2、图3,我们以XYZ三个坐标来限定空间区域,在功率发射线圈和功率接收线圈的垂直距离上,作为Y轴,在功率发射线圈所在面,横向为X轴,纵向为Z轴。以电动汽车无线充电为例,X轴为车辆的横向方向,Y轴为车辆的高度方向,Z轴为车辆的前后方向。发射的探测电磁波在俯仰面内与方位面内的空间范围扫描,俯仰面为YOZ坐标系内平面,方位面是XOZ坐标系内平面。其中XOZ坐标系内包括了a点到b点。这里的俯仰面和方位面是以天线工作为基础确立的,而非机械视图的确立方式。

如图所示,在方位面内以β为探测角的工作范围要覆盖功率发射线圈,俯仰面内检测模块1发射的探测电磁波的入射角度要满足角度范围θ1至θ2。一般情况下一个检测模块1无法覆盖发射线圈表面,检测模块1内可以配置多个发射天线4和接收天线5,或者在多个方向配置多个检测模块1。

检测模块1通过发射天线4向外发射探测电磁波,当遇到一个障碍物目标物体(反射物)时将被反射回来。接收天线5接收被工作范围内的反射物反射回来的回波信号。回波信号与探测电磁波的波形一致,但在时间上有一延迟,根据延时大小可以计算出检测模块1与反射物的距离。

结合图2和图3,探测电磁波的信号以OZ为轴,从a点到b点对发射线圈表面进行扫描,处理器0记录所发射的探测电磁波的俯仰角和方位角作为目标的位置信息,接收回波信号后,计算得到空间范围内各位置点与检测模块1之间的距离。当工作范围内没有反射物时,探测电磁波会被功率发射线圈的表面反射,因此通过回波信号,能够确定检测模块1与功率发射线圈表面各点之间的距离,该距离可以称为基准距离。处理器0将各位置点的基准距离集合成为基准数据集。

当功率发射线圈和功率接收线圈之间出现反射物时,回波信号反应的是检测模块1与反射物之间的距离,该距离小于检测模块1与功率发射线圈表面的距离。当发现检测到某个位置的距离小于基准距离时,可以判断在该位置点有异物出现。将出现反射物的所有位置点连线可以获得整个异物的“图像”,而其中每一个位置点相当于异物图像的“像素”,根据异物的成像数据可以获取大小、尺寸和高度及在发射线圈上的位置等信息。

以上对于反射物的判断,基于接收天线5与探测组件联通实现的。

我们认为所有不属于无线充电系统但出现在功率接收线圈和功率发射线圈之间的物体都属于异物,而非金属物体在发射线圈区域出现的情况比较常见,一般不影响无线充电过程。如何判断该反射物是不是金属材质,是否影响无线充电的安全,就需要接收天线5和功率组件3联通,通过辐射电磁波来进一步判断。其原理上文已经说明,即根据普朗克定律绝对零度以上的物质会向外辐射电磁波。利用接收天线5接收毫米波段的辐射电磁波的信号(简称辐射信号),将辐射信号经功率传感器32接入到功率计31获得被测的目标辐射能量的大小。

下面以电动汽车无线充电为例,进行具体示例的说明。

无线充电系统在启动充电前首先会先进入初始化状态,开始充电前的检查,首先启动本申请的无线充电异物检测装置,检测是否存在异物(也就是反射物)。参见图4,包括步骤S1:检测工作区域是否存在异物,否则进入步骤S11,是则进入步骤S12。在步骤S1中,切换开关6将接收天线5切换至与探测组件2联通。发射天线4发射毫米级别的探测电磁波,扫描功率发射线圈的各个位置点,根据回波信号测得的距离与基准数据集的比较,确定是否存在异物。

步骤S11为:测量并记录工作区域内的初始辐射功率值M11,启动无线充电功率传输;也就是没有异物,仅记录了工作区域内功率发射线圈表面的初始辐射功率值。

步骤S12为:测量并记录工作区域内无异物处的初始辐射功率值M12和工作区域内有异物处的初始辐射功率值N12,启动无线充电功率传输;也就是则将接收天线5切换到和功率组件3联通,通过接收天线5测量功率发射线圈表面的没有异物的区域和出现异物的区域的辐射电磁波的辐射功率值,一般可以在这些区域测量并标记若干个位置点,取其平均值。

如有多个异物区域可以将其它区域分别记为第二异物区、第三异物区等等,将其辐射功率值依次记作N

从上述步骤S11和步骤S12可以知晓,无论是否发现异物都会进入后续的无线充电动作。下面的步骤基本是处于无线充电的状态中进行的。

步骤S2在步骤S11之后,步骤S2为:检测工作区域是否存在新增的异物,是则进入步骤S21,否则进入步骤S3;即在无线充电过程中,检测模块1持续探测功率发射线圈表面。

步骤S21分为步骤S211和步骤S212,步骤S211为:测量并记录工作区域内新增的异物处的初始辐射功率值O211;然后进入步骤S212:测量并记录工作区域内无异物处的新辐射功率值M212和工作区域内新增的异物处的新辐射功率值O212;

步骤S3为:继续无线充电,且重复步骤S2;

步骤S4在步骤S212之后,步骤S4为:比较辐射功率值差值之差是否超过设定值——将新增异物处的新辐射功率值O212和初始辐射功率值O211的差值与无异物处的新辐射功率值M212和初始辐射功率值M11的差值进行比较,判断这两个差值之差是否超过设定值,即[(O212-O211)-(M212-M11)]是否超过设定值,是则停止无线充电或降低无线充电功率,否则进入步骤S3。

步骤S5在步骤S12之后,步骤S5为:检测工作区域是否存在新增的异物,是则进入步骤S51,否则进入步骤S6;该检测可以和步骤S1中检测到的异物进行比对,从而区分出新增的异物和原有的异物(原有的异物即为步骤S1中检测出的异物)。

步骤S51分为步骤S511和步骤S512,步骤S511为:测量并记录工作区域内新增的异物的初始辐射功率值O511,以及无异物处的中间辐射功率值X511;然后进入步骤S512:测量并记录工作区域内无异物处的新辐射功率值M512、工作区域内新增的异物处的新辐射功率值O512、以及工作区域内原有异物处的新辐射功率值N512;

步骤S6为:测量并记录工作区域内无异物处的新辐射功率值M6和工作区域内有异物处的新辐射功率值N6;

步骤S7在步骤S6和步骤S512之后,步骤S7为:比较辐射功率值差值之差是否超过设定值——将有异物处的新辐射功率值N6和有异物处的初始辐射值N12的差值与无异物处的新辐射功率值M6和无异物处的初始辐射功率值M12差值进行比较,判断这两个差值之差是否超过设定值;

将工作区域内新增的异物处的新辐射功率值O512和工作区域内新增的异物的初始辐射功率值O511的差值与工作区域内无异物处的新辐射功率值M512和无异物处中间辐射功率值X511差值进行比较,判断这两个差值之差是否超过设定值;

工作区域内原有异物处的新辐射功率值N512和有异物处的初始辐射功率值N12的差值与无异物处的新辐射功率值M512和无异物处的初始辐射功率值M12差值进行比较,判断这两个差值之差是否超过设定值。即,判断:[(N6-N12)-(M6-M12)]及[(O512-O511)-(M512-X511)]、[(N512-N12)-(M512-M12)]其中之一是否超过设定值,是则停止无线充电或降低无线充电功率,否则进入步骤S8。

步骤S8为:继续无线充电,且重复步骤S5。

一般非金属异物与功率发射线圈表面的材质不同,在相同的温度情况下因反射率不同,辐射差值会有所差异,但差异值较小会在设定值范围内。而常温下金属物质在毫米波段的反射率接近于1。在和非金属物质相同的温度下,金属物品辐射温度低(即较冷)。特别在室外环境下,金属主要反射天空的辐射温度,与非金属的辐射温度有明显的差别。而金属物质的反射率会随温度的升高而增加,金属物质会在磁场环境下会因涡流效应而导致热量和温度的快速上升,并出现辐射差值之差超过设定值情况。

在无线充电开始工作后,功率发射线圈会因电流上升而发热,并透过外壳使功率发射线圈表面产生温升,发射线圈表面因热量上升而使向外辐射功率值就会增加。无论是在无线充电前已经存在的异物还是充电过程中新增的异物,如果是金属材质,在无线充电过程中同样会有升温,从而使辐射功率值增加。需要注意,辐射功率值与温度有关系,即使是不同材料,温度变化反应到辐射值具有相同趋势的变化规律。

上述叙述中,基本会提及到使用两个差值进行比较,将无异物处的辐射变化值作为基准,即上文提到的(M212-M11)、(M6-M12)、(M512-X511)(M512-M12)。无异物处的差值反应了功率发射线圈正常的温度变化,比如发生温升,从环境温度30℃升到了60℃左右(温度差值30℃),或者再加上环境温度的变化。而有异物处的差值反应了异物的温升,如果是非金属的异物,那和发射线圈的辐射值变化规律应该相似,比如从30℃升到了62℃(温度差值32℃),那么这个温度差值对应的辐射值变化虽然可能会与无异物处的差值不一样,但差值之差(对应2℃的辐射值变化)应该在设定值范围内。而如果是金属异物,温度会快速上升,比如上升到了80℃(温度差值50℃),那么这个差值就比无异物处的差值会高很多,差值之差(对应20℃的辐射值变化)会超过设定值。

通过比较辐射值的变化来实现对异物是否影响无线充电工作,因为辐射值与温度是相关的,使用发射天线和接收天线本身就能完成对辐射值的测量,从而不用添加额外的设备,不用使用温度传感器,可以降低设备成本,解决一般为金属材质的温度传感器无法在磁场环境中正常工作的问题。

在一些情况中,例如金属异物尺寸较小等情况,异物是金属和非金属可以共存的,其对应的差值(也就是差值之差)可能没有到需要停止无线充电的地步,则可以继续工作。

如通过上述方法发现有异物区辐射差值超过设定限值时,信号处理单元向无线充电系统的总控制器上报故障,总控制器可选择立即停止充电并启动报警模块,并在终端上显示异物的位置等信息;总控制器也可以选择降低无线充电输出功率继续充电,如降低输出功率后辐射差值之差仍超过设定限值,则无线充电系统停止充电并启动报警等操作。如果报警状态被用户确认,金属异物被清理,可以重新进入到初始化状态,并启动异物检测的过程,进而恢复进入到正常充电状态。如在充电过程中未发现异物,或发现了异物但辐射功率差值之差未超过设定限值,无线充电系统输出功率继续充电,无线充电异物检测装置持续检测,直至充电过程结束。

本申请根据异物的辐射功率值,判断对应的温升,由于仅金属物体会因快速温升造成风险,这种设计减少了误报的可能性。对于充电过程中进入到功率发射区域的异物,也能及时发现和排除,在保障系统的安全性的前提下提高了无线充电系统使用体验。

本申请的检测模块1分布于接收线圈四周,可以集成在接收线圈内部,也可以独立安装在接收线圈周边,在一些实施例中,检测模块也可以安装在发射线圈的周边。

以上依据图式所示的实施例详细说明了本发明的构造、特征及作用效果,以上所述仅为本发明的较佳实施例,但本发明不以图面所示限定实施范围,凡是依照本发明的构想所作的改变,或修改为等同变化的等效实施例,仍未超出说明书与图示所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围内。

- 一种异物检测方法、异物检测装置、无线充电基座

- 一种无线充电异物检测装置及异物检测方法