防振单元安装构造

文献发布时间:2023-06-19 09:32:16

技术领域

本申请发明涉及防振单元安装构造。

背景技术

以往以来,已知有如下结构:在将驱动源(例如,发动机、马达等)和变速箱等组合成一体的动力单元向车架安装时,在动力单元与车架之间夹设支架装置。支架装置抑制由于驱动源自身的驱动产生的振动、由于行驶时的来自路面的振动输入而产生的驱动源的振动向车架传递。

例如在日本国特开昭61-136032号公报中公开了如下支架装置:在液封支架内部具备分隔构件,通过根据从动力单元输入的振动而控制分隔构件的开闭,从而进行低频和中高频的振动衰减。

发明内容

对于在日本国特开昭61-136032号公报中公开的液封支架装置,为了有效地使从低频到中高频的大范围的振动衰减,需要精密的调谐等。因此,难以在实现了简单的结构、低成本化的基础上,使宽度广的频带的振动衰减。

本发明的方案提供能够在实现了简单的结构、低成本化的基础上,使宽度广的频带的振动衰减的防振单元安装构造。

本发明的第一方案的防振单元安装构造具备:振动吸收部,其具有第一弹性构件,该第一弹性构件连接于振动产生部和振动接受部中的任一方的构件,能够在第一方向上弹性变形;和第二弹性构件,其支承所述振动吸收部,并且连接于所述振动产生部和所述振动接受部中的另一方的构件,所述第二弹性构件具备至少在与所述第一方向交叉的第二方向上从所述振动吸收部向两侧伸出而支承于所述另一方的构件的可动部,所述第二弹性构件构成为弹性模量与所述第一弹性构件不同,并且能够在所述第一方向上弹性变形,所述振动接受部具备限制构件,该限制构件与所述振动吸收部和所述第二弹性构件中的至少任一方接触,限制所述第二弹性构件向所述第一方向的位移。

本发明的第二方案是在上述第一方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述另一方的构件具备支承所述可动部的腿部,所述限制构件具备伸出对置部,该伸出对置部相对于所述可动部中的从所述腿部朝向所述振动吸收部伸出的部分在所述第一方向上对置,限制所述可动部的位移。

本发明的第三方案是在上述第二方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述伸出对置部相对于所述可动部中的从所述腿部朝向所述振动吸收部伸出的部分在所述第二方向的整体范围内对置。

本发明的第四方案是在上述第二或第三方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述另一方的构件具备架设在所述腿部中的在所述第二方向上对置的部分彼此之间的桥部,在所述桥部中的从所述第一方向观察而与所述振动吸收部和所述一方的构件中的至少任一方重合的部分配设有鼓出部,该鼓出部向所述第一方向鼓出,并且与所述振动吸收部和所述一方的构件中的至少任一方接触而限制所述第一弹性构件向所述第一方向的位移。

本发明的第五方案是在上述第二~第四方案中的任一方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述限制构件具备在与所述腿部之间夹着所述可动部的夹持部,在所述夹持部和所述可动部中的至少一方设置有在所述伸出对置部与所述可动部之间形成所述第一方向的间隙的间隔部。

本发明的第六方案是在上述第一~第五方案中的任一方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述第二弹性构件具备:座部,其向所述第一方向的一方开口,并且保持所述振动吸收部;和卡合部,其从所述座部的开口缘向内侧伸出,相对于所述振动吸收部而从所述第一方向的一方卡合。

本发明的第七方案是在上述第一~第六方案中的任一方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述限制构件具备在所述第一方向上跨过所述第一弹性构件的拱门部,所述拱门部在所述第一方向上与所述第一弹性构件对置,限制所述第一弹性构件的位移。

本发明的第八方案是在上述第一~第七方案中的任一方案的防振单元安装构造中,也可以是,所述限制构件以树脂材料形成,所述限制构件具备通过冲压加工而相比其他部分被压缩了的压缩部。

根据上述第一方案,例如通过对于由振动产生部产生的振动而第一弹性构件及第二弹性构件进行弹性变形,从而能够使振动衰减。由此,能够抑制振动向振动接受部传递。

尤其是,在第一方案中,通过使第一弹性构件和第二弹性构件的弹性模量不同,从而能够使各弹性构件的共振频率不同,能够有效地使分别不同的频率区域的振动衰减。在该情况下,例如能够通过第一弹性构件和第二弹性构件中的弹性模量低的弹性构件来使低频区域的振动衰减,能够通过弹性模量高的弹性构件使中高频区域的振动衰减。

而且,在第一方案中,通过在第二弹性构件相对于另一方的构件与振动吸收部一起进行弹性位移时,振动吸收部和第二弹性构件中的至少任一方与限制构件接触,从而能够限制第二弹性构件向第一方向的位移。由此,能够抑制在输入了过大的振动时第二弹性构件发生破损。

根据上述第二方案,若第二弹性构件的可动部中的从腿部朝向振动吸收部伸出的部分在第一方向上位移,则与限制构件的伸出对置部接触,所以能够抑制可动部的变形。尤其是,通过伸出对置部与可动部自身直接接触,从而能够使可动部的振动稳定。

根据上述第三方案,伸出对置部相对于可动部中的从腿部朝向振动吸收部伸出的部分在整体范围内对置,所以限制构件(伸出对置部)和第二弹性构件(可动部)的接触面积变得更广,所以能够更加稳定地限制可动部的变形。

根据上述第四方案,通过振动吸收部和一方的构件中的至少任一方与鼓出部接触,能够抑制第一弹性构件向第一方向的位移。由此,能够抑制由于从振动产生部输入的过大的振动而振动吸收部、第二弹性构件变形。因此,能够抑制在可动部中的从腿部朝向振动吸收部伸出的部分产生的应力集中。

而且,通过使桥部中的一部分作为鼓出部而鼓出,从而与使桥部整体鼓出的情况相比,能够实现振动接受部的小型化、轻量化。

根据上述第五方案,通过利用间隔部在伸出对置部与可动部之间主动地形成间隙,从而可动部变得容易以夹持部为支点而在第一方向上振动。由此,能够有效地抑制振动。

根据上述第六方案,座部向第一方向的一侧开口,所以变得容易使振动吸收部的重心位于比可动部靠第一方向的另一侧。由此,能够在稳定地保持振动吸收部的基础上,容易地使可动部的振动稳定。

而且,振动吸收部卡合于卡合部,所以能够振动吸收部抑制相对于座部的偏移、脱落,能够稳定地保持振动吸收部。

根据上述第七方案,在由于振动而第一弹性构件发生了位移时,振动吸收部与拱门部抵接,从而能够抑制振动产生部的第一方向的位移。

根据上述第八方案,压缩部通过将树脂材料压缩而形成,所以压缩了的部分的树脂的密度变高,限制构件的强度增加。由此,在振动吸收部和第二弹性构件中的至少任一方与限制构件接触了的情况下,变得容易抑制限制构件的破损等。

附图说明

图1是本发明的一实施方式的防振单元安装构造的分解立体图。

图2是从第三方向的一侧观察实施方式的防振单元安装构造的侧视图。

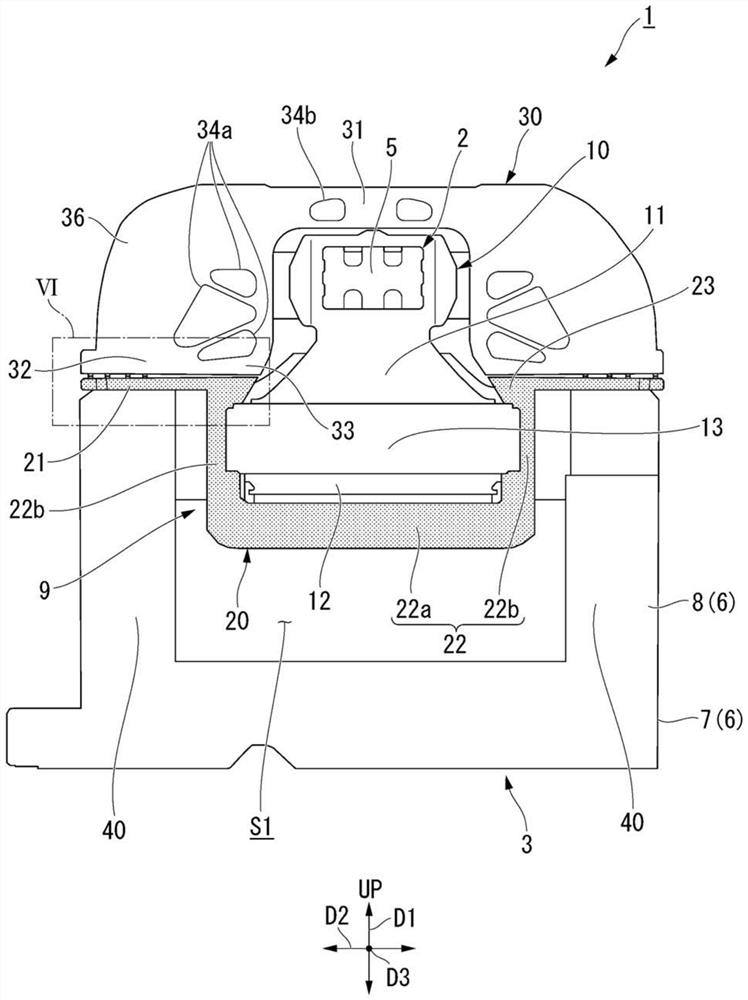

图3是与图1的III-III线对应的放大剖视图。

图4是从第三方向的另一侧观察实施方式的防振单元安装构造的侧视图。

图5是将实施方式的限制构件取下了的状态下的防振单元安装构造的放大立体图。

图6是图2的VI部放大图。

具体实施方式

以下,一边参照附图一边对本发明的一实施方式的防振单元安装构造1进行说明。

以下,以上下方向为第一方向D1(箭头UP是上方)进行说明。

另外,在从第一方向D1观察的俯视下,将互相正交的方向分别设为第二方向D2及第三方向D3。除此之外,对于前后上下左右等的朝向,若无特殊记载,则设为与车辆的朝向相同。需要说明的是,在以下的说明中,例如“平行”、“正交”、“交叉”、“中心”、“同轴”等相对的或绝对的配置、表达设为不仅严格地表示那样的配置,也表示具有公差、可得到相同功能的程度的角度、距离而相对地位移的状态。

[低频振动]

所谓低频振动,是具有约0~80Hz的频率的振动。例如,在怠速时、低速行驶时等产生的振动符合低频振动。

[中高频振动]

所谓中高频振动,是中频振动及高频振动。

中频振动是指具有200~500Hz的频率的振动,例如踏板振动等是符合的。

高频振动是指具有500~10kHz的频率的振动,例如因加速发动机音、齿轮音等产生的振动是符合的。

[防振单元安装构造]

图1是防振单元安装构造1的分解立体图。图2是从第三方向D3的一侧观察防振单元安装构造1的侧视图。

如图1、图2所示,本实施方式的防振单元安装构造1搭载于车辆,用于将由振动产生部2产生的振动吸收、使其衰减。本实施方式的防振单元安装构造1具备振动产生部(一方的构件)2、振动接受部(另一方的构件)3以及防振单元9。

<振动产生部>

如图2所示,振动产生部2收纳于在车辆前部划分形成的动力单元室(例如,发动机室、马达室等)。振动产生部2例如具备动力单元(未图示)和支承托架5。

动力单元是发动机、马达等驱动源和变速箱等收纳于壳体而得到的结构。通过由动力单元产生的驱动力向车轮传递,从而车辆行驶。

支承托架5从壳体的下部向第二方向D2突出。需要说明的是,对于壳体处的支承托架5的位置、数量等,能够进行适当变更。

<振动接受部>

如图1、图2所示,振动接受部3主要是车架。振动接受部3例如至少具备副框架6和限制构件30。

副框架6经由上述的防振单元9而支承振动产生部2。副框架6相对于以左右一对配置于车身的前侧框架(未图示)而从下方安装。具体而言,副框架6具备在前侧框架间架设的框架主体7和从框架主体7向上方突出的支架支承部8。

图3是与图1的III-III线对应的放大剖视图。

图4是从第三方向D3的另一侧观察防振单元安装构造1的侧视图。

如图1~图4所示,支架支承部8具备一对腿部40、桥部41以及鼓出部42。

一对腿部40从在框架主体7中在第二方向D2上对置的位置向上方突出。彼此对置的腿部40彼此之间构成振动允许空间S1。

在本实施方式中,振动允许空间S1向上方及第三方向D3的两侧开口。但是,腿部40是振动允许空间S1至少向上方开口的结构即可,能够适当进行变更。在该情况下,腿部40不限于一对,例如也可以是筒状等。

如图1、图4所示,桥部41在一对腿部40的上端部中的第三方向D3上的另一侧端部彼此间架设。

鼓出部42从桥部41中的第二方向D2的中央部向上方鼓出。鼓出部42在从第三方向D3观察的主视下形成为梯形形状。具体而言,鼓出部42随着趋向上方而第二方向D2上的宽度逐渐缩小。但是,鼓出部42中的第二方向D2上的宽度也可以在整体范围内是一样的。在本实施方式中,鼓出部42的上端面成为与第一方向D1正交的平坦面。需要说明的是,对于限制构件30的详情,见后述。

<防振单元>

如图2所示,防振单元9具备振动吸收部10和支架保持部(第二弹性构件)20。

<振动吸收部>

振动吸收部10例如是液封式的支架构件。具体而言,振动吸收部10是例如由弹性体(第一弹性构件)11、与隔板12划分形成的空间被分隔构件(未图示)分隔成主液室及副液室的结构。振动吸收部10中,弹性体11、隔板12及分隔构件通过组装构件13而在第一方向D1上排列的状态下组装成一体。

弹性体11形成为从组装构件13随着趋向上方而逐渐缩径的锥形状。在弹性体11的上端部支承有上述的支承托架5。

在分隔构件形成有使主液室和副液室间连通的节流流路。

振动吸收部10通过例如根据由振动产生部2产生的振动而弹性体11、隔板12进行弹性变形或者通过节流流路而液体在主液室和副液室间来往,从而使振动衰减。本实施方式的振动吸收部10主要以能够使低频振动衰减的方式(以共振频率包含于低频的频带的方式)设定了弹性体11的弹性模量等。

<支架保持部>

支架保持部20支承振动吸收部10,并且连接于振动接受部3。支架保持部20在从第三方向D3观察的主视下呈向上方开口的帽形状。具体而言,支架保持部20具备可动部21、座部22以及卡合部23。本实施方式的支架保持部20通过被玻璃、碳等纤维强化了的包含脂肪族骨架的聚酰胺树脂材料(尼龙66、尼龙6、芳香族尼龙)一体地形成。但是,支架保持部20也可以通过金属材料等而一体地形成。

可动部21分别支承于各腿部40的上端面。各可动部21的前端部从各腿部40朝向彼此对置的方向(以下,称作第二方向D2的内侧。)以悬臂的方式延伸。各可动部21构成为能够在第一方向D1上弹性变形。本实施方式的支架保持部20(可动部21)主要以能够使中高频振动衰减的方式(以共振频率包含于中高频的频带的方式)设定了弹性模量等。在本实施方式中,支架保持部20(可动部21)的弹性模量与上述的弹性体11的弹性模量相比变高。因此,可动部21的共振频率与弹性体11的共振频率相比变高。

图5是将限制构件30取下了的状态下的防振单元安装构造1的放大立体图。

如图5所示,可动部21的基端部(第二方向D2的外侧端部)与腿部40的上端面在俯视下重合。在可动部21的基端部,形成有将可动部21在第一方向D1上贯通的贯通孔21a。贯通孔21a形成为比形成于腿部40的安装孔8a直径大。在可动部21的基端部,在位于贯通孔21a的周围的部分,形成有朝向上方突出的突起部(间隔部)21b。突起部21b在可动部21中,以包围贯通孔21a的方式隔开间隔而形成有多个。但是,突起部21b也可以以包围贯通孔21a的方式连续地形成。

如图2所示,座部22在各可动部21的前端部(第二方向D2的内侧端部)彼此之间架设。座部22在主视下形成为向上方开口的U字状。具体而言,座部22具备底壁部22a和从底壁部22a中的第二方向D2的两端部向上方延伸的侧壁部22b。

侧壁部22b中的位于第二方向D2的一侧的侧壁部22b的上端部与位于第二方向D2的一侧的可动部21的前端部连接。侧壁部22b中的位于第二方向D2的另一侧的侧壁部22b的上端部与位于第二方向D2的另一侧的可动部21的前端部连接。

在座部22的内侧保持有上述的振动吸收部10。具体而言,在座部22的内侧嵌合有振动吸收部10的组装构件13。由此,振动吸收部10以弹性体11从座部22的开口面向上方突出的状态保持于座部22。本实施方式的振动吸收部10通过下部配置于振动允许空间S1内,从而重心能够优选地位于比可动部21靠下方处。另外,在第二方向D2上,振动吸收部10的重心能够优选地位于各可动部21的固定点(上述的贯通孔21a)彼此之间的中间部分。而且,在第三方向D3上,振动吸收部10的重心能够优选地位于腿部40中的第三方向D3上的宽度范围内。需要说明的是,本实施方式的座部22中,对于第三方向D3的两侧开口的结构进行了说明,但是不限定于该结构。座部22只要是能够保持振动吸收部10的形状即可,能够适当变更。

卡合部23从座部22的开口缘(侧壁部22b的上端缘)向第二方向D2的内侧突出。卡合部23的下表面从上方卡合于振动吸收部10中的组装构件13的上端缘。卡合部23限制振动吸收部10相对于座部22的上方移动。在本实施方式中,卡合部23的第二方向D2的内侧端面形成为从下方随着趋向上方而朝向第二方向D2的内侧延伸的倾斜面。需要说明的是,在本实施方式中,卡合部23的上表面位于与可动部21的上表面同一平面上。但是,卡合部23也可以相对于可动部21而位于上方或下方。

<限制构件>

限制构件30设置于振动接受部3中的支架支承部8的上方。限制构件30具备夹持部32、伸出对置部33、拱门部31以及压缩部34。

限制构件30在从第三方向D3观察的主视下,以在下方开口的U字状形成。本实施方式的限制构件30由尼龙66、PLASTRON等树脂材料形成。

如图1、图2所示,夹持部32分别配置于各可动部21的上方,在与腿部40之间分别在第一方向D1上夹持各可动部21。在夹持部32中的与可动部21的贯通孔21a在俯视下重合的位置,形成有将夹持部32在第一方向D1上贯通的贯通孔35。如图6所示,在夹持部32的下表面形成有朝向下方突出的突起部(间隔部)32a。突起部32a在夹持部32的下表面以包围贯通孔35的方式隔开间隔而形成有多个。本实施方式的突起部32a与上述的可动部21的突起部21b在俯视下重合。

夹持部32经由嵌合于贯通孔21a、35的接合构件50而连接于可动部21。接合构件50形成为以第一方向D1为轴向的筒状。如图1及图5所示,夹持部32、可动部21及腿部40通过从上方贯穿接合构件50的紧固连结构件60在腿部40的安装孔8a被紧固连结等,从而以夹持部32、可动部21及腿部40的顺序被固定。此时,夹持部32及可动部21在使突起部21b、32a彼此对接的状态下对置。因此,在夹持部32的下表面与可动部21的上表面之间,在第一方向D1上具有间隙S2。即,突起部21b、32a作为用于在夹持部32的下表面与可动部21的上表面之间形成间隙S2的间隔部发挥功能。需要说明的是,支架支承部8、支架保持部20及限制构件30的组装方法能够适当变更。

伸出对置部33从夹持部32向第二方向D2的内侧伸出。伸出对置部33相对于可动部21的前端部(从腿部40向第二方向D2的内侧(振动吸收部10侧)伸出的部分)在第一方向D1上对置。在本实施方式中,伸出对置部33相对于可动部21的前端部在第二方向D2及第三方向D3的整体上对置。但是,伸出对置部33只要与可动部21的前端部中的至少一部分对置即可。

伸出对置部33的下表面位于与夹持部32的下表面同一平面上。因此,上述的间隙S2在夹持部32及伸出对置部33与可动部21的上表面之间的范围内形成。伸出对置部33在可动部21发生了弹性变形时,通过可动部21从下方接近或抵接,从而限制可动部21的位移。需要说明的是,上述的间隔部只要是形成间隙S2的间隔部即可,也可以在可动部21及夹持部32中的任一方设置有突起部21b、32a。另外,也可以在可动部21及夹持部32夹设分体的间隔部。

拱门部31架设有一对伸出对置部33。具体而言,拱门部31具备从各伸出对置部33向上方延伸的上方延伸部31a、在上方延伸部31a的上端部彼此间架设的侧方延伸部31b以及肋部37。

上方延伸部31a的上端部位于比振动吸收部10(弹性体11)的上端部靠上方处。在上方延伸部31a中的第三方向D3的两端部,形成有侧壁部36。

侧方延伸部31b在第二方向D2上在振动吸收部10的上方跨过。即,侧方延伸部31b在弹性体11的上方,相对于弹性体11而在第一方向D1上对置。侧方延伸部31b通过振动吸收部10从下方接近或抵接,从而限制振动吸收部10向第一方向D1的位移。需要说明的是,侧方延伸部31b也可以是相对于支承托架5在第一方向D1上对置的结构。

肋部37通过在侧方延伸部31b的上表面开口的凹部而划分形成。肋部37在第二方向D2上延伸,并且在第三方向D3上等间隔地形成有多个(例如3根)。肋部37例如在限制构件30的成形时通过注塑成形而一起形成。

压缩部34a、34b例如是形成于上方延伸部31a的第一压缩部34a及形成于侧方延伸部31b的第二压缩部34b。各压缩部34a、34b是在限制构件30的成形后通过冲压加工等被进行了后加工而成的,向第三方向D3的另一侧凹陷。

第一压缩部34a通过在主视下形成为三角形形状的凹部在第一方向D1上排列而构成。第一压缩部34a形成于各上方延伸部31a中相对于经过限制构件30的第二方向D2的中心且在第一方向D1上延伸的假想线成为线对称的位置。在第一方向D1上,第一压缩部34a形成于上方延伸部31a中的位于比弹性体11的上端缘靠下方的部分。但是,第一压缩部34a的位置、形状等能够适当变更。

第二压缩部34b形成于侧方延伸部31b中的与弹性体11的上端部在第一方向D1上对置的部分。在本实施方式中,第二压缩部34b通过主视下长圆形状的凹部在第二方向D2上排列而构成。

[作用]

接着,对于上述的防振单元安装构造1的作用进行说明。

在以下的说明中,对于在低频振动进行了作用的情况下、高频振动进行了作用的情况下及输入了过大的振动的情况下的作用进行说明。

在怠速时、低速行驶时等,由振动产生部2产生的低频振动经由支承托架5而向防振单元9输入。在本实施方式中,防振单元9中的振动吸收部10(弹性体11)以共振频率包含于低频的频带的方式设定了弹性模量。因此,根据低频振动而弹性体11、隔板12进行弹性变形,或者经过节流流路而液体在主液室和副液室间来往。由此,低频振动被衰减。

另一方面,防振单元9中的支架保持部20以共振频率包含于中高频的频带的方式设定了弹性模量。因此,在通常行驶时等,对于由振动产生部2产生的中高频振动,支架保持部20进行共振。具体而言,通过可动部21在第一方向D1上弹性变形,从而防振单元9(振动吸收部10及支架保持部20)与振动产生部2一起在第一方向D1上位移。此时,通过振动产生部2、振动吸收部10成为质量(mass)而可动部21进行弹性变形,从而中高频振动被衰减。

在此,在对防振单元安装构造1输入了过大的振动的情况下,可动部21在第一方向D1上大幅地挠曲变形。此时,可动部21从下方与伸出对置部33的下表面抵接,或者弹性体11从下方与侧方延伸部31b抵接。由此,可动部21的变形被限制于规定范围内。

[效果]

这样,在本实施方式中,设为了具备保持振动吸收部10并且在第一方向D1上能够进行弹性变形的支架保持部20的结构。

根据该结构,通过对于由振动产生部2产生的振动而振动吸收部10(弹性体11)及支架保持部20进行弹性变形,从而能够使振动衰减。由此,能够抑制振动向振动接受部3传播。

尤其是,在本实施方式中,设为了弹性体11和支架保持部20(可动部21)的弹性模量不同的结构。

根据该结构,能够使弹性体11和可动部21的共振频率不同,能够有效地使分别不同的频带的振动衰减。在该情况下,能够通过弹性体11的弹性变形而使低频区域的振动衰减,能够通过可动部21的弹性变形来使中高频区域的振动衰减。

而且,在本实施方式中,振动接受部3设为了具备与振动吸收部10和支架保持部20中的至少任一方接触而限制可动部21向第一方向D1的位移的限制构件30的结构。

根据该结构,例如在由于过大的振动而可动部21相对于振动接受部3与振动吸收部10一起弹性位移时,通过振动吸收部10和可动部21中的至少任一方与限制构件30接触,从而能够限制可动部21向第一方向D1的位移。由此,能够抑制在输入了过大的振动时支架保持部20发生破损。

在本实施方式中,限制构件30设为了具备相对于可动部21的前端部在第一方向D1上对置且限制可动部21的位移的伸出对置部33的结构。

根据该结构,通过伴随可动部21向上方的位移,可动部21与伸出对置部33接触,从而能够限制可动部21的变形。尤其是,通过伸出对置部33与可动部21自身直接接触,从而能够使可动部21的振动稳定。

在本实施方式中,伸出对置部33设为了相对于可动部21的前端部在第二方向D2的整体范围内对置的结构。

根据该结构,由于限制构件30(伸出对置部33)和可动部21的前端部的接触面积变得更大,所以能够更加稳定地限制可动部21的变形。而且,在可动部21与伸出对置部33的接触时,能够减低作用于两者间的冲击载荷,所以能够提高耐久性。

在本实施方式中,设为了在桥部41配设有向上方鼓出并且与支承托架5接触而限制弹性体11向第一方向D1的位移的鼓出部42的结构。

根据该结构,通过支承托架5与鼓出部42接触,从而能够限制弹性体11向第一方向D1的位移。由此,能够抑制由于从振动产生部2输入的过大的振动而振动吸收部10、支架保持部20大幅变形。因此,能够抑制在可动部21产生的应力集中。

而且,通过使桥部41中的一部分作为鼓出部42而鼓出,从而与使桥部41整体鼓出的情况相比,能够实现振动接受部3的小型化、轻量化。

在本实施方式中,设为了在夹持部32及可动部21设置有在伸出对置部33与可动部21之间形成第一方向D1的间隙S2的间隔部(突起部21b、32a)的结构。

根据该结构,通过利用间隔部在伸出对置部33与可动部21之间主动地形成间隙S2,从而可动部21变得容易以夹持部32为支点而在第一方向D1上振动。由此,能够有效地抑制振动。

在本实施方式中,设为了在向上方开口的座部22保持振动吸收部10的结构。

根据该结构,变得容易使振动吸收部10的重心位于比可动部21靠下方处。由此,能够在稳定地保持振动吸收部10的基础上,容易使可动部21的振动稳定。

而且,在本实施方式中,由于振动吸收部10卡合于卡合部23,所以能够抑制振动吸收部10相对于座部22的偏移、脱落,能够稳定地保持振动吸收部10。

在本实施方式中,限制构件30设为了具备从上方跨过振动吸收部10的拱门部31、拱门部31在第一方向D1上与弹性体11对置来限制弹性体11的位移的结构。

根据该结构,在弹性体11进行了位移时,通过与拱门部31抵接,从而能够抑制振动吸收部10的第一方向D1的位移。

在本实施方式中,设为了限制构件30具备通过冲压加工而相比其他部分被压缩了的压缩部34a、34b的结构。

根据该结构,由于压缩了树脂材料,所以压缩了的部分的树脂的密度变高,限制构件30的强度增加。由此,在振动吸收部10和支架保持部20中的至少任一方与限制构件30接触了的情况下,变得容易抑制限制构件30的破损等。

(其他的变形例)

以上,对于本发明的实施方式进行了说明,但本发明不限定于实施方式。能够在不脱离本发明的主旨的范围内,进行结构的附加、省略、置换及其他的变更。本发明不由前述的说明限定,仅由附加的技术方案限定。

作为变形例,本实施方式的振动产生部2及振动接受部3的“一方的构件”和“另一方的构件”换过来也能够实现同样的效果。即,在上述的实施方式中,对于振动吸收部10连接于振动产生部2且支架保持部20连接于振动接受部3的结构进行了说明,但是不限定于此,也可以是支架保持部20连接于振动产生部2,振动吸收部10连接于振动接受部3。

支架保持部20的弹性模量也可以与弹性体11的弹性模量相比变低。

即,也可以是通过支架保持部20来使低频振动衰减,通过弹性体11(振动吸收部10)来使中高频振动衰减的结构。

在上述的实施方式中,对于支架保持部20一体形成的结构进行了说明,但是不限定于该结构。例如,支架保持部20也可以将可动部21和座部22分体地形成。

在上述的实施方式中,对于限制构件30能够与振动吸收部10及支架保持部20的双方接触的结构进行了说明,但是不限定于该结构。限制构件30只要是通过与振动吸收部10和支架保持部20中的任一方接触,来限制支架保持部20(可动部21)的位移的结构即可。

在上述的实施方式中,对于限制构件30在伸出对置部33处与可动部21接触的结构进行了说明,但是也可以是限制构件30与座部22等接触而限制可动部21的位移的结构。

在上述的实施方式中,对于防振单元9从下方支承振动产生部2的结构进行了说明,但不限定于该结构。防振单元9也可以是从上方悬吊振动产生部2的结构。

在上述的实施方式中,对于在夹持部32与腿部40之间夹设间隔部的结构进行了说明,但是不限定于该结构。例如也可以通过振动产生部2的重量等而在夹持部32与可动部21之间,产生供可动部21能够变形的间隙。

除此之外,在不脱离本发明的主旨的范围内,能够适当将上述的实施方式中的构成要素替换为周知的构成要素,另外,也可以适当组合上述的变形例。

- 防振单元安装构造

- 加振单元、加振器的安装构造、乐器