电连接器

文献发布时间:2023-06-19 12:02:28

本申请是申请日为2020年5月28日、申请号为202010470958.2、发明名称为“电连接器”的发明专利申请的分案申请。

技术领域

本发明涉及一种电连接器,尤其涉及一种电性连接方便的电连接器。

背景技术

通用序列总线(Universal Serial Bus,USB)接口作为一种标准的输入/输出接口,已被广泛应用于众多电子设备的设计中。当USB设备在电子产品上使用完毕后并未移除时,电子产品若涉及收纳或移动,容易造成USB设备遭受多方向撞击力道,进而导致USB设备的毁损。传统的USB电连接器包括绝缘本体、固定于所述绝缘本体内的若干导电端子及遮蔽于所述绝缘本体外的遮蔽壳体,传统USB电连接器与外部电路板电性连接时,通常通过导电端子的尾部焊接于外部电路板,如此不仅需要复杂的焊接工序而且还需避免焊接过程中高温而造成的风险,另外,在后续使用过程中,长期非正常拉拔导电端子亦会造成其与外部电路板之间的电性连接失效。

有鉴于此,有必要对现有的电连接器予以改进,以解决上述问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种电性连接方便的电连接器。

为实现上述发明目的,本发明提供了一种电连接器,其包括绝缘本体、固持于所述绝缘本体的若干导电端子及金属壳体,所述绝缘本体具有基部及突出于所述基部前侧的舌板,每根所述导电端子具有突露于所述舌板表面的接触部、固持于所述绝缘本体内的固定部及位于其后端的尾部,所述金属壳体具有向前开放设置的收容空间,所述舌板突露于所述收容空间内,所述导电端子包括一组第一导电端子和一组第二导电端子,每根第一导电端子具有突露于所述舌板上且呈弯曲状的第一接触部,每根第二导电端子具有突露于所述舌板上且呈平直状的第二接触部,于前后方向上,所述第二接触部位于所述第一接触部的前方,所述尾部自所述固定部向后延伸并暴露于所述基部外侧,且所述尾部呈弯曲状以与外部电路板以免焊接的方式弹性接触。

作为本发明的进一步改进,每根所述导电端子还具有将所述固定部与所述尾部相连的连接部,所述第一、第二导电端子的连接部排成上下两排,所述第一、第二导电端子的尾部排成前后两排。

作为本发明的进一步改进,每一所述尾部具有向下拱出形成以与外部电路板弹性接触的抵接部,在前后方向上,所述第一导电端子的抵接部位于所述第二导电端子的抵接部的后侧。

作为本发明的进一步改进,所述基部具有基体部及自所述基体部向后延伸形成的安装部,所述安装部具有沿横向方向延伸形成的承载板,所述抵接部向下突出并暴露于所述承载板的下侧。

作为本发明的进一步改进,所述承载板上设置有沿横向方向并排设置的若干收容槽以收容相应的第一导电端子,每一所述收容槽由相邻的两个隔栏间隔形成,所述隔栏向后延伸超出所述承载板的后端面,所述第一导电端子的尾部位于所述承载板的后端面后侧且于相邻的两个隔栏之间向后延伸。

作为本发明的进一步改进,所述基体部具有沿横向方向排列的若干固定槽及位于所述固定槽后侧的限位槽,所述第一导电端子自上向下组装于所述绝缘本体,且其固定部固持于相应固定槽内、其连接部限位于所述限位槽内。

作为本发明的进一步改进,在所述抵接部未抵接至外部电路板的自由状态下,于高度方向上,所述第一导电端子的抵接部位于所述第二导电端子的抵接部的下侧。

作为本发明的进一步改进,所述第二导电端子镶埋成型于所述绝缘本体,所述承载板与所述基体部在前后方向上间隔开来以形成位于两者之间的缺槽,所述第二导电端子的连接部透过该缺槽向上暴露。

作为本发明的进一步改进,所述金属壳体具有位于其横向方向上两侧以安装于外部电路板的装配部,所述装配部的装配面与所述基部的安装面共面设置。

作为本发明的进一步改进,所述金属壳体包括内壳体及外壳体,所述外壳体包括主体部及自所述主体部一体地向后延伸形成的延伸部,所述主体部与所述内壳体固定并遮罩于所述舌板的上侧。

本发明电连接器通过导电端子的尾部呈弯曲状以与外部电路板以免焊接的方式弹性接触,可免除导电端子与外部电路板之间的焊接工序,从而提升电连接器的加工效率并且避免焊接过程中因高温造成的各种风险。

附图说明

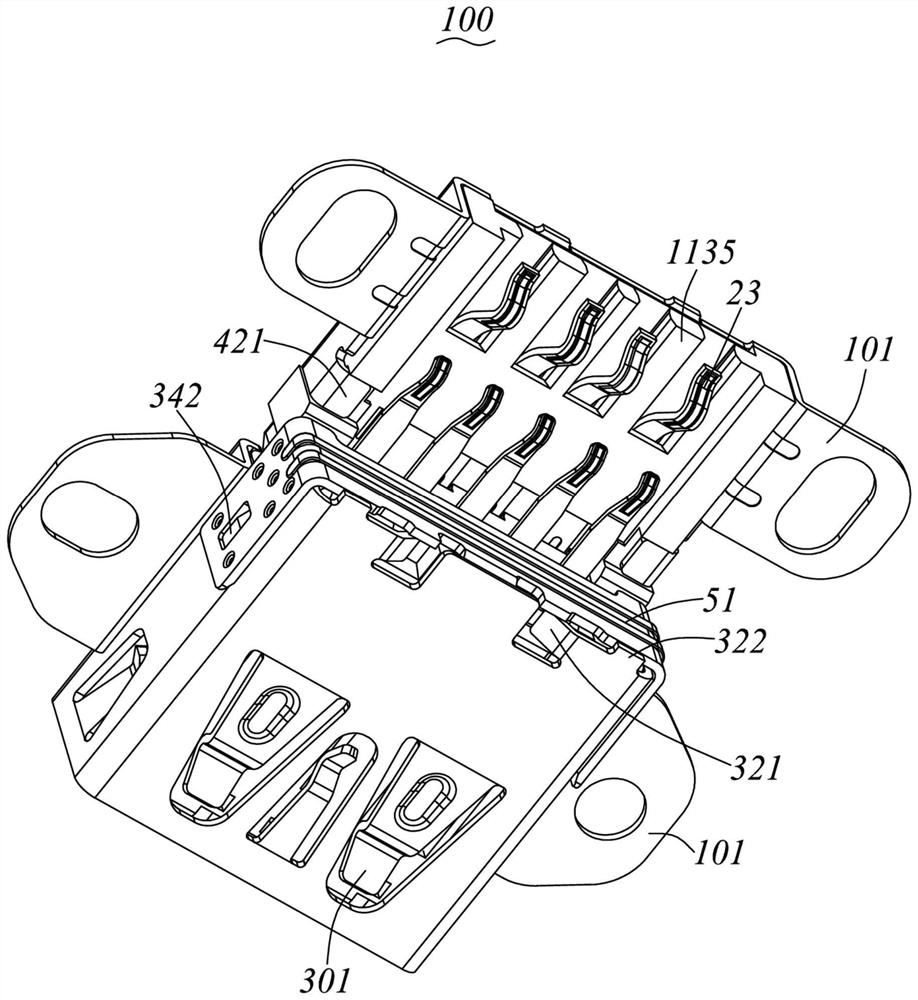

图1是本发明电连接器的第一实施例的立体组装图。

图2是图1所示电连接器另一视角的视图。

图3是图1所示电连接器的立体分解图。

图4是图3所示电连接器另一视角的视图。

图5是图3所示电连接器中导电端子与绝缘本体的立体分解图。

图6是图1所示电连接器的侧视图。

图7是图1所示电连接器的剖视图。

图8是本发明电连接器的第二实施例的立体组装图。

图9是图8所示电连接器的部分分解图。

图10是本发明电连接器的第三实施例的立体组装图。

图11是图10所示电连接器另一视角的视图。

图12是图11所示电连接器的加强件的立体图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。

请参图1至图7所示为本发明电连接器100的第一实施例,所述电连接器100用以安装于外部电路板(未图示)上,其包括绝缘本体1、固持于所述绝缘本体1的若干导电端子2及金属壳体。

请参图1至图6所示,所述绝缘本体1具有基部11及突出于所述基部11前侧的舌板12,在本实施例中,所述舌板12自所述基部11的前端面一体地向前延伸形成,且在高度方向上,所述舌板12的上、下表面均位于所述基部11的上、下表面之间。

所述基部11具有基体部112及自所述基体部112向后延伸形成的安装部113,所述安装部113具有沿横向方向延伸形成的承载板1131及分置于所述承载板1131于横向方向上两端的一对延伸臂1132,所述承载板1131与所述基体部112在前后方向上间隔开来以形成位于两者之间的缺槽1133。如图7所示,所述安装部113的底面位于所述舌板12的底面上方,进一步地,在本发明优选的实施例中,所述安装部113的底面位于舌板12的顶面上方,以减小外部电路板的占用空间,节省安装空间。

所述承载板1131上设置有沿横向方向并排设置的若干收容槽1134,每一所述收容槽1134向上开放设置且由相邻的两个隔栏1135间隔形成。在本实施例中,所述隔栏1135向后延伸超出所述承载板1131的后端面,且终止于所述延伸臂1132的后端面所在的平面。

另外,所述基部11还具有分置于其横向方向上两侧的一对定位凸部114,所述一对定位凸部114分别自所述基体部112的两侧面沿横向方向向外突出形成。进一步地,在本实施例中,所述基部11还具有分置于其横向方向上两侧的一对插槽115,所述插槽115设置于相应侧的所述延伸臂1132与所述基体部112的交接处,且自上向下凹陷形成。

所述基体部112具有沿横向方向排列的若干固定槽1121、位于所述固定槽1121前侧的限位壁1123以及位于所述固定槽1121后侧的限位槽1124。所述固定槽1121沿高度方向延伸,其向上且向前开放设置。所述限位壁1123在所述固定槽1121的前侧对其部分遮挡,且所述限位壁1123断续设置以形成与相应固定槽112相连通的开口1125。所述限位槽1124凹设于所述基体部112的上侧且与所述固定槽1121一一对应设置。在本实施例中,所述固定槽112的数量为四个。所述限位槽1124与所述收容槽1134一一对应设置,且沿前后方向对齐。

请参图1至图7所示,每根所述导电端子2具有突露于所述舌板12表面的接触部21、固持于所述绝缘本体1内的固定部22及位于其后端以电性连接至外部电路板上的尾部23。

在本发明中,所述尾部23自所述固定部22沿水平方向向后延伸并暴露于所述基部11外侧,且所述尾部23呈弯曲状以与所述外部电路板以免焊接的方式弹性接触,可免除导电端子2与外部电路板之间的焊接工序,从而提升电连接器100的加工效率并且避免焊接过程中因高温造成的各种风险,而且还可避免后续使用过程中造成导电端子2与外部电路板之间的电性连接失效。

具体地,在本实施例中,所述导电端子2包括一组第一导电端子2a和一组第二导电端子2b,每根第一导电端子2a具有突露于所述舌板12上且呈弯曲状的第一接触部21a,每根第二导电端子2b具有突露于所述舌板12上且呈平直状的第二接触部21b,于前后方向上,所述第二接触部21b位于所述第一接触部21a的前方,如此,通过第二组导电端子2b来实现高速信号的传输。另外,所述第一导电端子2a的数量为四根,第二导电端子2b的数量为五根。

所述第一导电端子2a的尾部23位于所述承载板1131的后端面后侧且于相邻的两个隔栏1134之间向后延伸,进一步地,每一所述尾部23具有向下拱出形成以与电路板弹性接触的抵接部231,所述导电端子2的抵接部231向下突出并暴露在所述承载板1131的下侧;在前后方向上,所述第一导电端子2a的抵接部231a位于所述第二导电端子2b的抵接部231b的后侧。在所述抵接部231未抵接至外部电路板的自由状态下,于高度方向上,所述第一导电端子2a的抵接部231a位于所述第二导电端子2b的抵接部231b的下侧。

每根所述导电端子2还具有将所述固定部22的顶端与所述尾部23相连的连接部24,所述第一、第二导电端子2a、2b的尾部23排成前后两排,所述第一、第二导电端子2a、2b的连接部24排成上下两排,所述第一导电端子2a的连接部24沿前后方向延伸并限位于所述绝缘本体1对应的限位槽1124及收容槽1134内。

所述第一导电端子2a中的每一根导电端子2的固定部22沿竖直方向延伸,所述第二导电端子2b中的每一根导电端子2的固定部22呈L形,且所述第二导电端子2b中的每一根还具有位于其第二接触部21b和其固定部22之间的衔接部25,所述衔接部25在横向方向上的宽度小于其固定部22的宽度。

在本实施例中,所述第一导电端子2a自上向下组装于所述绝缘本体1内,并借由其固定部22来固持于所述绝缘本体1的相应固定槽1121、其连接部24限位于所述限位槽1124内。所述第二导电端子2b镶埋成型于所述绝缘本体1内,且所述绝缘本体1的舌板12上设置有沿高度方向将其贯穿的若干通孔121,所述通孔121与第二导电端子2b中的各导电端子2对应设置以将所述导电端子2部分地向外暴露,所述第二导电端子2b的连接部24透过所述缺槽1133向上暴露。另外,在本实施例中,一排所述通孔121靠近所述舌板12的前端设置,所述第二导电端子2b的第二接触部21b对应暴露于所述通孔121处。

请参图1至图4并结合图6、图7所示,所述金属壳体具有位于其横向方向上两侧以安装于外部电路板的装配部,所述装配部的装配面102与所述基部11的安装面110共面设置。在本发明中,所述装配部为至少一对翼部101,所述金属壳体在所述基部11和舌板部12的外侧均对应设有所述翼部101。

另外,所述金属壳体包括内壳体3和外壳体4,所述外壳体4包括主体部41及自所述主体部41一体地向后延伸形成的延伸部42,所述主体部41与所述内壳体3固定并屏蔽于所述舌板12的上侧。

所述内壳体3具有向前开放设置的收容空间30,所述舌板12突露于所述收容空间30内。具体地,所述内壳体3具有顶壁31、底壁32及将所述顶壁31和底壁32相连的一对侧壁34,所述顶壁31、底壁32及一对侧壁33相连形成所述收容空间30。

所述绝缘本体1还具有一对卡持槽1126,所述一对卡持槽1126凹设于所述基体部112的底部,所述底壁32的后端形成有弯折延伸入相应卡持槽内的第一止挡部321。

所述顶壁31向后延伸以使其后端面抵接于基体部112的前端面,所述导电端子2的尾部23突设于所述底壁32的后端面后侧。在本实施例中,所述底壁32还具有向后延伸超出所述基体部112的后端面的第二止挡部322。

进一步地,每一所述侧壁34具有自其后端面向前凹陷形成的定位槽341及位于所述定位槽341前侧的第一结合部342,所述基部11的一对定位凸部114向前插入相应定位槽341内。在本实施例中,所述第一结合部342为突设于相应的侧壁34外的突出结构,在其他实施例中,所述第一结合部342也可为凹设于相应侧壁34外的凹陷结构。

同时,请参图1至图7所示,所述电连接器100还具有固定于所述内壳体3一侧的外壳体4以及固定于所述内壳体3后部的加强件5,所述外壳体4具有用以安装于外部电路板的至少一对翼部101,每一所述翼部101开设有供安装于外部电路板上的安装孔。

所述外壳体4包括主体部41及自所述主体部41一体地向后延伸形成的延伸部42,所述主体部41与所述内壳体3固定并屏蔽于所述舌板12的上侧,在本发明优选的实施例中,所述主体部41与所述内壳体3焊接相连;另外,所述主体部41上对应开设有避让所述弹性臂301的让位槽411。所述延伸部42遮盖于所述基部11的上侧且具有位于其底部以抓扣于所述基部11的一对扣持部421,同时,在本实施例中,所述延伸部42还具有向下弯折延伸以插入相应插槽115内的一对插片422,所述一对插片422分置于所述延伸部42在横向方向上的两侧,且在前后方向上位于所述扣持部421的前侧。

所述尾部23在前后方向上位于所述外壳体4的屏蔽范围内,具体地,所述尾部23暴露于所述内壳体3的后侧,且向下暴露于所述外壳体4的延伸部42下方的屏蔽范围内,也即,从电连接器100的上方来看,所述尾部23并未向外暴露,从而使得外壳体4能对导电端子2进行良好的遮蔽,可吸收外界电磁波,也可抑制自身的电磁波,进而实现防止电磁干扰的功能。

如图2至图4并结合图6及图7所示,在本实施例中,所述加强件5具有遮盖于所述内壳体后侧的后罩板51及相对设置于所述后罩板51两侧的一对侧罩板52,所述一对侧罩板52分别与所述内壳体3固定连接,并使该电连接器100受到在对接方向上的推压作用力时,所述电连接器100受到外界的推压作用力时的耐推压能力增强至不小于40公斤,也即外界施加的推压作用力小于或等于40公斤时,均不会对电连接器100造成影响。

进一步地,所述后罩板51具有位于其横向方向上的中部并与所述绝缘本体1相固定的配合部511,所述配合部511与所述侧罩板52同向延伸形成。具体地,所述配合部511为自所述后罩板51的板体部510向前弯折延伸形成的片状结构,在本发明所展示的实施例中,所述配合槽1127可为向下且向后开放设置的多向开放式结构;在其他实施例中,所述配合槽1127也可为仅向后开放设置的单向开放式结构,此时,所述配合部511向前插入并限位于所述配合槽1127内。如图7所示,所述第二止挡部322向后突伸并使其后端面位于所述后罩板51的前表面后侧,在优选的实施例中,所述第二止挡部322位于所述后罩板51的正下方,以在下侧对所述后罩板51进行限位。

当电连接器100遭受到外界的推压作用力时,首先承受推压作用力的是内壳体3,借助于所述加强件5的支撑,可使所述内壳体3维持正常的形状而避免变形及崩解,当推压作用力逐渐加强,所述内壳体3逐渐开始产生扭曲旋转的形变力,进而带动所述加强件5开始有扭曲旋转的形变力,而由于第二止挡部322位于所述后罩板51的正下方,此时第二止挡部322可对加强件5提供止挡及限位作用,因此第二止挡部322对所述加强件5提供了一个反形变的力量,进而增强了抵抗推压作用力的能力。

每一所述侧罩板52具有与所述内壳体3的相应第一结合部342相配合的第二结合部521。在本实施例中,所述加强件5自后向前安装至所述内壳体3的后侧,所述配合部511向前插入所述配合槽1127内,所述侧罩板52通过第二结合部521与第一结合部342的配合来实现与内壳体3之间的结合,同时,所述侧罩板52还通过焊接的方式与所述内壳体3的侧壁34之间进一步结合,当然,在本发明的其他实施例中,所述侧罩板52也可仅通过第二结合部521和焊接方式中的一种来实现与内壳体3之间的固定。

在本发明中,所述内壳体3并未设置与外部电路板相卡合固定的固定脚,而是通过外壳体4(或者外壳体4与加强件5)的翼部101来固定安装在电路板上,进而增加电连接器100与电路板之间的结合力。

另外,如图2、图4及图7所示,在本发明中,所述外壳体4的延伸部42内侧设置有一绝缘件6,所述绝缘件6自所述尾部23的上方将其完全遮盖。在本实施例中,所述绝缘件6呈片状,且贴置于所述外壳体4的延伸部42内侧。

如图8至图9所示,为本发明电连接器100'的第二实施例,所述电连接器100'的基本组成及结构均与第一实施例中电连接器100相同,也包括绝缘本体1'、至少一组导电端子2'及屏蔽于绝缘本体1'外的内壳体3'、外壳体4'、加强件5',其他相同的结构在此不再赘述,以下仅以其区别之处进行说明:

在本实施例中,所述加强件5'的基本结构与第一实施例中的加强件5相同,不同之处在于,所述加强件5'也具有位于其横向方向上两侧的至少一对翼部101',以和所述外壳体4'的相应翼部101'结合来共同将电连接器100'安装于外部电路板,并使该电连接器100'在对接方向上的耐受力不小于40公斤。另外,所述内壳体3'的每一侧壁34'弯折形成有抵挡于所述绝缘本体1'的第二止挡部343'。

如图10至图12所示,为本发明电连接器100”的第三实施例,所述电连接器100”的基本组成及结构也与第一实施例中电连接器100相同,也包括绝缘本体1”、至少一组导电端子2”及屏蔽于绝缘本体1”外的内壳体3”、外壳体4”、加强件5”,其他相同的结构在此不再赘述,以下仅以其区别之处进行说明:

在本实施例中,同第二实施例类似地,所述加强件5”也具有位于其横向方向上两侧的一对翼部101”,以和所述外壳体4”的翼部101”结合来共同将电连接器100”安装于外部电路板,并使该电连接器100”在对接方向上的耐受力不小于40公斤。

另外,所述外壳体4”遮盖于所述内壳体3”在高度方向上的一侧,所述加强件5”屏蔽于所述内壳体3”在高度方向上的另一侧。具体地,所述加强件5”由金属粉末射出成型而成,且包括下罩板53”、位于下罩板在横向方向上两侧的一对侧罩板52”及位于下罩板53”后侧的后罩板51”,所述后罩板51”与所述下罩板53”、侧罩板52”一体地相连以将所述内壳体3”的四侧包覆,所述加强件5”的一对翼部101”自相应侧的所述侧罩板52”弯折延伸形成。

同时,在本实施例中,所述绝缘本体1”的基部11”具有向下突伸形成的突出部116”,所述下罩板53”开设有收容及限位所述突出部116”的定位孔531”。

本发明电连接器100、100'、100”通过固定于所述内壳体3、3'、3”后部的加强件5、5'、5”来增强内壳体3的结构强度,从而提升电连接器100、100'、100”的耐推压能力;并且通过固定于内壳体3、3'、3”一侧的外壳体4、4'、4”来实现其在外部电路板上的安装,以使其安装更加牢固;另外,本发明电连接器100、100'、100”还通过导电端子2、2'、2”的尾部23呈弯曲状以与外部电路板以免焊接的方式弹性接触,可免除导电端子2、2'、2”与外部电路板之间的焊接工序,从而提升电连接器100、100'、100”的加工效率并且避免焊接过程中因高温造成的各种风险,而且还可避免后续使用过程中造成导电端子2、2'、2”与外部电路板之间的电性连接失效。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

- 用于生产电连接器的方法,特别是用于高密度底座系统的电连接器;以及电连接器,特别是用于汽车工业的电连接器;以及高密度底座系统

- 中继电连接器、电连接器组装体以及带有电路基板的电连接器组装体