一种防治动脉狭窄的扩张注射系统

文献发布时间:2023-06-19 09:24:30

技术领域

本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种防治动脉狭窄的扩张注射系统。

背景技术

外周动脉疾病PAD是由于外周动脉粥样硬化斑块形成,引起外周动脉狭窄、闭塞,进而导致肢体慢性缺血的疾病。是目前全球疾病谱中致死和致残的重要原因,其致死率在心脑血管疾病中仅次于冠心病和脑卒中。

目前腔内治疗技术的主要方法是球囊扩张成形术和支架植入术。传统的球囊扩张成形术远期再狭窄率可高达80%,而植入支架又带来了支架相关并发症(支架移位、断裂、支架内血栓等)和支架内再狭窄等新问题。

药物涂层球囊(DCB)和药物洗脱支架(DES)成为近年来外周血管疾病的新热点,DCB和DES所采用的主要是紫杉醇类药物,药物涂层可抑制血管内膜增生、抗平滑肌增生和迁移等从而防止再狭窄。但DCB和DES也存在一些弊端,主要在于喷涂药物仅能短时间接触血管内膜,渗透给药易被血流冲刷,局部药物浓度难以维持,影响疗效;其次因药物易洗脱导致全身药物浓度增高,出现药物副作用。

目前,国外有专利US7559923(国内专利CN107360123A)描述了一种抑制血管炎症的系统,其主要是解决目前药物涂层球囊放置后药物易被血流冲刷的缺陷,该系统由球囊导管部分和药物注射部分组成,其中球囊部分主要作用是适配不同血管直径,将用于注射药物的微针顶入血管夹层,主要起提供压力的作用。一般的血管狭窄首先需要通过球囊扩张后,再置换现有技术中的球囊注射系统注药,达到治疗的目的。

另外,CNB中介绍的是一种腔内注射导管装置,包括空心导管主体与注射机构。注射机构包括支撑组件、端头、中空拉管和注射针,中空拉管的回拉动作使支撑组件径向扩张,并带动注射针导向孔,为注射针提供引导与支撑,实现注射功能,但该专利技术中其支撑组件的扩张无法实现腔内狭窄部分的扩张;其次该装置是通过回拉动作实现支撑组件的扩张再定位,回拉动作容易使腔内支撑组件的位置发生变化,导致定位不准确。用手回拉不仅不稳,而且力度难于掌握,从而导致穿刺角度发生改变。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种防治动脉狭窄的扩张注射系统,有效的克服了现有技术的缺陷。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

一种防治动脉狭窄的扩张注射系统,包括:导管,上述导管内部具有沿其长轴方向延伸的导丝通道及注水通道;第一球囊,上述第一球囊包裹设置于上述导管的一端,且其内腔与上述注水通道相连通,上述第一球囊注水膨胀后其两端均为锥形结构;导管接头,上述导管接头连接于上述导管的另一端,其上设有注水口和注药口,上述注水通道与上述注水通道的对应端连通,上述注药口连接穿刺导引管座;上述导管接头上或导管的另一端设有连通上述导丝通道的导丝口,上述导丝口与上述导丝通道的对应端连通;穿刺导引管,上述穿刺导引管设置于上述导管中,其一端穿过上述导管的一端,并沿上述导管的长轴方向贴合固定于上述第一球囊靠近其的一端锥面上,上述穿刺导引管的另一端经上述导管内部延伸至与上述穿刺导引管座连接;穿刺针,上述穿刺针的针尾连接有针管,上述穿刺针可由上述穿刺导引管座进入,并在外力下通过上述针管推拉至其针尖由上述穿刺导引管的一端推出或缩回。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

进一步,上述穿刺导引管座的一端伸入上述注药口中,且二者相互密封连接,上述穿刺导引管座的另一端内部设有针管介入腔,上述穿刺导引管的另一端穿过上述穿刺导引管座的一端并与上述针管介入腔连通。

进一步,还包括针管座,上述针管座一端内部设有管腔,其另一端设有与上述针管介入腔相匹配的插承部,上述针管远离上述穿刺针的一端穿入上述插承部中,并延伸至与上述管腔靠近其的一端连通,上述插承部用于插入上述针管介入腔中,并在外力作用下沿上述针管介入腔滑动,从而推拉上述针管使得穿刺针的针尖由上述穿刺导引管的一端推出或缩回。

进一步,上述穿刺导引管设有多根,且一端分别均穿过上述导管的一端,并分别沿上述第一球囊对应端的锥形结构的轴向均匀贴合固定于锥面上,相应的上述穿刺针设有多个,且数量与上述穿刺导引管的数量一致,每个上述穿刺针的针尾均连接有上述针管,上述穿刺针分别由上述穿刺导引管座穿过,并进入对应的上述穿刺导引管中。

进一步,上述导管表面位于上述第一球囊包裹范围内的区域沿其长轴方向设有至少两处不透射线的第一显影标记环。

进一步,上述导管接头为四通接头,其一个接口与上述导管的另一端密封连接并连通,其余的三个接口分别构成上述注水口、导丝口和注药口,上述导丝通道延伸至与上述导丝口连接并连通;或上述导管接头为三通接头,其一个接口与上述导管1的另一端密封连接并连通其余的两个接口分别构成上述注水口和注药口,且上述导管的另一端设有连通上述导丝通道的导丝快速交换端口,该导丝快速交换端口构成上述导丝口。

进一步,上述导管包括外管和设置于外管内部的内管,上述外管和内管的另一端共同与上述导管接头连接,且上述外管与内管之间构成供上述穿刺导引管通过的内腔,上述内管的一端伸出上述外管的一端外部,上述第一球囊包裹设置于上述内管的一端外部,并靠近上述外管的一端端部,上述内管中沿其长轴方向设有上述导丝通道及注水通道;上述穿刺导引管的一端穿过上述外管的一端外壁,并沿上述外管的一端外壁延伸至贴合固定于上述第一球囊靠近其的一端锥面上,或上述穿刺导引管一端沿上述外管的内壁经其一端穿出,并延伸至贴合固定于上述第一球囊靠近其的一端锥面上。

进一步,还包括第二球囊,上述第二球囊包裹设置于上述内管的一端,并间隔设置于上述第一球囊远离上述导管接头的一端,上述第二球囊的一端延伸至与上述第一球囊的另一端连接并连通。

进一步,上述导管表面位于上述第二球囊包裹范围内的区域沿其长轴方向设有至少两处不透射线的第二显影标记环。

本发明的有益效果是:结构设计合理,保障了穿刺角度的稳定性,同时,有效地保护了球囊不受损伤,有利于血管重复多点穿刺,非顺应性球囊保证了扩张的有效性和穿刺角度的一致性。

附图说明

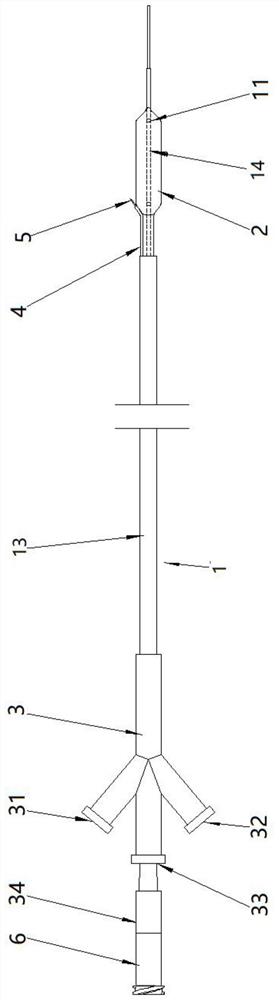

图1为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统的结构示意图;

图2为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统的另一种结构示意图;

图3为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统的另一实施例的结构示意图;

图4为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中第一球囊折叠时的结构示意图;

图5为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中第一球囊膨胀时的结构示意图;

图6为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中针管座与穿刺导引管座配合的结构示意图一;

图7为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中针管座与穿刺导引管座配合的结构示意图二;

图8为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中设有多针的局部结构示意图;

图9为本发明的防治动脉狭窄的扩张注射系统中设有两个球囊的局部结构示意图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1、导管;2、第一球囊;3、导管接头;4、穿刺导引管;5、穿刺针;6、针管座;7、第二球囊;11、第一显影标记环;12、第二显影标记环;13、外管;14、内管;31、注水口;32、导丝口;33、注药口;34、穿刺导引管座;51、针管;61、插承部;341、针管介入腔。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

实施例一:如图1、2、3、4、5所示,本实施例的防治动脉狭窄的扩张注射系统包括导管1,上述导管1内部具有沿其长轴方向延伸的导丝通道及注水通道;第一球囊2,上述第一球囊2包裹设置于上述导管1的一端,且其内腔与上述注水通道相连通,上述第一球囊2注水膨胀后其两端均为锥形结构;导管接头3,上述导管接头3连接于上述导管1的另一端,其上设有注水口31和注药口33,上述注水通道与上述注水通道的对应端连通,上述注药口33连接穿刺导引管座34;上述导管接头3上或导管1的另一端设有连通上述导丝通道的导丝口32,上述导丝口32与上述导丝通道的对应端连通;穿刺导引管4,上述穿刺导引管4设置于上述导管1中,其一端穿过上述导管1的一端,并沿上述导管1的长轴方向贴合固定于上述第一球囊2靠近其的一端锥面上,上述穿刺导引管4的另一端经上述导管1内部延伸至与上述穿刺导引管座34连接;穿刺针5,上述穿刺针5的针尾连接有针管51,上述穿刺针5可由上述穿刺导引管座34进入,并在外力下通过上述针管51推拉至其针尖由上述穿刺导引管4的一端推出或缩回。

术前准备过程如下:

第一步,先沿血管将导丝推送至治疗处,再沿导丝将该导管1推送进去,并根据第一球囊2在DSA下的显影位置,确认第一球囊2到达指定位置。

第二步,在注水口31注水,水进入导管1、第一球囊2,使第一球囊2扩张,即可扩张狭窄血管。同时,第一球囊2扩张使其端部的锥形结构膨胀恢复,贴合于锥面上的穿刺导引管4段随着该锥形角度弯曲(与导管1成夹角,也就是与血管走向成夹角,该角度约为30°-45°)。

第三步,针管51连接带药的注射器,推动针管51,使得针管51沿着穿刺导引管4的方向被慢慢推进;直至穿刺针5穿刺血管外膜。此时,可以将注射器中的药注入。

第四步,注药完毕后,按原路径退回针管穿刺针5及针管51,抽出第一球囊2中的水,使第一球囊2恢复初始折叠(干瘪)状态。然后依次退出导管1和导丝。

如有多处需要注药,可以重复注水、推针、注药、退针、抽水的操作。

整个系统结构设计合理,保障了穿刺角度的稳定性,同时,有效地保护了球囊不受损伤,有利于血管重复多点穿刺,非顺应性球囊保证了扩张的有效性和穿刺角度的一致性。

本实施例中,导管接头3至少涉及以下两种结构:

1)如图1和2所示,上述导管接头3为四通接头,其一个接口与上述导管1的另一端密封连接并连通,其余的三个接口分别构成上述注水口31、导丝口32和注药口33,上述导丝通道延伸至与上述导丝口32连接并连通。

该实施方式中,四通接头为特制接头,主要由一根直条的主通路以及连接于主通路上的两条支路组成,主通路的两端构成四通接头的两个接口,两个支路的末端构成余下两个接口(分别为注水口31和导丝口32),其中主通路的一端与导管1的另一端相互插套(密封连接并连通),另一端构成注药口33,方便通过不同的口进行不同的操作,各个接口排序较为合理。

2)如图3所示,上述导管接头3为三通接头,其一个接口与上述导管1的另一端密封连接并连通其余的两个接口分别构成上述注水口31和注药口33,且上述导管1的另一端设有连通上述导丝通道的导丝快速交换端口,该导丝快速交换端口构成上述导丝口32。

该实施方式中,通过导丝快速交换端口能够快速方便的置入导丝,操作导丝过程不需要随时更换导管,同时更换球囊扩张导管不需要用延长导丝。

作为一种优选的实施方式,上述穿刺导引管座34为圆管状的座体,其一端伸入上述注药口33中,且二者相互密封连接,上述穿刺导引管座34的另一端内部设有圆柱状的针管介入腔341,上述穿刺导引管4的另一端穿过上述穿刺导引管座34的一端并与上述针管介入腔341连通。

该实施方式中,通过该针管介入腔341方便针管51和穿刺针5的进入。

作为一种优选的实施方式,上述导管1表面位于上述第一球囊2包裹范围内的区域沿其长轴方向设有至少两处不透射线的第一显影标记环11。

该实施方式中,两处第一显影标记环11设计合理,利于第一球囊2充盈后定位。

实施例二:如图6和7所示,还包括针管座6,上述针管座6一端内部设有管腔,其另一端设有与上述针管介入腔341相匹配的柱状的插承部61,上述针管介入腔341与插承部61均为相匹配的柱状结构,上述针管51远离上述穿刺针5的一端穿入上述插承部61中,并延伸至与上述管腔靠近其的一端连通,上述插承部61用于插入上述针管介入腔341中,并在外力作用下沿上述针管介入腔341滑动,从而推拉上述针管51使得穿刺针5的针尖由上述穿刺导引管4的一端推出或缩回,在同一病人可实现多点穿刺血管注射。

该实施例中,插承部61和针管介入腔341的相配合,能够限制穿刺针5刺入的深度(也就是穿刺针5穿出针管穿刺针5的长度),另外,通过针管座6可以作用推送穿刺针5及针管51,方便操作。

作为一种优选的实施方式,在针管介入腔341中沿其长轴方向(也就是导管1的长轴方向)在其内壁上间隔设置不同的卡槽,在插承部61上适配位置设置凸起的柔性卡合部,该卡合部随着深入针管介入腔341的深度,可以在不同的卡槽处卡合,也就是说,按插针需要的不同距离,设置不同距离的卡槽,可以保证穿刺针5推进穿刺的距离有多个“档位”选择,并具有限位作用,使用更灵活。

需要说明的是:针管51为镍钛材料,具有记忆性。针管51在穿刺导引管4中,按导引管的方向运动。

其他同实施例一。

实施例三:如图8所示,上述穿刺导引管4设有多根,且一端分别均穿过上述导管1的一端,并分别沿上述第一球囊2对应端的锥形结构的轴向均匀贴合固定于锥面上,相应的上述穿刺针5设有多个,且数量与上述穿刺导引管4的数量一致,每个上述穿刺针5的针尾均连接有上述针管51,上述穿刺针5分别由上述穿刺导引管座34,并进入对应的上述穿刺导引管4中。

该实施例实现多点注射给药,能有效避开和穿透斑块,确保药物注射成功,同时可以保证多种药物组合治疗和多点位治疗。

本产品为由球囊扩张导管和注射系统组成,先通过球囊将动脉狭窄处扩张,再通过穿刺针5将药物直接注入靶向血管外膜,使药物缓慢持续渗入血管内膜,抑制血管内膜增生、抗平滑肌增生和迁移等,从而防止血管再狭窄。具有局部药物浓度高,药物作用时间长,全身副反应小等优点,可替代现有药物洗脱球囊技术,提高血管远期再通率。其显著优势还体现在放置支架病例减少或避免放置支架,对于放置支架后血管再狭窄的患者,也有积极的临床效果。

在上述四个实施例的基础上,导管1及穿刺导引管4的配合可以包括以下两种结构:

1)如图1、3、4、5、8、9所示,上述导管1包括外管13和设置于外管13内部的内管14,上述外管13和内管14的另一端共同与上述导管接头3连接,且上述外管13与内管14设有供上述穿刺导引管4通过的内腔以及上述注水通道,上述内管14的一端伸出上述外管13的一端外部,上述第一球囊2包裹设置于上述内管14的一端外部,且其一端延伸至与上述注水通道连接并连通,上述内管14中沿其长轴方向设有上述导丝通道;上述穿刺导引管4一端沿上述外管13的内壁经其一端穿出,并沿上述第一球囊2的一端延伸部表面延伸至贴合固定于上述第一球囊2靠近其的一端锥面上。

2)如图2所示,上述导管1包括外管13和设置于外管13内部的内管14,上述外管13和内管14的另一端共同与上述导管接头3连接,且上述外管13与内管14之间构成供上述穿刺导引管4通过的内腔,上述内管14的一端伸出上述外管13的一端外部,上述第一球囊2包裹设置于上述内管14的一端外部,并靠近上述外管13的一端端部,上述内管14中沿其长轴方向设有上述导丝通道及注水通道;上述穿刺导引管4的一端穿过上述外管13的一端外壁,并沿上述外管13的一端外壁延伸至贴合固定于上述第一球囊2靠近其的一端锥面上。

实施例四:如图9所示,在上述实施例的基础上,还包括第二球囊7,上述第二球囊7包裹设置于上述内管14的一端,并间隔设置于上述第一球囊2远离上述导管接头3的一端,上述第二球囊7的一端延伸至与上述第一球囊2的另一端连接并连通。

该实施例中的系统在使用时,在第二球囊7到达指定位置后,通过注水口向注水通道注水,第二球囊7先被完全充盈,对血管狭窄部位进行扩张,撑开完成后,第二球囊7收缩;继续向前推动导管1,通过注水通道使得第二球囊7和第一球囊2充盈扩张,第一球囊2扩张后操作穿刺针5穿出穿刺针导引管4的端部穿刺血管外膜,再进行注药即可。

作为一种优选的实施方式,上述导管1表面位于上述第二球囊7包裹范围内的区域沿其长轴方向设有至少两处不透射线的第二显影标记环12。

上述第二球囊7采用香肠形球囊,第一球囊2的长度可以采用较短长度,其在有第二球囊7存在的前提下,不作为扩张狭窄血管使用,只作为膨胀利于穿刺针5穿出刺入血管外膜使用。

其他同实施例一。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。