一种MRI肢体固定装置

文献发布时间:2023-06-19 09:52:39

技术领域

本发明涉及核磁共振辅助器械技术领域,具体涉及一种MRI肢体固定装置。

背景技术

核磁共振成像简称MRI,是一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,核磁共振具有成像参数多、扫描速度快、组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变;

患者在检查头部时,需要患者头部保持不动,平静呼吸,禁止做咀嚼及吞咽动作,以免产生假影,患者在进行胸腰椎部位检查时,同样需要长时间保持静止,由于核磁共振时间较长,患者会不自主左右晃动,因此需要医护人员对其进行固定,但现有的核磁共振固定装置不能针对患者检查部位不同,进行变换,不利于患者的使用。

发明内容

针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的就是提供一种MRI肢体固定装置,有效的解决了现有的核磁共振固定装置不能根据患者检查部位不同进行调整的问题。

其解决的技术方案是,本发明包括主体,主体内开设有左右方向的活塞腔,活塞腔内设有可左右移动的活塞板,主体上开设有位于活塞腔右方且开口朝上的放置槽,放置槽内设有可上下移动的支撑板,支撑板上设有上端可伸出放置槽的活塞筒,活塞筒经软管与活塞腔右端连通,活塞筒内滑动连接有滑动柱,滑动柱上端伸出活塞筒且设有固定板,固定板上端向下凹陷且可与患者头部贴合,固定板上端设有凹形且开口朝左的固定气囊,固定气囊经排气管与活塞腔连通,固定气囊内前后两侧分别设有挤压气囊,两个挤压气囊相对端可伸入固定气囊的凹口内,两个挤压气囊右侧经连接管连通,前侧的挤压气囊经进气管与活塞筒连通;

所述的主体前后两侧分别开设有位于放置槽左方且开口朝上的移动槽,移动槽底面经支撑气囊连接有左右方向的托板,支撑气囊经充气管与活塞腔左端连通,托板上开设有开口朝上且左右贯通的托槽,主体上端前后两侧分别经销轴铰接有左右轴向且弧形的压板,当支撑气囊充气时压板可摆入其对应侧的托槽内。

本发明的有益效果是:结构合理,使用方便,设置固定气囊、挤压气囊、托板、稳定气囊与压板,可对患者的头部、胳膊以及腰部进行固定,防止长时间的检查过程中,患者不自主发生晃动从而影响检查的结果,提高了核磁共振成像检查的效果,以利于医护人员准确判断患者的病情,提高了患者治疗的效率,同时设有螺杆、活塞腔与活塞板,便于医护人员根据患者检查部位的不同,采取不同的固定方式,提高了患者检查的效率,便于患者的使用,此结构简单,操作方便,构思新颖,使用性强。

附图说明

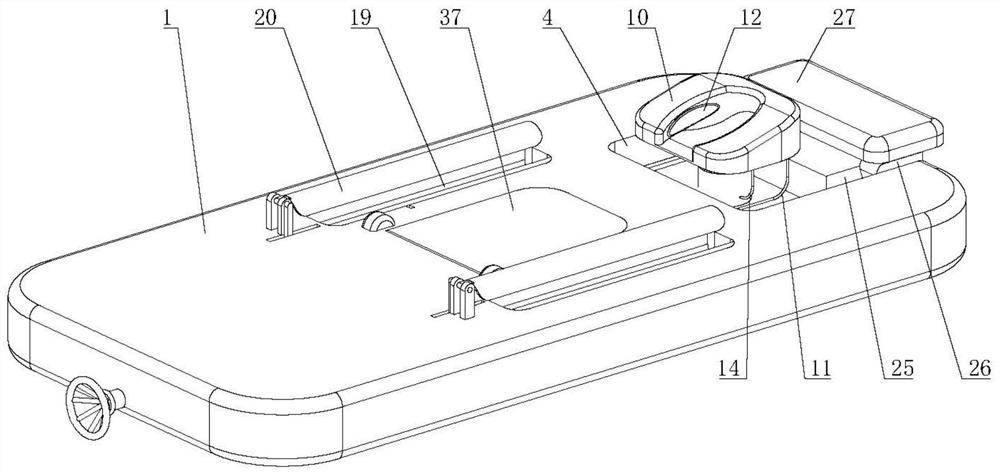

图1是本发明的轴测图。

图2是本发明的腿部固定展开轴测图。

图3是本发明的阶梯剖切轴测图。

图4是本发明的阶梯剖切轴测图。

图5是本发明的局部剖切主视轴测图。

图6是本发明的阶梯剖切轴测图。

图7是本发明的阶梯剖切轴测图。

图8是本发明的阶梯剖切轴测图。

图9是本发明的全剖主视轴测图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。

由图1至图9给出,包括主体1,主体1内开设有左右方向的活塞腔2,活塞腔2内设有可左右移动的活塞板3,主体1上开设有位于活塞腔2右方且开口朝上的放置槽4,放置槽4内设有可上下移动的支撑板5,支撑板5上设有上端可伸出放置槽4的活塞筒6,活塞筒6经软管7与活塞腔2右端连通,活塞筒6内滑动连接有滑动柱8,滑动柱8上端伸出活塞筒6且设有固定板9,固定板9上端向下凹陷且可与患者头部贴合,固定板9上端设有凹形且开口朝左的固定气囊10,固定气囊10经排气管11与活塞腔2连通,固定气囊10内前后两侧分别设有挤压气囊12,两个挤压气囊12相对端可伸入固定气囊10的凹口内,两个挤压气囊12右侧经连接管13连通,前侧的挤压气囊12经进气管14与活塞筒6连通;

所述的主体1前后两侧分别开设有位于放置槽4左方且开口朝上的移动槽15,移动槽15底面经支撑气囊16连接有左右方向的托板17,支撑气囊16经充气管18与活塞腔2左端连通,托板17上开设有开口朝上且左右贯通的托槽19,主体1上端前后两侧分别经销轴铰接有左右轴向且弧形的压板20,当支撑气囊16充气时压板20可摆入其对应侧的托槽19内。

为了便于支撑板5的移动及限制其位置,所述的支撑板5下端前后两侧分别设有压簧21,压簧21自由端与放置槽4底面固定连接,主体1上开设有位于放置槽4与活塞腔2之间的滑动槽22,滑动槽22右端与放置槽4连通,滑动槽22内滑动连接有可插入放置槽4内且可与支撑板5下端面接触的滑动板23。

为了便于活塞板3与滑动板23的移动,所述的主体1内转动连接有左右轴向的螺杆24,螺杆24左端贯穿主体1且设有转柄,螺杆24右端穿过活塞腔2且插入滑动槽22内,活塞板3与滑动板23分别与螺杆24螺纹连接。

为了便于患者手臂固定时放置头部,所述的主体1上前后两侧分别开设有位于放置槽4右方的矩形槽25,矩形槽25开口朝上且左侧与放置槽4连通,矩形槽25内滑动连接有可与支撑板5接触的矩形块26,矩形块26与支撑板5相对端为左高右低的倾斜面,两个矩形块26上端分别伸出矩形槽25且经一个枕垫27连接。

为了便于枕垫27的移动,所述的主体1上开设有下侧与滑动槽22连通的T形槽28,T形槽28右端与放置槽4连通,梯形槽内滑动连接有下端与滑动板23固定的T形杆29,T形杆29前后两端分别设有连接杆30,连接杆30右端与其对应侧的矩形块26固定连接。

为了便于压板20的摆动,所述的主体1上前后两侧分别开设有位于两个销轴之间且开口朝上的摆动槽31,两个销轴相对端分别设有插入摆动槽31内的摆动杆32,摆动杆32右端经拉簧33与摆动槽31右表面连接,主体1前后两侧分别转动连接有前后轴向且位于两个托板17之间的转轮34,转轮34上缠绕有拉绳35,拉绳35自由端插入摆动槽31内且与摆动杆32左端固定连接。

为了便于控制转轮34的转动,所述的主体1上开设有位于两个转轮34之间且开口朝上的凹槽,凹槽内经前后轴向的转轴36转动连接有背板37,主体1上设有与背板37左侧下端固定的辅助气囊38,辅助气囊38经固定管与活塞腔2左端连通,转轴36前后两端分别与其对应侧的转轮34同轴固定。

为了便于更好的对患者进行固定,所述的两个托板17相对端分别设有稳定气囊39,两个稳定气囊39左侧分别经通气管40与辅助气囊38连通。

为了便于本装置的使用,所述的软管7、通气管40均留有余量,主体1上开设有多个与通气管40一一对应的让位槽,通气管40位于其对应的让位槽内。

本发明在使用时,初始状态为固定气囊10伸出放置槽4,滑动板23与支撑板5下端面接触,托板17位于移动槽15内,拉簧33处于拉伸状态,若患者需要进行头部检查,患者平躺在主体1上,头部放入固定板9上,同时患者头部在自身重力的作用下向下移动,固定板9带动固定气囊10向下移动,且固定气囊10带动挤压气囊12向下移动,同时固定板9带动滑动柱8向下移动,随着滑动柱8沿活塞筒6移动,活塞筒6内的空气经进气管14进入前侧的挤压气囊12内,前侧的挤压气囊12膨胀,同时气体通过连接管13流入后侧的挤压气囊12内,随着固定板9的移动,两个挤压气囊12膨胀并对患者头部进行挤压,当患者头部向下的重力与活塞筒6内的气压平衡时,固定板9停止向下移动,此时挤压气囊12对患者的头部进行固定,使患者头部无法进行左右方向的晃动,使患者头部检查时,保持静止状态,患者头部检查后,向上移动头部,挤压气囊12收缩,使其内部的气体通过进气管14重新流入活塞筒6内,本装置恢复初始状态;

若需要进行手臂与腹部的固定,顺时针转动转柄,转柄带动螺杆24顺时针转动,螺杆24同时带动活塞板3与滑动板23向左移动,随着活塞板3的移动,活塞腔2内位于活塞板3右方产生负压,使活塞筒6内的气体通过软管7流入活塞腔2内,同时固定气囊10内的气体通过排气管11流入活塞腔2内,继续转动转柄,滑动柱8向下移动,且固定气囊10缩小,同时随着滑动板23的移动,滑动板23带动T形杆29沿T形槽28向左移动,T形杆29经连接杆30带动矩形块26沿矩形槽25向左移动,矩形块26带动枕垫27向左移动,当滑动板23移动至滑动槽22内时,滑动板23与支撑板5不接触,此时支撑板5的限位被解除,且固定气囊10收缩,矩形块26的倾斜面与支撑板5的倾斜面接触,继续顺时针转动转柄,转柄带动螺杆24逆时针转动,滑动板23继续带动矩形块26向左移动,矩形块26推动支撑板5向下移动并挤压压簧21,当滑动板23左端面与滑动槽22左端面接触后,停止转动转柄,由于螺纹连接的自锁性,活塞板3与滑动板23的位置被限制,此时活塞腔2左端面与活塞板3左端面接触,矩形块26下端面与支撑板5上端面接触,固定气囊10与固定板9向下移动至放置槽4内,同时枕垫27向左移动并位于放置槽4上方,完成头部固定部分的收纳;

同时随着活塞板3的向左移动,活塞板3推动活塞腔2左侧的气体通过固定管流入辅助气囊38内,辅助气囊38膨胀并推动背板37向上摆动,背板37经转轴36带动转轮34逆时针转动,转轮34上缠绕的拉绳35松开,且由于拉簧33处于拉伸状态,拉簧33拉动摆动杆32下侧向右摆动,摆动杆32拉动拉绳35并使拉绳35绷直,同时摆动杆32经销轴带动压板20沿其轴线向上摆动,当活塞板3与活塞腔2左端面接触时,背板37摆动至极限位置,且压板20摆动至极限位置,同时在活塞板3向左移动的过程中,活塞板3内的一部分气体通过充气管18流入支撑气囊16内,支撑气囊16膨胀并推动托板17沿移动槽15向上移动,当活塞板3与活塞腔2左端面接触时,支撑气囊16停止膨胀,托槽19从移动槽15内伸出,同时托板17带动稳定气囊39从移动槽15内伸出,稳定气囊39带动通气管40沿让位槽向上移动,此时身体部分的固定装置展开;

患者身体坐在主体1上,将手臂伸入托槽19内,向后移动背部,患者背部与背板37接触并推动背板37向下摆动,背板37经转轴36带动转轮34顺时针转动,转轮34带动拉绳35移动并使拉绳35缠绕在转轮34上,同时拉绳35拉动摆动杆32下侧向左摆动,摆动杆32右端向左拉伸拉簧33,且摆动杆32经销轴带动压板20向下摆动,同时在背板37向下摆动的过程中,背板37向下挤压辅助气囊38,由于螺纹连接的自锁性,活塞板3不会向右移动,使辅助气囊38内的气体通过通气管40流入稳定气囊39内,稳定气囊39膨胀并逐渐与患者腹部接触,随着患者背部的摆动,当背板37与凹槽底面接触时,背板37移动至极限位置,此时稳定气囊39膨胀对患者的腹部进行挤压固定,同时压板20向下摆动至托槽19内,并对患者的手臂进行挤压,完成对患者身体的固定,便于患者检查时,长时间保持静止状态;

若需要解除患者的固定,患者背部向上移动,停止对背板37的挤压,在拉簧33的作用下摆动杆32下侧向右摆动,摆动杆32经拉绳35带动转轮34逆时针转动,转轮34经转轴36带动背板37向上摆动,背板37带动辅助气囊38向上拉伸,使稳定气囊39内的气体通过通气管40重新流入稳定气囊39内,同时摆动杆32经销轴带动压板20向上摆动解除对患者手臂的挤压,患者的固定被解除,此时逆时针转动转柄,转柄带动螺杆24逆时针转动,螺杆24同时带动活塞板3与滑动板23向右移动,随着活塞板3的移动,活塞腔2内位于活塞板3左方产生负压,使支撑气囊16与辅助气囊38内的气体分别通过充气管18与固定管流入活塞腔2内,支撑气囊16与辅助气囊38缩小;

随着支撑气囊16与辅助气囊38缩小,托板17向下移动,同时背板37向下移动并经转轴36带动转轮34顺时针转动,转轮34经拉绳35带动摆动杆32下侧向左摆动,摆动杆32经销轴带动压板20向下摆动,当活塞板3移动至初始位置时,压板20与背板37摆动至初始状态,同时随着螺杆24的逆时针转动,螺杆24带动滑动板23向右移动,滑动板23经T形杆29带动矩形块26向右移动,当矩形块26与支撑板5不接触时,支撑板5在压簧21的作用下向上移动,同时随之活塞板3的移动,活塞腔2内右侧的气体通过软管7与充气管18流入活塞筒6与固定气囊10内,使滑动柱8向上移动并经固定板9带动固定气囊10从放置槽4内伸出,当活塞板3移动至初始位置后,滑动板23与支撑板5下端面接触,且本装置恢复至初始状态。

本发明的有益效果是:结构合理,使用方便,设置固定气囊、挤压气囊、托板、稳定气囊与压板,可对患者的头部、胳膊以及腰部进行固定,防止长时间的检查过程中,患者不自主发生晃动从而影响检查的结果,提高了核磁共振成像检查的效果,以利于医护人员准确判断患者的病情,提高了患者治疗的效率,同时设有螺杆、活塞腔与活塞板,便于医护人员根据患者检查部位的不同,采取不同的固定方式,提高了患者检查的效率,便于患者的使用,此结构简单,操作方便,构思新颖,使用性强。