钢管混凝土加劲混合结构柱、柱梁连接节点及施工方法

文献发布时间:2024-01-17 01:16:56

技术领域

本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种预制钢管混凝土结构柱梁混合连接节点。

背景技术

随着建筑技术的发展,装配式建筑越来越多,暴露的问题也随之增加,尤其是装配式框架结构节点问题。目前,装配式框架结构的框架柱多为混凝土预制柱或钢柱,若框架柱采用混凝土预制柱时,上下结构柱的连接段分别预埋灌浆套筒,灌浆套筒内灌浆实现上下结构柱的连接,这种连接方式不便于检测套筒灌浆的密实度,难以保证连接节点的施工质量,连接节点的安全性低;若框架柱为钢柱时,则要求与其连接的梁为钢梁,工程造价高。

因此,有必要对现有技术进行改进。

发明内容

本发明的主要目的在于,针对现有技术的不足,提供一种安全可靠、造价低的钢管混凝土加劲混合结构柱、柱梁连接节点及施工方法。

本发明采用的技术方案为:一种预制钢管混凝土加劲混合结构柱,包括钢管和高强混凝土层;所述高强混凝土层包裹在钢管外部,二者同轴配置,且钢管的上端或下端轴向延伸并伸出高强混凝土层;所述高强混凝土层设纵向钢筋,纵向钢筋的上端或下端轴向延伸并伸出高强混凝土层。

本发明还提供了一种柱梁连接节点,包括上结构柱、下结构柱、现浇环梁和横梁;所述上结构柱和下结构柱均为如权利要求1所述的结构柱;所述现浇环梁设于下结构柱的高强混凝土层上;上结构柱高强混凝土层内的纵向钢筋轴向向下延伸,下结构柱高强混凝土层内的纵向钢筋轴向向上延伸并穿过现浇环梁,与上结构柱高强混凝土层的纵向钢筋延伸段相连;所述上结构柱的钢管轴向向下延伸,下结构柱的钢管轴向向上延伸并穿过现浇环梁,与上结构柱的钢管延伸段对接;上下结构柱的钢管、上结构柱的高强混凝土层和现浇环梁通过现浇混凝土层形成一个整体;所述横梁端部与现浇环梁相连,横梁的横向钢筋水平插入现浇环梁内部。

按上述方案,在上结构柱的钢管延伸段底部和下结构柱的钢管延伸段顶部分别周向设置节点板,上下结构柱的节点板通过螺栓连接。

按上述方案,上下结构柱的纵向钢筋延伸段外部设置箍筋,箍筋沿现浇混凝土层的高度方向均匀间隔布置。

按上述方案,所述现浇环梁内沿高度方向设有若干环筋组,每个环筋组包括同轴且沿径向间隔布置的多个环筋;各环筋组最外层的环筋通过现浇环梁纵筋相连。

按上述方案,上下结构柱的钢管为圆钢管。

按上述方案,上下结构柱的高强混凝土层的外轮廓线为方形。

按上述方案,所述现浇混凝土层的截面尺寸与上下结构柱的高强混凝土层的截面尺寸相同,二者外周面对正连接。

按上述方案,所述现浇环梁与上下结构柱同轴,现浇环梁的外周面超出上下结构柱高强混凝土层的外沿。

一种如上所述的柱梁连接节点施工方法,该方法包括如下步骤:

步骤一、预制上下结构柱,二者预留拼装高度;

步骤二、分别将上下结构柱吊装至施工楼层处,使下结构柱的钢管延伸段超出该楼层横梁顶部;再将上结构柱1与下结构柱的节点板通过螺栓连接,并将两钢管延伸段现场焊接固定,最后将上下结构柱的纵向钢筋延伸段连接;

步骤三、将楼层横梁伸出的横向钢筋水平插入现浇环梁后,绑扎现浇环梁的环筋,再绑扎现浇混凝土层的箍筋;

步骤四、设置现浇混凝土层模板和现浇环梁模板,同时浇筑混凝土,养护成型后形成现浇环梁和现浇混凝土层,使横梁、上下结构柱、现浇环梁和现浇混凝土层连接形成一个整体。

本发明的有益效果为:

1、本发明中的结构柱采用钢管混凝土加劲混合结构柱,这一结构柱内设纵向钢筋,两结构柱连接时,纵向钢筋提高了连接节点的强度;上下结构柱的钢管延伸焊接,并在钢管延伸段外部支设模板浇筑混凝土,实现上下结构柱之间的连接,这一设计与现有技术相比,便于检测模板内灌浆的密实度,保证了施工质量,节点更加安全可靠。

2、本发明中的结构柱采用钢管混凝土柱,其上部设置有钢管和纵向钢筋穿过的现浇环梁,通过现浇环梁可与混凝土横梁相连,不限制横梁结构,与现有技术(结构柱为钢柱时必须采用钢梁)相比,一定程度上降低了工程造价。

3、本发明中的结构柱为钢管外包混凝土柱,其内部空心且外部为高强混凝土,与普通的预制混凝土柱相比,质量小,便于运输;结构柱为装配式结构柱,工厂预制,现场拼装,与其它预制柱及钢柱相比更加经济,工程造价更低。

附图说明

图1为本发明中混合结构柱的结构示意图。

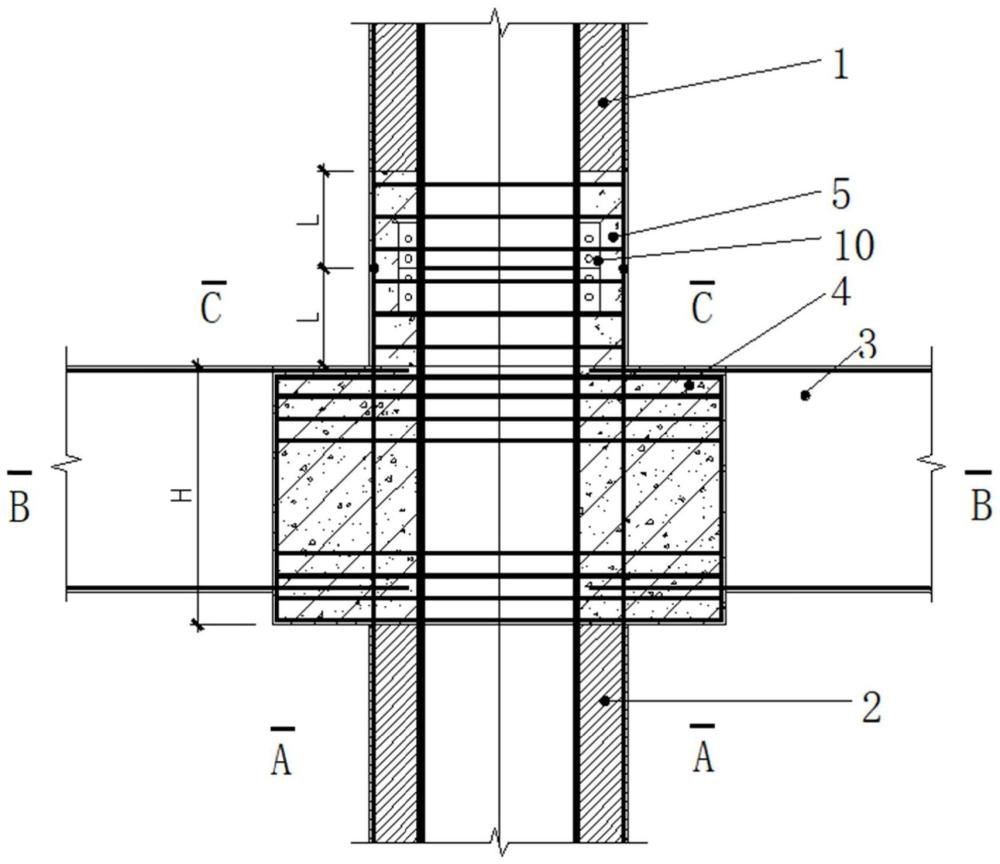

图2为本发明中梁柱连接节点的示意图。

图3为图1的A-A剖视图。

图4为图1的B-B剖视图。

图5为图1的C-C剖视图。

图6为本实施例中下结构柱与节点板的连接示意图。

图中,1-上结构柱;2、下结构柱;3、横梁;3.1、横向钢筋;4、现浇环梁;4.1、环筋;5、现浇混凝土层;6、钢管;7、高强混凝土层;8、箍筋;9、纵向钢筋;10、节点板;11、螺栓。

具体实施方式

为了更好地理解本发明,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步地描述。

如图1所示的钢管混凝土加劲混合结构柱为预制结构,包括钢管6和高强混凝土层7;所述高强混凝土层7包裹在钢管6外部,二者同轴配置,且钢管6的上端或下端轴向延伸并伸出高强混凝土层6;所述高强混凝土层7设纵向钢筋9,纵向钢筋9的上端或下端轴向延伸并伸出高强混凝土层7。

如图2~5所示的一种柱梁连接节点,包括上结构柱1(如图6所示)、下结构柱2(如图1所示)、现浇环梁4和横梁3;所述上结构柱1和下结构柱2均为如上所述的预制钢管混凝土加劲混合结构柱,分别包括内部的钢管6和包裹于钢管6外部的高强混凝土层7,上下结构柱的高强混凝土层7内设纵向钢筋9;所述现浇环梁4设于下结构柱2的高强混凝土层7上;上结构柱1高强混凝土层7内的纵向钢筋9轴向向下延伸,下结构柱2高强混凝土层7内的纵向钢筋9轴向向上延伸并穿过现浇环梁4,与上结构柱1高强混凝土层7的纵向钢筋延伸段相连;所述上结构柱1的钢管6轴向向下延伸,下结构柱2的钢管6轴向向上延伸并穿过现浇环梁4,与上结构柱1的钢管延伸段对接;上下结构柱的钢管6、上结构柱1的高强混凝土层7和现浇环梁4通过现浇混凝土层5形成一个整体;所述横梁3端部与现浇环梁4相连,横梁3内设横向钢筋3.1,横向钢筋3.1水平插入现浇环梁4内部。

本发明中,所述现浇环梁4与现浇混凝土层5同时浇筑且均最后浇筑;现浇环梁4的底部标高低于横梁3的底部标高,现浇环梁4的顶部标高与横梁3的顶部标高一致。

优选地,在上结构柱的钢管延伸段底部和下结构柱的钢管延伸段顶部分别周向设置节点板10,上下结构柱的节点板10通过螺栓11连接.具体地,所述节点板10上沿高度方向开设有若干螺栓孔,螺栓孔内穿设有螺栓11,螺栓11将上下两个结构柱的节点板7连接。

优选地,上下结构柱的纵向钢筋延伸段外部设置箍筋8,箍筋8沿现浇混凝土层5的高度方向均匀间隔布置。本实施例中,上下结构柱的高强混凝土层7内也设有箍筋8。

优选地,所述现浇环梁4内沿高度方向设有若干环筋组,每个环筋组包括同轴且沿径向间隔布置的多个环筋4.1;各环筋组最外层的环筋4.1通过现浇环梁4的纵筋相连。本实施例中,所述现浇环梁4的内上部和内下部各设一个环筋组。

优选地,所述现浇混凝土层5的截面尺寸与上下结构柱高强混凝土层7的截面尺寸相同,二者外周面对正连接;所述现浇环梁4与上下结构柱同轴,现浇环梁4的外周面超出上下结构柱高强混凝土层7的外沿。

本实施例中,如图1和图6所示,上下结构柱的钢管6为圆钢管,上下结构柱高强混凝土层7的截面外轮廓线为方形(实际工程中,也可根据需要设计为圆形);上下结构柱的钢管延伸段对正后焊接,并与外侧的四个节点板10焊接固定,每个节点板10上连接有4根螺栓11;上下结构柱的高强混凝土层7内沿周向布置有多根纵向钢筋9,上下结构柱的纵向钢筋延伸段对正焊接;上下结构柱的纵向钢筋延伸段外部设箍筋8,箍筋8位于现浇混凝土层5内且沿现浇混凝土层5的高度方向间隔布置;所述现浇环梁4的外周面超出上下结构柱的外沿,现浇环梁4内上部和内下部各设一个环筋组,每个环筋组包括同轴布置的四个环筋4.1。所述横梁3为混凝土梁(也可根据需要选用预制梁),横梁3底部和顶部均布置有横向钢筋3.1,横向钢筋3.1水平插入现浇环梁4内。

本实施例用于楼层上下层结构柱及楼层横梁3(也即混凝土梁)的连接,楼层上下层结构柱在施工楼层处进行拼装,二者的拼装高度为L(L为300~500mm),楼层处梁柱采用现浇环梁4连接,现浇环梁4的高度为H,H的尺寸为节点处混凝土梁的高度+50mm;上结构柱1的钢管延伸段和纵向钢筋延伸段的长度为L,下结构柱2的钢管延伸段和纵向钢筋延伸段的长度为H+L。

本发明还提供了一种如上所述柱梁连接节点施工方法,该方法具体包括以下步骤:

步骤一、预制上下结构柱,二者预留拼装高度。在工厂内预制上结构柱1和下结构柱2,使上结构柱1的钢管延伸段和纵向钢筋延伸段的长度为L,下结构柱2的钢管延伸段和纵向钢筋延伸段的长度为H+L;并在下结构柱2的钢管延伸段顶部及上结构柱1的钢管延伸段底部焊接节点板10;

步骤二、分别将上下结构柱吊装至施工楼层处,使下结构柱2的钢管延伸段超出该楼层横梁3顶部距离为L;再将上结构柱1与下结构柱2的节点板10通过螺栓11连接,并将两钢管延伸段现场焊接固定,最后将上下结构柱的纵向钢筋延伸段连接;

步骤三、将楼层横梁3伸出的横向钢筋3.1水平插入现浇环梁4后,绑扎现浇环梁4的环筋4.1和纵筋,再绑扎现浇混凝土层5的箍筋8;

步骤四、设置现浇混凝土层模板和现浇环梁模板,同时浇筑混凝土,养护成型后形成现浇环梁4和现浇混凝土层5,使横梁3、上下结构柱、现浇环梁4和现浇混凝土层5连接形成一个整体。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

- 一种钢筋直穿式钢管混凝土柱钢筋混凝土梁连接节点及施工方法

- 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁的连接节点及其施工方法