一种扒缝机

文献发布时间:2023-06-19 09:30:39

技术领域

本发明属于服装加工技术领域,具体涉及一种扒缝机。

背景技术

在服装厂的加工工艺中,有一道工艺是将缝合好的两层布料,沿缝合缝隙扒开,使缝合缝隙样式更美观。目前该工艺都是操作人员手工沿着缝隙进行扒缝操作,费时费力。

为了解决上述技术问题,如中国实用专利《一种扒缝机》,其专利号为CN201920243154.1(授权公告号为CN 209890860 U)公开了一种扒缝机,包括用于支撑缝料的辅助送料板,辅助送料板上设有辅助送料轮,在机架上设有能上下升降的安装架,安装架上设有能独立转动的第一送料轮、第二送料轮和第三送料轮,第一送料轮、第二送料轮和第三送料轮位于同一平面内并呈Y形排列布置;辅助送料轮具有多个,分别设于第一送料轮、第二送料轮和第三送料轮的下方配合送料;机架上设有驱动第一送料轮以一定速度转动的第一电机、驱动第二送料轮和第三送料轮以一定速度转动的第二电机、以及用于控制第一电机和第二电机转速的控制模块。上述专利实现了自动扒缝,但是,需要第一送料轮、第二送料轮、第三送料轮以及辅助送料轮相互配合来实现扒缝的目的,结构相对较复杂,此外,三个送料轮在对布料进行拉扯的过程中,可能会出现拉扯不均匀而导致扒缝不均匀的情况。

因此,需要对现有的扒缝机作进一步的改进。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的现状,提供一种扒缝均匀且高效的扒缝机。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种扒缝机,包括有

操作台面,基本呈水平布置;

支撑板,竖向设置在所述操作台面上;

其特征在于,还包括有

挡板,设置在所述操作台面上,且沿着双层布料的输送方向前后延伸,包括有位于所述支撑板之上的横板及与横板相连接且上下延伸的竖板,所述横板与所述支撑板之间形成有容置双层布料的上层布料的第一间隙,所述竖板位于所述支撑板左右两侧的其中一侧,并与所述支撑板之间形成有容置双层布料的下层布料的第二间隙;还包括有设置在所述操作台面上的扒缝机构,所述扒缝机构包括有

夹持机构,用来夹紧或松开双层布料,包括有左右相对且间隔布置的两个夹板及用来驱动两个夹板沿着左右方向相向或相背离运动的第一驱动机构,所述支撑板位于两个所述夹板之间,所述支撑板在对应所述夹板的位置上开设有供夹板通过的避让口;

第一升降机构,用来带动所述夹持机构上下运动,其动力输出端与所述夹持机构驱动连接;及

推动机构,用来驱动所述第一升降机构沿着双层布料的输送方向来回移动,其动力输出端与所述第一升降机构驱动连接。

两个夹板可分别采用气缸实现各自的左右动作,也可以采用同一驱动机构同时实现两个夹板的动作,但是优选地,两个所述夹板分别为第一夹板和第二夹板,所述第一驱动机构包括有第一气缸和第二气缸,所述第一气缸的动力输出端与所述第一夹板驱动连接,所述第二气缸的动力输出端与所述第二夹板驱动连接。

第一升降机构的结构形式有多种,但是从结构简单角度来讲,优选地,所述第一升降机构包括有第三气缸和第四气缸,所述第三气缸的外壳与第四气缸的外壳通过连接板相连接,所述推动机构的动力输出端与所述连接板相连接,所述第三气缸的动力输出端与所述第一气缸的外壳驱动连接,所述第四气缸的动力输出端与所述第二气缸的外壳驱动连接。

推动机构的结构形式有多种,可以采用气缸的形式,也可以采用电机和螺杆相配合的形式,但是优选地,所述推动机构包括第一电机、连接块及第一螺杆,所述第一螺杆安装在所述第一电机的输出轴上,且沿着双层布料的输送方向延伸,所述连接块上开设有与所述第一螺杆相螺纹配合的螺纹孔,且该连接块与所述连接板相对固定连接。

为了根据实际布料位置调整整个推动机构的高度,还包括有用来驱动所述推动机构上下运动的第二升降机构,所述第二升降机构的动力输出端与所述推动机构驱动连接。

第二升降机构的结构形式有多种,可以采用气缸的形式,也可以采用电机和螺杆的形式,但是优选地,所述第二升降机构为第五气缸,所述第五气缸的外壳通过支架与所述操作台面固定连接。

为了增加扒缝效率,所述扒缝机构有两组,且沿着双层布料的输送方向自前向后间隔布置,分别为第一扒缝机构及位于第一扒缝机构后侧的第二扒缝机构,所述第一扒缝机构中的夹持机构、第一升降机构及推动机构自下向上依次布置;所述第二扒缝机构中的夹持机构、第一升降机构及推动机构自上而下依次布置,且该推动机构位于所述操作台面之下。

为了实现两个扒缝机构的交替动作,提高扒缝效率,所述第一扒缝机构中的夹持机构始终位于第二扒缝机构的夹持机构之上,且沿着双层布料的输送方向,第一扒缝机构和第二扒缝机构交替前后移动。

为了在扒缝的过程中保证缝合处受力均匀,所述支撑板的顶面上设置有沿双层布料的输送方向延伸的连接条,所述连接条的顶面为向上凸出的弧形面。

优选地,所述连接条的横截面为圆形,所述支撑板的顶面具有向下凹陷且与所述连接条的底面相匹配的下凹面。

与现有技术相比,本发明的优点在于:该扒缝机中双层布料的缝合处位于支撑板之上,通过夹持机构实现对双层布料的夹紧,第一升降机构带动夹持有布料的夹持机构向下运动,即实现了对布料的向下拉扯,此时,缝合处被扒动拉扯且拉扯均匀,完成对缝合处扒缝动作,扒缝完成后夹持机构松开布料,随后在推动机构的驱动下向下游运动,整个扒缝过程,仅需要夹持机构、第一升降机构等配合即可完成,操作简单,扒缝效率高,并且在扒动拉扯中,由于缝合处位于支撑板和挡板之间,对缝合处的位置进行了一定的限位,扒缝效果好。

附图说明

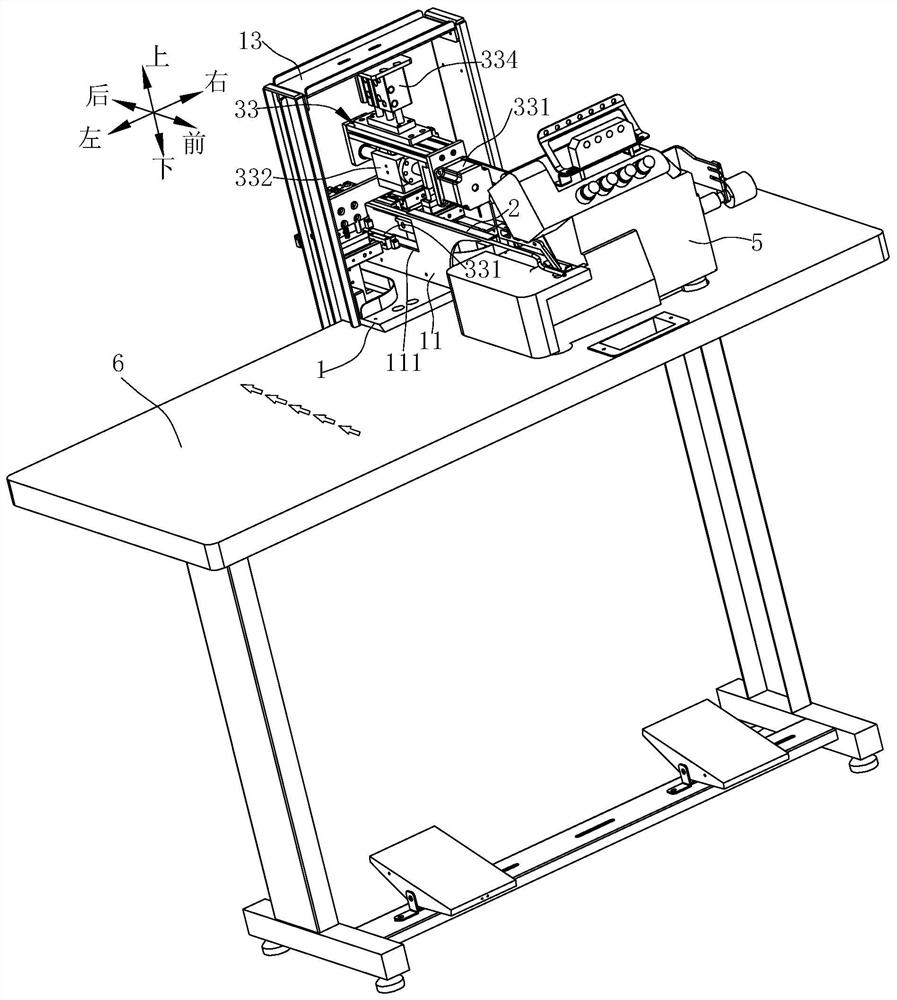

图1为本实施例的结构示意图;

图2为图1的部分结构示意图;

图3为图2的部分结构示意图;

图4为图3的另一角度的结构示意图;

图5为图3的剖视图;

图6为图3的部分结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

如图1所示,本发明实施例的扒缝机包括有工作台6、缝合机5、操作台面1、挡板2及扒缝机构。前述的工作台01的台面基本水平布置,缝合机5和操作台面1均安装在工作台6的台面上。

沿着布料的输送方向,缝合机5和扒缝机构03依次布置。缝合机02采用现有的缝纫机,采用缝纫机将单层布料缝合形成双层布料,采用缝纫机对布料进行缝合时,人工将推动布料以让布料向下游输送,缝合后在缝合处形成缝,布料的输送方向沿着图1、图2及图4中空心箭头所指的方向。

如图2至图5所示,操作台面1基本呈水平布置,且固定在工作台6的台面上。支撑板11竖向设置在操作台面1上。如图2和图5所示,挡板2设置在操作台面1上,且沿着双层布料的输送方向前后延伸,包括有位于支撑板11之上的横板21及与横板21相连接且上下延伸的竖板22,横板21与支撑板11之间形成有容置双层布料的上层布料的第一间隙A,竖板22位于支撑板11左右两侧的其中一侧,并与支撑板11之间形成有容置双层布料的下层布料的第二间隙B。

为了在扒缝过程将缝合处的缝均匀的扒开,上述的支撑板11的顶面上设置有沿双层布料的输送方向延伸的连接条4,连接条4的顶面为向上凸出的弧形面。具体地,连接条4的横截面为圆形,支撑板11的顶面具有向下凹陷且与连接条4的底面相匹配的下凹面112,连接条4局部固定在该下凹面112内。为了使布料始终位于支撑板11上,支撑板11的左右两侧边沿均具有向上延伸的延伸板113,支撑板11和两个延伸板113之间围合形成有容置布料的容置空间C。

如图2至图6所示,扒缝机构设置在操作台面1上,且有两个,分别为第一扒缝机构3a和第二扒缝机构3b,第一扒缝机构3a和第二扒缝机构3b沿着双层布料的输送方向自前向后布置。每个扒缝机构均包括有夹持机构31、第一升降机构32、推动机构33及第二升降机构,两个扒缝机构中的夹持机构31、第一升降机构32、推动机构33及第二升降机构的结构相同,其区别在于布置方式不同,具体地,第一扒缝机构3a中的夹持机构31、第一升降机构32及推动机构33自下向上依次布置;第二扒缝机构b中的夹持机构31、第一升降机构32及推动机构33自上而下依次布置,且该推动机构33位于操作台面1之下。此外,为了避免扒缝时产生干涉,在扒缝过程中,第一扒缝机构3a中的夹持机构31始终位于第二扒缝机构3b的夹持机构31之上。

以下以一个扒缝机构为例进行说明。如图2至图6所示,上述的夹持机构31用来夹紧或松开双层布料,夹持机构31包括有左右相对且间隔布置的两个夹板及用来驱动两个夹板沿着左右方向相向或相背离运动的第一驱动机构,如图3、图5及图6所示,两个夹板分别为位于左侧的第一夹板311及位于右侧的第二夹板312,支撑板11位于第一夹板311和第二夹板312之间,支撑板11在对应夹板的位置上开设有供夹板通过的避让口111,具体参见图1和图2所示。

上述的第一升降机构32用来带动夹持机构31上下运动,第一升降机构32的动力输出端与夹持机构31驱动连接。具体地,如图6所示,第一升降机构32包括有第三气缸321和第四气缸322,上述的两个延伸板113位于第二扒缝机构3b的第三气缸321和第四气缸322之间。第三气缸321的外壳与第四气缸322的外壳通过连接板323相连接,第三气缸321的动力输出端与第一气缸313的外壳驱动连接,第四气缸322的动力输出端与第二气缸314的外壳驱动连接。上述的推动机构33的动力输出端与连接板323相连接,即推动机构33的动力输出端通过连接板323与第一升降机构32驱动连接,用来驱动第一升降机构32沿着双层布料的输送方向来回移动。如图6所示,第一驱动机构包括有第一气缸313和第二气缸314,第一气缸和第二气缸的动力输出端均沿左右方向延伸,第一气缸313的动力输出端与第一夹板311驱动连接,第二气缸314的动力输出端与第二夹板312驱动连接,从而带动第一夹板311和第二夹板312沿着左右方向相向运动而夹紧双层布料,或者带动第一夹板311和第二夹板312沿着左右方向相背离运动而松开双层布料。

如图2至图6所示,上述的推动机构33包括第一电机331、连接块332及第一螺杆333。第一电机331的输出轴沿着前后方向延伸,第一螺杆333安装在第一电机331的输出轴上,且沿着双层布料的输送方向延伸,连接块332上开设有与第一螺杆333相螺纹配合的螺纹孔,且该连接块332与连接板323相对固定连接,如此,第一螺杆333在第一电机331的驱动下绕自身轴线转动,此时,连接块332沿着前后方向移动,从而带动第一夹板和第二夹板沿着布料输送方向前后移动。

如图2至图6所示,为了实现整个推动机构33的上下升降,第二升降机构用来驱动推动机构33上下运动,第二升降机构的动力输出端与推动机构33驱动连接。具体地,第二升降机构为第五气缸334,第五气缸334的外壳通过支架13与操作台面1固定连接,该支架13也与工作台6固定连接。

如图2所示,缝合后的双层布料的上层布料进入第一间隙A中,缝合后的双层布料的下层布料进入第二间隙B中,此时,支撑板11位于双层布料之间而布料的缝合处位于支撑板11之上。本实施例中的扒缝机构的工作过程如下:

在双层布料向后运动时,第一扒缝机构3a中的夹持机构31的第一夹板311在第一气缸313的驱动下朝第二夹板312方向运动,第二夹板312在第二气缸314的驱动下朝第一夹板311方向运动,即第一夹板311和第二夹板312相向运动而将双层布料夹住,随后第一夹板311在第三气缸321的驱动下而第二夹板312在第四气缸321的驱动下均向下运动,即第一夹板311和第二夹板312夹住布料向下运动从而实现了对缝合处的向下扒动;随后第一扒缝机构3a的夹持机构31在自身推动机构33的驱动下向后运动,而第二扒缝机构3b中的夹持机构31在自身的推动机构33的驱动下朝前移动而位于第一扒缝机构3a的前侧,此时,第二扒缝机构3b中夹持机构31对对应位置处进行扒缝(其工作过程与第一扒缝机构3a中的夹持机构相同,将不再进行赘述);第二扒缝机构3b中的夹持机构完成扒缝动作后,将在自身推动机构33的驱动下向后运动,此时,第一扒缝机构3a的夹持机构在自身推动机构33的驱动下朝前运动至位于第二扒缝机构3b之前,依次循环进行。

在本发明的说明书及权利要求书中使用了表示方向的术语,诸如“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“侧”、“顶”、“底”等,用来描述本发明的各种示例结构部分和元件,但是在此使用这些术语只是为了方便说明的目的,是基于附图中显示的示例方位而确定的。由于本发明所公开的实施例可以按照不同的方向设置,所以这些表示方向的术语只是作为说明而不应视作为限制。