一种增压器及自增压油缸

文献发布时间:2024-01-17 01:26:37

技术领域

本发明属于油缸增压器技术领域,尤其涉及一种增压器及自增压油缸。

背景技术

液压缸有一种很常见的应用工况:在活塞杆伸出的前大部分行程内并无负载(或负载很小),在最后一小部分行程内,负载很大,如:绝大部分压力机油缸,所有压滤机主油缸(无论立式、卧式)、压榨机(挤压式脱干机)主油缸, 金属压块机油缸等,因此需要对油缸压力进行提升。

现有技术中常采用增压器来进行油缸压力的提升,例如专利CN201520211694.3公开了一种油路增压器,所述增压缸包括增压缸本体,所述增压缸本体内部具有增压腔,所述油缸杆的另一端伸入所述增压腔中,所述增压缸本体上开设有第二进口和第二出口,所述第二出口位于所述第二进口的上方,所述型腔的截面积大于所述增压腔的截面积。专利CN201220494089.8公开了一种增压型油缸,包括主油缸体,主油缸体内安装有主活塞,主活塞上固定连接有活塞杆,主活塞将主油缸体的内腔分隔为有杆腔和无杆腔,主油缸体上设有与无杆腔连通的进油口,主油缸体的无杆腔端固定安装有增压油缸体,增压油缸体内安装有与其密封配合的增压活塞,增压活塞的大端将增压油缸体的内腔分隔为增压腔和卸压腔,增压油缸体上设有与增压腔连通的增压油口,增压油缸体上还设有与卸压腔连通的回油口;主活塞和活塞杆运动到位后,增压油口进油,推动增压活塞,增压活塞的小端向无杆腔内运动,无杆腔内的油液被压缩,压力升高,达到增压的目的。

但上述油缸只能在单个活塞腔中利用有杆腔和无杆腔的受力面积差获得增压,由于油缸体积和结构强度要求的限制,简单的利用面积差获得的增压效果有限,对于高压的场景需要设置高压泵进行,当负载特别大时,则需要通过加大液压缸缸径来满足要求。而缸径越大,液压缸成本越高,液压控制系统的制造成本和运行成本也越高,而生产效率则相对降低。

因此,亟须一种自带增压器的液压缸来满足此种工况,能够提高增压效果,同时为用户节约成本、提高效率。

发明内容

针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种增压器及自增压油缸,具备同样的输出推力可以较小缸径取代大缸径,液压站低压泵流量相应变小,且不必设置高压泵,总功率大幅度降低,具有节能降耗的优点,解决了现有技术的问题。

本发明采用的技术方案是:

一种增压器,包括增压器基体,所述增压器基体中设有油缸无杆腔油路和油缸有杆腔油路,其特征在于:

所述增压器基体内部还设有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔中安装有增压机构,所述第二容纳腔中安装有油缸无杆腔进出油机构;

所述油缸无杆腔油路通过所述无杆腔进出油机构连通于油缸无杆腔,所述油缸有杆腔油路连通于油缸有杆腔;

所述增压机构包括增压杆、增压上缸体和增压下缸体,所述增压上缸体下端面与所述增压下缸体上端面抵接,所述增压下缸体上端设有增压腔,所述增压杆的下端可滑动贴合于所述增压下缸体的增压腔中;

所述增压腔的进油口连通于所述油缸无杆腔油路,所述增压腔的出油口连通于油缸无杆腔。

优选的,所述油缸无杆腔油路包括无杆腔主油路和第一环形腔;所述无杆腔主油路的端部设有无杆腔油口,所述第一环形腔连通于所述无杆腔主油路,所述第一环形腔环绕设置于所述第一容纳腔侧壁,所述第一环形腔连通于所述无杆腔进出油机构。

优选的,所述增压下缸体中设有进油单向阀,所述进油单向阀的进油口连通于所述第一环形腔,所述进油单向阀的出油口连通于所述增压腔;所述增压下缸体中还设有排油单向阀,所述排油单向阀的进油口连接于所述增压腔,所述排油单向阀的出油端连通于所述油缸无杆腔。

优选的,所述增压上缸体的下端面抵接于所述增压下缸体的上端面,所述增压上缸体中设有活塞杆腔和活塞腔,所述活塞杆腔内设有第四环形腔和第五环形腔;所述增压上缸体中还设有上缸体通道一、上缸体通道二和上缸体通道三,所述上缸体通道一的一端连通于所述第四环形腔,另一端连通于所述油缸无杆腔油路;所述上缸体通道二的一端连通于所述第五环形腔,另一端连通于所述有杆腔油路;

所述增压杆包括依次设置的增压活塞杆、增压活塞和增压头,所述增压活塞杆滑动贴合设置于所述活塞杆腔中且接触部位为硬密封,所述增压活塞杆内部设有与所述增压活塞杆同轴向设置的增压活塞杆通道和与所述增压活塞杆垂直轴向设置的切换通道,并且所述增压活塞杆通道与所述切换通道相连通;

所述增压活塞滑动贴合于所述活塞腔中,所述增压活塞将所述活塞腔分隔为子活塞腔一和子活塞腔二,所述子活塞腔一连通于所述上缸体通道三,所述上缸体通道三另一端连通有换向阀,所述子活塞腔二连通于所述有杆腔油路;所述子活塞腔一连通于所述增压活塞杆通道。

优选的,所述换向阀包括换向阀孔、换向阀杆,所述换向阀杆包括同轴连接的上部和下部,所述上部的直径小于所述下部的直径;

所述下部的外圆与换向阀孔滑动贴合,且接触部位为硬密封;

所述下部的下端设有插槽,所述增压活塞杆能延伸到所述插槽中,所述下部的外圆上设有第三环形腔;

所述增压器基体中具有第三环形腔进油通道,所述第三环形腔进油通道一端和所述油缸无杆腔油路连通,所述第三环形腔进油通道另一端和所述第三环形腔连通;

所述增压器基体中设有第三环形腔出油通道,所述第三环形腔出油通道一端和所述第三环形腔连通,所述第三环形腔出油通道另一端连通有输油通道,所述输油通道的另一端连通于上缸体通道三;所述增压器基体中还设有分别与所述下部的上端面一侧腔室和第三环形腔连通的通道四和通道五,通道四和通道五的另一端均连接于油缸有杆腔油路。

优选的,所述油缸无杆腔进出油机构包括安装于所述第二容纳腔中的进出油缸体、设置于增压器基体的控制活塞腔,所述进出油缸体中设有进出油通道、第一连接通道和第二连接通道;

所述控制活塞腔中设有适配的控制活塞,所述控制活塞腔包括控制活塞子腔一和控制活塞子腔二,所述控制活塞子腔一位于所述控制活塞的一侧,且所述控制活塞子腔一连通于所述油缸有杆腔油路;所述控制活塞子腔二位于所述控制活塞的另一侧,且所述控制活塞子腔二连通于进出油通道,所述控制活塞下端固定连接有控制活塞杆,所述控制活塞杆贴合连接于所述进出油通道;

所述进出油通道中设有液控单向阀,所述进出油通道通过所述液控单向阀连通于所述油缸无杆腔,所述控制活塞的受力面积大于所述液控单向阀的受力面积;

所述第一连接通道一端连通于所述进出油通道,另一端连通于所述第一环形腔;

所述第二连接通道一端连接于所述第一连接通道,所述第二连接通道另一端连接于所述控制活塞子腔二。

优选的,所述进出油缸体为圆柱形缸体,所述进出油缸体外周面环绕设有第二环形腔,所述第二环形腔外圈连通于所述第一环形腔,所述第二环形腔内圈连通于所述第一连接通道。

优选的,还包括复位缸体和连接套,所述复位缸体内具有复位活塞腔,所述复位活塞腔中设有适配的复位活塞,所述复位活塞腔包括复位活塞子腔一和复位活塞子腔二,所述复位活塞子腔一位于所述复位活塞的远离所述换向阀杆的一侧,所述复位活塞子腔一连通于所述油缸有杆腔油路,所述复位活塞子腔二位于所述复位活塞的靠近所述换向阀杆的一侧;所述连接套固定连接于所述复位缸体下端,且两者连通,所述换向阀杆的上部贴合于所述连接套内壁,所述连接套连通于所述油缸无杆腔油路;

所述复位活塞下侧固定连接有复位活塞杆,所述复位活塞杆下端延伸到所述连接套中,且用于顶推所述换向阀杆的上部。

本发明另一方面提供一种自增压油缸,包括以上所述的增压器,其特征在于:还包括油缸缸体一、油缸活塞一和油缸活塞杆一,

所述油缸活塞一滑动连接于所述油缸缸体一中,且所述油缸活塞一将所述油缸缸体一内腔分隔为有杆腔一和无杆腔一,所述油缸活塞杆一固定连接于所述油缸活塞一,且所述油缸活塞杆一延伸到所述油缸缸体一外侧;

所述增压器嵌接于所述油缸活塞杆一中,所述油缸无杆腔油路连通于所述无杆腔一,所述油缸有杆腔油路连通于所述有杆腔一。

本发明另一方面提供一种自增压油缸,包括以上所述的增压器,其特征在于:还包括油缸缸体二、油缸活塞二和油缸活塞杆二,所述油缸活塞二滑动连接于所述油缸缸体二中,且所述油缸活塞二将所述油缸缸体二内腔分隔为有杆腔二和无杆腔二,所述油缸活塞杆二固定连接于所述油缸活塞二,且所述油缸活塞杆二延伸到所述油缸缸体二外侧;

所述增压器固定于所述油缸缸体二尾部,所述油缸无杆腔油路连通于所述无杆腔二,所述油缸有杆腔油路连通于所述有杆腔二。

与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

1、本发明中,同样的输出推力可以较小缸径取代大缸径,液压站低压泵流量相应变小,且不必设置高压泵,总功率大幅度降低,节能降耗,故可为用户大量降低设备成本及运行维护成本,而且工作效率高。

2、增压范围大,压力高。可将油缸无杆腔的油压增至系统压力的多倍,从中压增至超高压,可应用于某些负载巨大的工况。

3、增压油流量相对较大,并且可随油缸缸径的增大而加大,以提高效率。之前有小微型增压器受限于体积,流量很小,工作效率较低。

4、增压器既可外置,也可内置,满足油缸不同安装、连接方式的需要,可适应更多应用场景。之前有小微型增压器,只能安装于油缸活塞杆内部,油缸有杆腔、无杆腔油口只能在油缸活塞杆头部,限制了应用范围。

5、除油缸无杆腔和增压腔为高压(超高压)外,油缸其它部位及所有外部管路均为中(低)压,使用安全性好。

附图说明

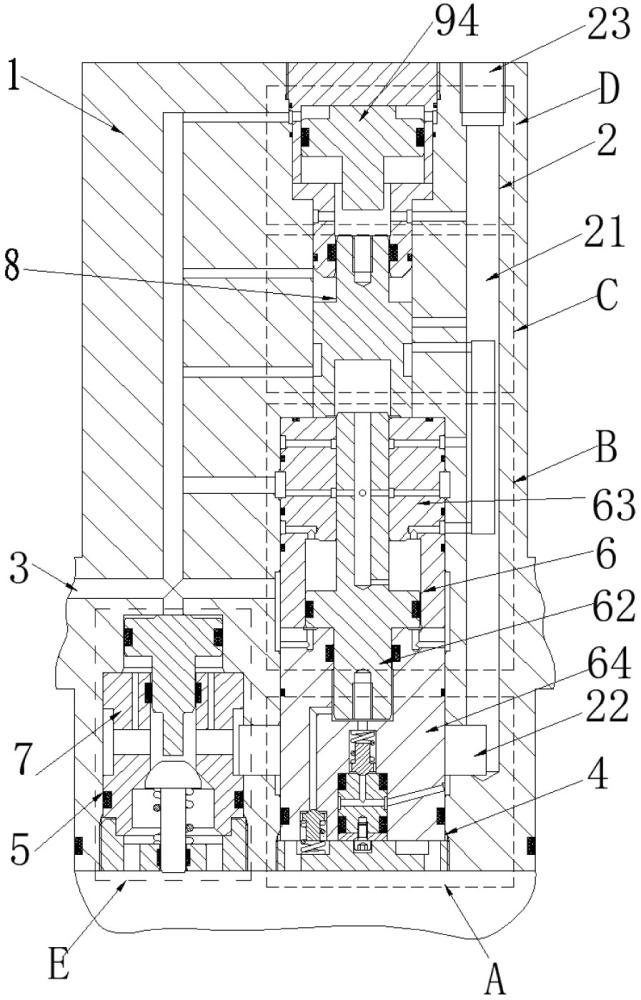

图1是本发明实施例一提供的增压器的初始状态的结构示意图;

图2是图1中A部分的放大结构示意图;

图3是图1中B部分的放大结构示意图;

图4是图1中C部分的放大结构示意图;

图5是图1中D部分的放大结构示意图;

图6是图1中E部分的放大结构示意图;

图7是本发明实施例一提供的增压器的动作状态一的结构示意图;

图8是本发明实施例一提供的增压器的动作状态二的结构示意图;

图9是本发明实施例一提供的增压器的动作状态三的结构示意图;

图10是本发明实施例一提供的增压器的动作状态四的结构示意图;

图11是本发明实施例一提供的增压器的动作状态五的结构示意图;

图12是本发明实施例二提供的自增压油缸的结构示意图;

图13是本发明实施例三提供的自增压油缸的结构示意图。

图中:

1、增压器基体;

2、油缸无杆腔油路;21、无杆腔主油路;22、第一环形腔;23、无杆腔油口;

3、油缸有杆腔油路;

4、第一容纳腔;

5、第二容纳腔;

6、增压机构;61、增压腔;62、增压杆;63、增压上缸体;64、增压下缸体;65、进油单向阀;66、排油单向阀;622、增压活塞杆;6221、增压活塞杆通道;6222、切换通道;623、增压活塞;624、增压头;634、活塞杆腔;6341、第四环形腔;6342、第五环形腔;635、活塞腔;6351、子活塞腔一;6352、子活塞腔二;636、上缸体通道一;637、上缸体通道二;638、上缸体通道三;

7、进出油机构;71、进出油缸体;72、控制活塞腔;721、控制活塞子腔一;722、控制活塞子腔二;73、进出油通道;74、第一连接通道;75、第二连接通道;76、控制活塞;77、控制活塞杆;78、液控单向阀;79、第二环形腔;

8、换向阀;80、换向阀孔;81、换向阀杆;811、上部;812、下部;813、插槽;814、第三环形腔;82、第三环形腔进油通道;83、第三环形腔出油通道;84、输油通道;85、通道四;86、通道五;

91、复位缸体;92、连接套;93、复位活塞腔;94、复位活塞;931、复位活塞子腔一;932、复位活塞子腔二;95、复位活塞杆;

101、油缸缸体一;102、油缸活塞一;103、油缸活塞杆一;1011、有杆腔一;1012、无杆腔一;104、前端盖一;105、后端盖一;

111、油缸缸体二;112、油缸活塞二;113、油缸活塞杆二;1111、有杆腔二;1112、无杆腔二; 114、后端盖二;115、前端盖二。

具体实施方式

为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。

下面结合附图对本发明的结构作详细的描述。

实施例一:

请参阅图1,本发明实施例提供的一种增压器,包括增压器基体1,所述增压器基体1中设有油缸无杆腔油路2和油缸有杆腔油路3,所述增压器基体1内部还设有第一容纳腔4和第二容纳腔5,所述第一容纳腔4中安装有增压机构6,所述第二容纳腔5中安装有油缸无杆腔进出油机构7;

参阅图12,所述油缸无杆腔油路2通过所述进出油机构7连通于油缸无杆腔一1012,所述油缸有杆腔油路3连通于油缸有杆腔一1011。

参阅图1、图2、图3和图7,所述增压机构6包括增压杆62、增压上缸体63和增压下缸体64,所述增压上缸体63下端面可与所述增压下缸体64上端面抵接,所述增压下缸体64上端设有增压腔61,所述增压杆62的下端可滑动贴合于所述增压下缸体64的增压腔61中;

所述增压腔61的进油口连通于所述油缸无杆腔油路2,所述增压腔61的出油口连通于油缸无杆腔;所述油缸无杆腔油路2中的液压油能以第一油压(例如系统油压)进入所述增压腔61;通过所述增压杆62的下端的挤压,能以n倍所述第一油压的压力将增压腔61中的液压油注入所述油缸无杆腔中。

参阅图12,使用时,油缸行程前段无负载,油缸无杆腔油路2进油,通过无杆腔进出油机构7使油进入油缸无杆腔一1012中,油缸活塞杆一103开始伸出;因油缸行程前段无负载,油缸无杆腔一1012中的油压并不高,当油缸活塞杆头部接触到负载,油缸无杆腔一1012中的迅速上升,当上升到液压站的系统压力时,油缸无杆腔油路2中的油进入增压腔61,经过自动循环增压,将增压腔61中的油以多倍的压力注入到油缸无杆腔,从而完成对油缸无杆腔一1012的增压。

通过该设置,同样的输出推力可以较小缸径取代大缸径,液压站低压泵流量相应变小,且不必设置高压泵,总功率大幅度降低,节能降耗,故可为用户大量降低设备成本及运行维护成本,而且工作效率高。并且增压范围大,压力高,可将油缸无杆腔的油压增至系统压力的4倍,甚至更高,从中压增至超高压,可应用于某些负载巨大的工况。并且增压油流量可随油缸缸径的增大而加大,以提高效率。

请参阅图1,所述油缸无杆腔油路2包括无杆腔主油路21和第一环形腔22;所述无杆腔主油路21的端部设有无杆腔油口23,所述第一环形腔22连通于所述无杆腔主油路21,所述第一环形腔22环绕设置于所述第一容纳腔4侧壁,所述第一环形腔22连通于所述无杆腔进出油机构7。

在使用时,液压油从无杆腔油口23输入,依次经过无杆腔主油路21和第一环形腔22,最终通过进出油机构7进入到油缸无杆腔一1012中。

请参阅图2,所述增压下缸体64中设有进油单向阀65,所述进油单向阀65的进口端连通于所述第一环形腔22,所述进油单向阀65的出口端连通于所述增压腔61;所述增压下缸体64中还设有排油单向阀66,所述排油单向阀66的进口端连接于所述增压腔61,所述排油单向阀66的出口端连通于所述油缸无杆腔一1012。

使用时,油缸行程前段无负载,油缸无杆腔油路2进油,通过进出油机构7使油进入油缸无杆腔一1012中,因油缸行程前段无负载,油缸无杆腔一1012油压并不高,当油缸活塞杆头部接触到负载,油缸无杆腔一1012油压迅速上升,当上升到液压站的系统压力时,油缸无杆腔油路2中的油顶开进油单向阀65并进入增压腔61中,经过自动循环增压,将增压腔61中的油以n倍的系统油压顶开排油单向阀66,并注入到所述油缸无杆腔一1012,从而完成对所述油缸无杆腔一1012的增压。

请参阅图3,所述增压上缸体63的下端面抵接于所述增压下缸体64的上端面,所述增压上缸体63中设有活塞杆腔634和活塞腔635,所述活塞杆腔634中设有第四环形腔6341和第五环形腔6342;所述增压上缸体63中还设有上缸体通道一636、上缸体通道二637和上缸体通道三638,所述上缸体通道一636的一端连通于所述第四环形腔6341,另一端连通于所述油缸无杆腔油路2;所述上缸体通道二637的一端连通于所述第五环形腔6342,另一端连通于所述油缸有杆腔油路3。

所述增压杆62包括依次设置的增压活塞杆622、增压活塞623和增压头624,所述增压活塞杆622滑动贴合设置于所述活塞杆腔634中,且接触部位为硬密封;所述增压活塞杆622内部设有与所述增压活塞杆622同轴向设置的增压活塞杆通道6221和与所述增压活塞杆622垂直轴向设置的切换通道6222,并且所述增压活塞杆通道6221与所述切换通道6222相连通;

当所述增压杆62与所述增压上缸体63的相对位置变化后,所述切换通道6222能交替连通于所述上缸体通道一636或所述上缸体通道二637;所述增压活塞623滑动贴合于所述活塞腔635中,所述增压活塞623将所述活塞腔635分隔为子活塞腔一6351和子活塞腔二6352,所述子活塞腔一6351连通于所述上缸体通道三638,所述上缸体通道三638另一端连通有换向阀8,所述子活塞腔二6352连通于所述油缸有杆腔油路3。

所述子活塞腔一6351连通于所述增压活塞杆通道6221。通过该设置,当子活塞腔一6351进油时,可向下推动所述增压活塞623,并且子活塞腔一6351的油可进入增压活塞杆通道6221中并到达增压活塞杆622上端,从而使增压活塞杆622上端和增压活塞623上端两个部位推动增压杆62向下移动,这两个部位总的受力面积是增压头624受力面积的n倍,从而可使增压腔内的油压升高到系统压力的n倍,其中n的范围可以根据实际使用要求选择,优选为大于4的整数,也可以为非整数,只要能满足提高系统压力即可。

请参阅图6,所述无杆腔进出油机构7包括安装于所述第二容纳腔5中的进出油缸体71、设置于增压器基体的控制活塞腔72,所述进出油缸体71中设有进出油通道73、第一连接通道74和第二连接通道75;所述控制活塞腔72中设有适配的控制活塞76,所述控制活塞腔72包括控制活塞子腔一721和控制活塞子腔二722,所述控制活塞子腔一721位于所述控制活塞76的一侧,且所述控制活塞子腔一721连通于所述油缸有杆腔油路3;所述控制活塞子腔二722位于所述控制活塞76的另一侧,且所述控制活塞子腔二722连通于进出油通道73,所述控制活塞76下端固定连接有控制活塞杆77,所述控制活塞杆77可滑动贴合连接于所述进出油通道73。

所述进出油通道73中设有液控单向阀78,所述进出油通道73通过所述液控单向阀78连通于所述油缸无杆腔一1012,所述控制活塞76受力面积与所述液控单向阀78受力面积的比值大于n;所述第一连接通道74一端连通于所述进出油通道73,另一端连通于所述第一环形腔22;所述第二连接通道75一端连通于所述第一连接通道74,所述第二连接通道75另一端连通于所述控制活塞子腔二722。

参阅图1、图6和图12,通过该设置,当向油缸无杆腔一1012注油时,油依次通过无杆腔主油路21、第一环形腔22、第一连接通道74、进出油通道73,并顶开液控单向阀78,进入油缸无杆腔一1012中。

通过油缸有杆腔油路3向油缸有杆腔一1011注油时,油缸有杆腔油路3中的油进入控制活塞子腔一721,可推动控制活塞76向下移动,由于所述控制活塞76受力面积与所述液控单向阀78受力面积的比值大于n,从而使控制活塞杆77推开液控单向阀78,此时,油缸无杆腔一1012的油依次通过液控单向阀78与进出油缸体71之间的开口、进出油通道73、第一连接通道74、第一环形腔22和无杆腔主油路21进行回油。

进一步的,所述进出油缸体71为圆柱形缸体,所述进出油缸体71外周面环绕设有第二环形腔79,所述第二环形腔79外圈连通于所述第一环形腔22,所述第二环形腔79内圈连通于所述第一连接通道74。

在使用时,第一连接通道74和第一环形腔22通过第二环形腔79进行油的流通。通过该设置,第一连接通道74环形设置若干个,可提高进油和回油的效率。

请参阅图4,所述换向阀8包括换向阀孔80、换向阀杆81,所述换向阀杆81包括同轴连接的上部811和下部812,所述上部811的直径小于所述下部812的直径;所述下部812的外圆与换向阀孔80滑动贴合,且接触部位为硬密封。所述下部812的下端设有插槽813,所述增压活塞杆622上端能滑动插入到所述插槽813中,所述下部812的外周壁上具有第三环形腔814;

所述增压器基体1中具有第三环形腔进油通道82,所述第三环形腔进油通道82一端和所述油缸无杆腔油路2连通,当相对位置变化后,所述第三环形腔进油通道82另一端能和所述第三环形腔814连通;所述增压器基体1中设有第三环形腔出油通道83,所述第三环形腔出油通道83一端能和所述第三环形腔814连通,所述第三环形腔出油通道83另一端连通有输油通道84,所述输油通道84的另一端连通于上缸体通道三638。所述增压器基体1中还设有分别与所述下部812的上端面一侧腔室和第三环形腔814连通的通道四85和通道五86。通道四85和通道五86的另一端均连接于油缸有杆腔油路3。

请参阅图5和图4,还包括复位缸体91和连接套92,所述复位缸体91内具有复位活塞腔93,所述复位活塞腔93中设有适配的复位活塞94,所述复位活塞腔93包括复位活塞子腔一931和复位活塞子腔二932,所述复位活塞子腔一931位于所述复位活塞94的远离所述换向阀杆81的一侧,所述复位活塞子腔一931连通于所述油缸有杆腔油路3,所述复位活塞子腔二932位于所述复位活塞94的靠近所述换向阀杆81的一侧;

所述连接套92固定连接于所述复位缸体91下端,且两者内部空腔连通,所述换向阀杆81的上部811可滑动贴合于所述连接套92内壁,所述连接套92连通于所述油缸无杆腔油路2;所述复位活塞94下端设置有复位活塞杆95,所述复位活塞杆95下端延伸到所述连接套92中,且能顶推所述换向阀杆81的上部811。

本发明的工作原理:

油缸的初始状态为活塞杆全部缩回,图1所示为增压器的初始状态,即换向阀杆81、增压杆62均处于下限位,复位活塞94在上限位。

负载小或无负载时,油缸无杆腔油路2进油,经第一环形腔22、第二环形腔79后,通过第一连接通道74和进出油通道73,顶开液控单向阀78,进入油缸无杆腔一1012;油缸有杆腔一1011中的油经过油缸有杆腔油路3排出,油缸活塞杆一103开始伸出。

换向阀杆81的下端面(下部812下端)和中端面(下部812上端)均受来自油缸有杆腔油路3中的油的作用,上端面(上部811上端)受来自油缸无杆腔油路2中的油的作用,换向阀杆81综合受力向下大于向上,保持位置。增压活塞623上下端面、增压活塞杆622上端面同时受油缸有杆腔油路3中的油的作用,增压头624下方无油不受力,故增压杆62综合受力向下大于向上,保持位置。

因油缸行程前段无负载,油缸无杆腔一1012的油压并不高,开启不了进油单向阀65。当油缸活塞杆头部接触到负载,油缸无杆腔一1012的油压迅速上升,当升到设定的进油单向阀65开启压力(相当于液压站的系统压力)时,油缸无杆腔油路2的油顶开进油单向阀65,进入增压腔61,推动增压杆62上行,直至其上限位,增压腔61内充满压力油(见图7)。

此时由于增压杆62位置的变化,造成换向阀杆81下方的插槽813即增压活塞杆622上方供油油路的转换,即改为无杆腔供油,因增压活塞杆622的受力面积与增压头624相同,上下受力平衡,增压杆62保持当前位置。而换向阀杆81下端面受力面积大于上端面,所以换向阀杆81上行,直至其上限位(见图8)。

此时由于换向阀杆81位置的变化,增压活塞杆622上腔改为无杆腔供油,增压活塞623的上腔也改为无杆腔供油(其下腔一直通有杆腔),增压杆62向下受力的总面积远大于向上受力面积(其比值为n=2~4,甚至更大),所以增压腔61内油压增高到原来的n倍,达到了排油单向阀66的开启压力,顶开排油单向阀66,进入油缸无杆腔,增压腔61逐渐排空,增压杆62由上限位回到下限位(此过程中进油单向阀65是完全封住的)(见图9)。

此时换向阀杆81下腔已与油缸有杆腔相通,压力迅速下降,在上腔(一直通油缸无杆腔)压力油的作用下,换向阀杆81回到下限位。至此,经过一个循环,增压器恢复到初始状态(见图1)。然后立即进入下一个循环……如此周而复始、循环往复,增压器一次次向油缸无杆腔打入n倍于系统工作压力的高压油,使无杆腔压力升高到活塞杆足以克服相当巨大的负载。液控单向阀78避免了油缸无杆腔供油管路与无杆腔直通,使高压油(超高压油)不会波及其它,即除了增压腔61和油缸无杆腔油压高(超高),增压器其它部位及油缸无杆腔供油管路的油压不会高于正常系统压力。

当油缸活塞杆完成本次工作要缩回时,无杆腔油路泄压,增压器停止动作(此时换向阀杆81和增压杆62的位置不确定,可能停在任意位置);有杆腔进入压力油,复位活塞94下行,将换向阀杆81顶至下限位(如图10所示,在油缸活塞杆缩回过程中,复位活塞94和换向阀杆81一直保持此位置)。而由于液控单向阀78的存在,最初阶段,无杆腔高压油无法排出。当有杆腔压力升至系统压力时,因控制活塞受力面积与液控单向阀受力面积的比值大于n,即控制活塞受力大于单向阀受力,所以控制活塞下行顶开单向阀,无杆腔高压油陆续排出(泄压、返回液压站油箱),油缸活塞杆逐渐缩回,回复初始位置。

经过油缸活塞杆的回缩过程,增压杆62的位置依然是不确定的。它有三种位置可能性:上限位、中间位(除上、下限位以外的所有中间位置,因受力状态相同,可归为一大类)、下限位。

当油缸活塞杆再次伸出(无杆腔进油,有杆腔泄压),复位活塞94被顶回上限位(且在油缸活塞杆伸出过程中一直保持此位置),换向阀杆81暂时保持下限位:

若增压杆62也处在下限位(如图1所示),如前所述,后期增压器自动运行;

若增压杆62处在上限位(如图7所示,即增压腔61内已存满油,增压杆62暂时无法下移),无杆腔压力油首先进入换向阀杆81下腔,(由于换向阀杆81上下的受力面积差)将换向阀杆81顶至上限位(如图8所示),无杆腔油压升至系统压力时,(如前所述)开始自动循环增压;

若增压杆62处在中间位(如图11所示),换向阀杆81继续保持当前位置。当无杆腔油压升至系统压力时,进油单向阀65开启,增压腔61继续进油,直至增压杆62达到上限位(如图7所示),如前所述,开始自动循环增压。

如上所述,在油缸活塞杆的反复伸缩过程中,增压器在需要时则自动增压,不需要时则停止工作。

实施例二:

请参阅图12,本申请还提供一种一种自增压油缸,包括上述的增压器、油缸缸体一101、油缸活塞一102和油缸活塞杆一103,所述油缸缸体一101上下两端分别密封固定连接有前端盖一104和后端盖一105,所述油缸活塞一102滑动贴合于所述油缸缸体一101中,且所述油缸活塞一102将所述油缸缸体一101内腔分隔为有杆腔一1011和无杆腔一1012,所述油缸活塞杆一103固定连接于所述油缸活塞一102,且所述油缸活塞杆一103可通过所述前端盖一104的孔延伸到所述油缸缸体一101外侧;所述增压器嵌接于所述油缸活塞杆一103中,所述油缸无杆腔油路2通过无杆腔进出油机构7连通于所述无杆腔一1012,所述油缸有杆腔油路3连通于所述有杆腔一1011。

实施例三:

请参阅图13,为一种自增压油缸的另一实施例,包括上述的增压器、油缸缸体二111、油缸活塞二112和油缸活塞杆二113,所述油缸缸体二111上下两端分别密封固定连接有后端盖二114和前端盖二115,所述油缸活塞二112滑动贴合于所述油缸缸体二111中,且所述油缸活塞二112将所述油缸缸体二111内腔分隔为有杆腔二1111和无杆腔二1112,所述油缸活塞杆二113固定连接于所述油缸活塞二112,且所述油缸活塞杆二113可通过所述前端盖二115的孔延伸到所述油缸缸体二111外侧;所述增压器嵌接于所述后端盖二114中,所述油缸无杆腔油路2通过无杆腔进出油机构7连通于所述无杆腔二1112,所述油缸有杆腔油路3连通于所述有杆腔二1111。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。