一种跨海空介质通信中继节点

文献发布时间:2023-06-19 18:34:06

技术领域

本发明涉及水下通信技术领域,尤其涉及一种跨海空介质通信中继节点。

背景技术

海洋有着巨大的资源与价值等待着人们去不断开发与利用,但目前人类只探索到了海洋中的约5%,主要原因是除了要面对和克服高压、不稳定的水温、黑暗、缺氧以及高腐蚀性的海水等等诸多自然问题,还要面临使用人造设备在深海看不见、看不远,听不清、听不远以及在通讯互联互通上难以实现等困难。

为了打造透明海洋,为开发利用海洋资源提供技术支持,现有技术中采用固定浮标或临时抛设浮标等类似通信中继手段解决水下与水上用户(包括水面用户(例如,船舶、水面无人船、浮标等)、空中平台(例如,飞行平台(例如,飞机、无人机、气球、气艇等)、天上平台(例如,通过卫星节点应用的平台)、或陆上平台(例如,陆上基地基站、岸上控制室、无线电收发室等))的通讯问题。

但是此种通讯方式下的浮标一般暴露在水面上,多用于即时通讯,作用时间短,不能满足水下用户多种通讯需求,且暴露在水面上容易被识别,给水下用户造成安全隐患。

发明内容

为了解决现有技术问题,本发明提供一种跨海空介质通信中继节点,在使用时分离成三段式结构,能够实现无线电或激光信号和水声信号的双向转换,并能够实现与水下用户的多通讯需求;并且在通信时,三段式中上段浮出水面收发无线电或激光信号,而在通讯结束后,上段隐藏于水面之下,实现安全隐蔽。

为此,本发明采用下述技术方案予以实现:

本申请涉及一种跨海空介质通信中继节点,其特征在于,包括:

第一中继结构,其具有无线电或激光信号通讯收发装置、通信及数据处理单元、第一水声通信模块和用于为第一中继结构中用电部件供电的第一电源单元,所述通信及数据处理单元分别与所述无线电或激光信号通讯收发装置和第一水声通信模块连接;

第二中继结构,其具有深海收放络车、综合控制单元、第二水声通信模块、水下绳缆布放控制装置、和用于对所述第二中继结构中用电部件供电的第二电源单元;所述综合控制单元分别与所述深海收放络车和第二水声通信模块连接;所述深海收放络车的缆绳与所述第一中继结构连接,用于收放所述第一中继结构;所述第二水声通信模块与所述第一水声通信模块双向通信;所述水下绳缆布放控制装置用于控制所述第二中继结构的悬浮深度;

第三中继结构,其具有信息载体和锚装置,所述信息载体设置在所述锚装置上,且所述水下绳缆布放控制装置的缆绳分别与所述信息载体和所述锚装置连接,所述信息载体至少包括第三水声通信模块和用于对所述信息载体中用电部件供电的第三电源单元,所述第三水声通信模块与所述第一水声通信模块双向通信;

在所述跨海空介质通信中继节点布设水中时,所述第一中继结构和第二中继结构通过第一水下分离装置分离,所述第二中继结构和第三中继结构通过第二水下分离装置分离,且在下沉至一定深度时,所述信息载体从所述锚装置中脱出并悬浮。

在本申请的一些实施例中,所述第三水声通信模块通过所述第一中继结构接收水上用户下发的信息,所述信息至少包括指令数据和位置数据。

在本申请的一些实施例中,所述跨海空介质通信中继节点包括:

信息存取单元,其与所述通信及数据处理单元连接、或与所述综合控制单元连接,用于存储对所述水上用户下发的信息进行处理后的输出信息、和/或存储水下用户用于上传的信息。

在本申请的一些实施例中,所述第三中继结构还包括:

信息处理单元,所述第三水声通信模块与所述信息处理单元双向通信,通过所述第三水声通信模块接收的所述水上用户下发的信息由所述信息处理单元处理输出、和/或水下用户用于上传的信息。

在本申请的一些实施例中,所述跨海空介质通信中继节点包括:

信息存取单元,其与所述信息处理单元连接,用于存储对所述水上用户下发的信息进行处理后的输出信息、和/或对水下用户用于上传的信息进行处理后的输出信息。

在本申请的一些实施例中,水下用户与所述第三水声通信模块通信,向所述信息载体发送激活指令,调用所述信息存取单元中的信息。

在本申请的一些实施例中,所述深海收放络车接收来自所述综合控制单元的、用于释放缆绳的第一缆绳控制指令,以将所述第一中继结构的无线电或激光信号通讯收发装置释放出至其顶端通信头露出水面,用于收发无线电或激光信号;

所述深海收放络车接收来自所述综合控制单元的、用于回收缆绳的第二缆绳控制指令,以将所述第一中继结构的无线电或激光信号通讯收发装置拉回至水面下预设悬浮深度。

在本申请的一些实施例中,所述综合控制单元与所述水下绳缆布放控制装置连接;所述水下绳缆布放控制装置接收来自所述综合控制单元的预设深度控制指令,控制所述第二中继结构的预设悬浮深度。

在本申请的一些实施例中,所述信息载体包括:

信息单元,其包括壳体、和位于所述壳体内的第三水声通信模块和第三电源单元,所述第三水声通信模块与水接触;

浮体,其具有正浮力,所述壳体固设于所述浮体内,所述浮体置于所述锚装置的锚壳体内;

所述水下绳缆布放控制装置的缆绳连接所述信息单元的顶端,所述信息单元的底端通过缆绳连接所述锚装置;

在所述第三中继结构下放置所述一定深度时,所述浮体连通连同信息单元从所述锚装置中脱出并悬浮。

在本申请的一些实施例中,所述信息单元的数量为并列冗余设计的两个。

在本申请的一些实施例中,所述锚装置包括:

所述锚壳体,其具有底部敞口;

锚定底板,其用于封闭所述底部敞口;

锚底座,其位于所述锚壳体的腔体内,且置于所述锚定底板上;

一对锚爪,其均固定在所述锚底座上;

锚杆,其转动连接在所述一对锚爪之间;

锚链,其一端连接所述锚杆的顶端,另一端连接所述锚壳体;

一对密封滑动组件,其分别密封装配在对应所述锚爪内,且延伸超出所述锚爪的自由端伸入所述锚壳体的侧壁通孔内;

在所述锚装置处于非工作状态时,所述密封滑动组件和所述锚壳体卡紧固定;

在所述锚装置位于水下预设深度时,所述密封滑动组件在水压作用下与所述锚壳体分离。

在本申请的一些实施例中,所述一对锚爪包括相对所述锚杆对称设置的第一锚爪和第二锚爪,对应所述第一锚爪设置第一密封滑动组件,对应所述第二锚爪设置第二密封滑动组件,所述锚装置还包括:

第一连接件,其第一端固连所述锚定底板,第二端位于所述第一密封滑动组件延伸超出所述第一锚爪的第一端部和对应所述锚壳体的第一侧壁通孔之间,所述第一密封滑动组件的第一端部穿过所述第一连接件的第一端上开设的第一通孔伸入所述第一侧壁通孔;

第二连接件,其第一端固连所述锚定底板,第二端位于所述第二密封滑动组件延伸超出所述第二锚爪的第一端部和对应所述锚壳体的第二侧壁通孔之间,所述第二密封滑动组件的第一端部穿过所述第二连接件的第一端上开设的第二通孔伸入所述第二侧壁通孔;

耳挂,其固连所述锚定底板上,且自由端挂在所述锚壳体内侧壁的凸块上;

所述第一连接件、第二连接件和耳挂形成三角样式。

在本申请的一些实施例中,所述锚爪开设有限位槽;所述密封滑动组件包括:

柱塞,其密封滑动设置在所述限位槽内,且延伸超出所述锚爪;

弹性件,其位于所述限位槽内,且一端抵靠至所述限位槽的底壁,另一端抵靠所述柱塞位于所述限位槽内的一端。

在本申请的一些实施例中,所述柱塞伸入所述限位槽的部分的外侧壁上开设有至少一个环形卡槽;所述密封滑动组件还包括:

至少一个密封圈,各密封圈套设在各环形卡槽处。

在本申请的一些实施例中,一对锚爪对称设置在所述锚底座上,且所述锚装置包括:

转轴,一端固设在一对锚爪中一个上,另一端固设在一对锚爪中另一个上。

在本申请的一些实施例中,所述锚底座包括并行布置的第一锚定板和第二锚定板;

所述一对锚爪中一个夹固在所述第一锚定板一端和所述第二锚定板一端之间,另一个夹固在所述第一锚定板的另一端和第二锚定板的另一端之间;

在本申请的一些实施例中,所述锚装置还包括:

分隔板,其用于将所述锚壳体的腔体分为第一腔体和第二腔体,所述浮体位于所述第一腔体内,所述第一腔体内且位于所述浮体的下方设置有用于连接缆绳的连接横杆;所述锚底座、一对锚爪、锚杆和锚链分别位于所述第二腔体内,且所述锚链的一端连接所述锚杆的顶端,另一端连接所述分隔板。

在本申请的一些实施例中,所述分隔板朝向第二腔体的底面上设置有凸耳,所述锚链的另一端固定至所述凸耳处。

在本申请的一些实施例中,所述锚壳体包括:

第一壳体,其形成第一容纳空间,且具有在所述第一壳体的内侧壁上设置的环形凸台,所述浮体置于所述第一容纳空间内且位于所述环形凸台的上方;

第二壳体,所述第一壳体与所述第二壳体上下连接,且具有与第一容纳空间贯通的第二容纳空间,所述第二壳体内具有所述分隔板,所述第一容纳空间和所述第二容纳空间的位于所述分隔板上方的区域形成所述第一腔体。

在本申请的一些实施例中,所述第一壳体下端具有第一接口部,所述第二壳体上端具有第二接口部,所述第一接口部和第二接口部适配连接。

在本申请的一些实施例中,所述第一接口部为第一接口法兰盘,所述第二接口部为第二接口法兰盘。

相比现有技术,本申请提供的跨海空介质通信中继节点具有如下优点和有益效果:

(1)在中继节点未工作时,结构呈鱼雷状,布设紧凑,尺寸及占用空间小;在中继节点置于水下工作时,能够分离成第一中继结构、第二中继结构和第三中继结构,且第三中继结构中信息载体能够在下沉至一定深度时,从锚装置中脱出并悬浮,实现中继节点三段式布设,满足水上、水中和水下三种通讯;

(2)利用第一中继结构中无线电或激光信号通讯收发装置、通信及数据处理单元、第一水声通信模块,第二中继结构中的深海收放络车、综合控制单元、第二水声通信模块、水下绳缆布放控制装置,以及信息载体中的第三水声通信模块,实现水上激光或无线电信号和水下水声信号之间的双向转换,为打造透明海洋以及人类开发利用海洋资源提供技术支持,同时也能够为水下用户提供信息;

(3)综合控制单元能够通过控制深海收放络车收放第一中继结构,使得能够将第一中继结构释放至水面,且也能够将第一中继结构拉回第二中继结构附近待机,避免第一中继结构暴露在水面上,实现安全隐藏。

结合附图阅读本发明的具体实施方式后,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

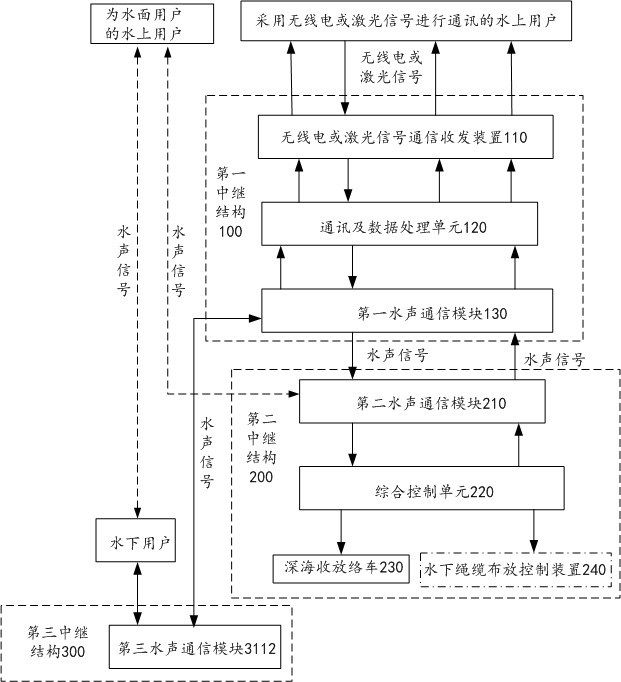

图1是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例的原理框图一;

图2是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例的原理框图二;

图3是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例布设在水下时的结构原理图;

图4是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中第三中继结构的结构图;

图5是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中第三中继结构的剖视图;

图6是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中信息载体的结构图;

图7是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中信息载体的剖视图;

图8是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中锚装置的剖视图;

图9是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中锚装置的结构图一,其中去掉锚壳体;

图10是本发明提出的跨海空介质通信中继节点一实施例中锚装置的俯视图,其中去掉锚壳体;

图11是沿图10中A-A方向的剖视图。

附图标记:

100-第一中继结构;110-无线电或激光信号通信收发装置;120-通信及数据处理单元;130-第一水声通信模块;

200-第二中继结构;210-第二水声通信模块;220-综合控制单元;230-深海收放络车;240-水下绳缆布放控制装置;

300-第三中继结构;310-信息载体;311/311'-信息单元;3111-壳体;3112-第三水声通信模块;3113-信息处理单元;3114-信息存取单元;312-浮体;313-贯通孔;314-环形圈;320-锚装置;321-第一壳体;3211-环形凸台;3212-第一接口部;3213-第一接口连接孔;322-第二壳体;3221-分隔板;3222-连接横杆;3223-第一侧壁通孔;3223'-第二侧壁通孔;3224-第二接口部;3225-凸耳;3226-第二接口连接孔;323-锚定底板;3231-第一连接件;3232-第二连接件;3233-耳挂;324-锚底座;3241-第一锚定板;3242-第二锚定板;325-第一锚爪;3251-限位槽;325'-第二锚爪;326-锚杆;327-锚链;328-第一密封滑动组件;3281-弹性件;3282-柱塞;3283-环形卡槽;3284-自由端;328'-第二滑动密封组件;3284'-自由端;329-转轴;

C1-上腔体;C2-下腔体;C3-第一容纳空间。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

为了实现跨海空介质之间的通信,打造透明海洋,本申请涉及一种跨海空介质通信中继节点(如下简称中继节点),参见图1至图3,包括第一中继结构100、第二中继结构200和第三中继结构300。

在该中继节点未工作时,该第一中继结构100、第二中继结构200和第三中继结构300上下依次连接成整体,该整体呈鱼雷状。

具体地,第一中继结构100的下端通过第一水下分离装置与第二中继结构200上端连接,第二中继结构200的下端通过第二水下分离装置与第三中继结构300的上端连接。

在该中继节点被布放至水下并处于工作状态时,参见图2,第一中继结构100的下端通过第一水下分离装置与第二中继结构200的上端分离,第二中继结构200的下端通过第二水下分离装置与第三中继结构300的上端分离,图2中虚线示出缆绳。

第一水下分离装置和第二水下分离装置分别采用现有水下分离装置连接。

现有水下分离装置可以采用专利申请号202011314066.X、名称为“水下分离装置”中公开的水下分离装置(记为水下分离装置A)。

第一中继结构100的下端与水下分离装置A中第三分离体连接在一起,第二中继结构200的上端与水下分离装置A中的第四分离体连接在一起,第二中继结构200的下端与水下分离装置A中的第三分离体连接在一起,第三中继结构300的上端与水下分离装置A中的第四分离体连接在一起。

水下分离装置A可以通过引用将全部内容并入本文。

现有水下分离装置也可以采用专利申请号202011310345.9、名称为“水下分离装置”中公开的水下分离装置(记为水下分离装置B)。

第一中继结构100的下端与水下分离装置B中的第二分离体连接在一起,第二中继结构200的上端与水下分离装置B中的第一分离体连接在一起,第二中继结构200的下端与水下分离装置B中的第二分离体连接在一起,第三中继结构300的上端与水下分离装置B中的第一分离体连接在一起。

水下分离装置B可以通过引用将全部内容并入本文。

当然,两种物体的分离方式还可以采用其他水下分离方式,在此不做限制,只要实现两者分离即可。

本申请涉及水上用户,其包括水面用户(例如,船舶、水面无人船、浮标等)、空中平台(例如,飞行平台(例如,飞机、无人机、气球、气艇等))、天上平台(例如,通过卫星节点应用的平台)、或陆上平台(例如,陆上基地基站、岸上控制室、无线电收发室等)。

如上所述的水上用户中的水面用户多数都安装有水声通信机,因此,在具有水声通信机的水面用户的水声通信范围内,可直接进行通信(参见图1中虚线部分),此部分在本申请中不做详细介绍。

在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户,可以在第一中继结构100在预设时间段内浮出至顶端通信头露出水面时,通过无线电或激光信号与水声信号的转换进行通信。

本申请主要涉及采用如上所述的中继节点,实现跨海空介质之间的通讯,具体实现无线电信号或激光信号与水声信号之间的双向通信。

参见图1,第一中继结构100除了包括壳体之外,还包括无线电或激光信号通讯收发装置110、通信及数据处理单元120、第一水声通信模块130和第一电源单元(未示出),无线电或激光信号通讯收发装置110、第一水声通信模块120和第一电源单元分别与通信及数据处理单元120连接,受通信及数据处理单元120的控制。

第一电源单元用于为第一中继结构100中用电部件供电,第一电源单元可以包括第一电池和第一电池管理单元,第一电池管理单元用于监控和管理第一电池。

如上所述的无线电信号可以为卫星通信信号或北斗信号等,激光信号可以为激光通信装置、或卫星发射的激光信号等。

无线电或激光信号由无线电或激光信号通讯收发装置110接收到,并下发至通信及数据处理单元120。

经通信及数据处理单元120处理后下发至水声信息至第一水声通信模块130。

第一水声通信模块130接收到水声信息后,发出水声信号,由此实现无线电信号或激光信号至水声信号的转换。

如上所述的第一水声通信模块130用于实现水声信号和电信号之间的转换,例如由水声换能器及其外围电路等设计而成。

水声信号继续下传至第二中继结构200。

第二中继结构200除了包括壳体之外,还包括深海收放络车230、综合控制单元220、第二水声通信模块210、水下绳缆布放控制装置240和第二电源单元(未示出)。

如上所述的第二水声通信模块210也用于实现水声信号和电信号之间的转换,例如由水声换能器及其外围电路等设计而成。

深海收放络车230、第二水声通信模块210和第二电源单元分别与综合控制单元220连接,受综合控制单元220的控制。

第二电源单元用于为第二中继结构200中用电部件供电,第二电源单元可以包括第二电池和第二电池管理单元,第二电池管理单元用于监控和管理第二电池。

深海收放络车230采用专利申请号202111255728.5、名称为“深海收放络车”中公开的深海收放络车,其具体结构可以通过引用将全部内容并入本文。

深海收放络车230的缆绳连接第一中继结构100,且其控制器为综合控制单元220中的一部分。

第二水声通信模块210设置在第二中继结构200的上端,接收第一中继结构100下传的水声信号。

水声信号经过第二水声通信模块210处理后输出水声信息,并输出至综合控制单元220。

综合控制单元220处理该水声信息,输出信号至深海收放络车230、或输出至水下绳缆布放控制装置240,即,此时实现空至海介质通信。

正常情况下,第一中继结构100是隐藏于水下预设悬浮深度的,此预预设悬浮深度可以由综合控制单元220预设指令所控制。

并且,深海收放络车230的缆绳控制指令的收放时间及间隔时间也可以由综合控制单元220内的预设程序设定,以此控制第一中继结构100浮出间隔时间及浮出时间。

若想要改变第一中继结构100的浮出间隔时间及浮出时间,则需要借助如上所述的通信方式,在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时由外部指令进行更改。

当然,也可以通过外部指令对第一中继结构100的预设悬浮深度,但是一般情况下,此预设悬浮深度在综合控制单元220内预设之后,将不再改变。

在深海收放络车230接收到来自综合控制单元220、用于释放缆绳的第一缆绳控制指令,用于将第一中继结构100的无线电或激光信号通讯收放装置110释放出至水面,以此,在浮出时间范围内,用于收发无线电或激光信号。

在超过浮出时间范围后,深海收放络车230接收到来自综合控制单元220、用于回收缆绳的第二缆绳控制指令,用于将第一中继结构100拉回水面下预设悬浮深度,实现第一中继结构100的安全隐藏,避免暴露在水面而遭到破坏或被发现。

如上所述的第一缆绳控制指令和第二缆绳控制指令在本申请中都是指在综合控制单元220中预设的指令,或者该预设的指令由外部指令所更改后的指令。

此外,可以在第一中继结构100的顶端安装武器、干扰器、探测器等,在第一中继结构100释放出至水面时,可以进行预警、打击、或干扰对手,也可以同时具备如上功能。

类似地,综合控制单元220与水下绳缆布放控制装置240(参见图1中点划线框示出的)连接,且综合控制单元220中也预设有用于将第二中继结构200定深在预设悬浮深度的预设深度控制指令。水下绳缆布放控制装置240中的缆绳连接第三中继结构300。

水下绳缆布放控制装置240接收来自综合控制单元220、用于控制第二中继结构200的预设悬浮深度的预设深度控制指令,水下绳缆布放控制装置240动作。。

水下绳缆布放控制装置240接收下发的对应定深的预设深度控制指令,实现第二中继结构200的定深(例如,常驻水下几十米至几百米的深度)。

一般地,第二中继结构200的预设悬浮深度在由综合控制单元220中的预设深度控制指令设定好后,不再改动,因此,第二中继结构200定深后可以作为第一中继结构100升(即,上浮至顶端通信头露出水面)降(即,拉回至水面下预设悬浮深度)的基础点。

在本申请的一些实施例中,水下绳缆布放控制装置240采用专利申请号202011363352.5、名称为“水下绳缆布放控制装置”中公开的水下绳缆布放控制装置,其具体结构可以通过引用将全部内容并入本文。

此时,第二中继结构200的预设悬浮深度由水下控制布放控制装置240自身结构决定。

参见图1和图2中虚线部分,在水面用户的水声通信范围内时,水面用户的水声通信机直接向水下用户下发水声信号。

在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,可以接收来自水上用户的位置或数据(例如情报、指令等)等信息,并直接下传至水下用户,以在水下用户即时到来时即时使用。

可以将水下用户的相关数据直接上传至水上用户。

参见图1和图2中虚线部分,水面用户还能够与第二水声通信模块210通信。

在水面用户的水声通信范围内时,水面用户也可以将信息(例如,用于修改第一中继结构100的浮出间隔时间及浮出时间的信息)通过第二水声通信模块210下发至综合控制单元220,实现对深海收放络车230的控制。

此外,综合控制单元220中还能够通过第二电源单元中的第二电池管理单元接收到关于第二电池的相关即时信息,例如,剩余电量、即时电流电压等。

可以通过综合控制单元220将该些相关即时信息通过第二水声通信模块210和第一水声通信模块130发送至通信及数据处理单元120,经过通信及数据处理单元120处理后,输出表征该些即时信息的控制信息,并在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,通过无线电或激光信号通讯收发装置110回传至水面,实现水下第二电池的监控。

如此,实现水声信号至无线电或激光信号的转换,即,实现海至空介质通讯。

同样地,通信及数据处理单元120还能够通过第一电源单元中的第一电池管理单元接收到关于第一电池的相关即时信息,例如,剩余电量、即时电流电压等。

可以通过通信及数据处理单元120将该些相关即时信息处理后,输出表征该些即时信息的控制信息,并在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,通过无线电或激光信号通讯收发装置110回传至水面,实现水下第一电池的监控。

如此,也实现水声信号至无线电或激光信号的转换。

如上所述的第一电池和第二电池的各项信息,可以根据水上用户的需求在接收到下发的指令后,在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,通过无线电或激光信号通讯收发装置110回传水上用户,即,实现按需回传,以便水上用户及时掌握该处理装置中的电量情况。

一般地,第三中继结构300耗电量少,因此,一般不监控第三电源单元中的第三电池的耗电量。

但是随着海洋水深不同,海洋环境不同,因此,为了实现水下水声信号的可靠传输,继续参见图1和图2,该中继节点还设置有第三中继结构300。

第三中继结构300包括信息载体310和锚装置320,信息载体310设置在锚装置320上,且水下绳缆布放控制装置240中的缆绳连接信息载体310和锚装置320(参见图3),具体地,缆绳连接信息载体310上端,信息载体310的下端通过缆绳连接锚装置320。

信息载体310包括信息单元311,该信息单元311包括第三水声通信模块3112和第三电源单元(未示出)。

如上所述的第三水声通信模块3112用于实现水声信号和电信号之间的转换,例如由水声换能器及其外围电路等设计而成。

第三电源单元用于为第三中继结构300中用电部件供电,第三电源单元可以包括第三电池和第三电池管理单元,第三电池管理单元用于监控和管理第三电池。

第三水声通信模块3112设置在信息载体310的上端,接收水上用户通过第一中继结构100中第一水声通信模块130下发的信息。

在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户,都会借助第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,通过无线电或激光信号与水声信号的转换进行通信。

因此,在设置第三水声通信模块3112时,第三水声通信模块3112接收通过第一中继结构100中第一水声通信模块130转发的水声信号。

在第一中继结构100上浮至顶端通信头露出水面时,无线电或激光信号通讯收发装置110可以接收到来自水上用户的位置或数据(例如情报、指令等)等信息,经过通信及数据处理单元120处理后控制第一水声通信模块130输出与其对应的水声信号,该水声信号由第三水声通信模块130接收到,并输出至水下用户,供水下用户即时到来时即时使用。

即,实现空至海介质的通信。

水下用户也可以将水下用户的相关数据,依次通过第三水声通信模块3112、第一水声通信模块130和通信及数据处理单元120,上传至无线电或激光信号通讯收发装置110,之后上传至水上用户。

水下用户也可以将信息(例如,用于修改第一中继结构100的浮出间隔时间及浮出时间的信息)依次通过第三中继结构300、第一中继结构100下发至第二中继结构200的综合控制单元220,实现对深海收放络车23的控制。

即,实现海至空再至海介质之间的通讯。

需要说明的是,在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户均通过第一中继结构100作为中转节点进行海空介质之间的通讯。

即,第一中继结构100和第二中继结构200之间的相互通讯,如上所述的,用于修改第一中继结构100的浮出间隔时间及浮出时间、第一电池/第二电池的信息监控等。

第一中继结构100和第三中继结构300之间的相互通讯,用于在超出为水面用户的水上用户的水声通信范围以及为采用无线电或激光信号进行通信的水上用户(例如空中平台、天上平台、陆上平台等)时,水上用户和水下用户之间进行通讯。

在本申请中,由于第一水声通信模块130和第三水声通信模块3112互相通信,且第一水声通信模块130与第二水声通信模块210互相通信,因此,可以在第一中继结构100中设置信息存储单元A或第二中继结构200中设置信息存取单元B。

在信息存取单元A设置在第一中继结构100中时,信息存取单元A与通信及数据处理单元120连接。

在信息存取单元B设置在第二中继结构200中时,信息存取单元B与综合控制单元220连接。在本申请中,参见图2,也可以在第三中继结构300中设置有信息存取单元3114,该信息存储单元3114与信息处理单元3113连接。

信息存取单元A/B/3114用于存储来自水上用户的数据(例如,位置、情报、指令等),用于滞后到来的水下用户在激活该中继节点时调用,确保水下用户提取信息时的水下安全性。

水下用户也可以将水下用户的相关数据存储在信息存取单元A/B/3114中,在水面用户的水声通信范围内时,水面用户激活该中继节点调取所需信息。

在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户,可以在第一中继结构100在预设时间段内浮出至顶端通信头露出水面时,激活该中继节点,调取所需信息并转换为无线电或激光信号发回或上传。

以图2中设置信息存取单元3114为例进行说明。

在超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户,可以在第一中继结构100在预设时间段内浮出至顶端通信头露出水面时,水上用户将数据通过第一中继结构100和第三水声通信模块3112将数据存储在信息存取单元3114中。

在水下用户滞后到来时,激活第三中继结构300,从信息存取单元3114中调取所需信息。

水下用户提取信息并向水上用户发信息时,若水上用户为水面用户且在其水声通信范围内,则水下用户直接上传至水上用户。

若超出水面用户的水声通信范围时,此时为水面用户的水上用户也采用无线电或激光信号进行通信,针对于采用无线电或激光信号进行通信的水上用户,在第一中继结构100未浮出至顶端通信头露出水面时,可以将信息存储在信息存取单元3114中,待第一中继结构100浮出至顶端通信头露出水面后,激活该海洋信息处理装置调取所需信息。

如此,在第一中继结构100浮出至顶端通信头露出水面向水上用户回传信息时,水下用户也早已离开原地点,确保其安全性,且之后发送完毕信息后,第一中继结构100也由深海收放络车230拉回隐藏至水面下的预设悬浮深度处。

在滞后水下用户到来时,首先水下用户需要向信息载体310发送激活指令,激活信息载体310,此后才能提取信息存取单元3114中的信息。

在例如空中平台、陆上平台、空中平台通信、导航受到限制时,该第一中继结构100在浮出至顶端通信头露出水面时,通过信息转换替代其功能,其通讯方式参见如上所述方式,在此不做限制。

在将第三中继结构300布设在水下时,在下沉至一定深度(此深度可预设)时,信息载体310从锚装置320中脱出,而锚装置320被下沉至海底,以实现中继节点锚定。

为了实现信息载体310和锚装置320之间的上述设计,参见图4至图11进行描述。

为了实现信息载体310能够从锚装置320中脱出,信息载体310进行如下设计。

信息载体310除了包括信息单元311之外,还包括浮体312,其中信息单元311包括壳体3111。

如上第三水声通信模块3112、信息处理单元3113、信息存取单元3114和第三电源单元均置于壳体3111内,其中第三水声通信模块3112需外露与水接触。

参见图4至图7,壳体3111与其内部的第三水声通信模块3112、信息处理单元3113和第三电源单元形成一个整体,呈鱼雷状,且横截面为圆形。

壳体3111固设至浮体312内,在壳体3111固设在浮体312内时,顶端设置的第三水声通信模块3112应从浮体312中伸出。

采用如下方式将壳体3111固设在浮体312内。

在浮体312内开设有沿水深方向的贯通孔313,壳体3111穿设在贯通孔313内,此时壳体3111的上端和下段均伸出浮体312。

在贯通孔313的内侧壁上沿水深方向开设多个环形凹槽(未示出),壳体3111套设在多个环形圈314上,且各环形圈314分别置于对应环形凹槽处,如下,限定壳体3111在浮体312内上下移动,避免壳体3111从浮体312内脱出,从而实现壳体3111在浮体312内的固定。

为了满足冗余设计,在浮体312内并列设置有两个信息单元311和311',每个信息单元311/311'的设计是相同的。

水下绳缆布放控制装置240中的缆绳连接壳体3111的上端,壳体3111的下端通过缆绳连接锚装置320。

如上所述的,信息载体310设置在锚装置320上,由于壳体3111连同内部器件(第三水声通信模块3112、信息处理单元3113和第三电源单元)和浮体312固设在一起,因此,实现信息载体310置于锚装置320上,具体将浮体312置于锚装置320的锚壳体(未标出)内。

在未达到一定深度时,信息载体310由于自身重力大于其浮力而稳定于锚壳体内,而继续下沉至信息载体310所受浮力大于自身重力时,信息载体310从锚壳体内脱出并悬浮。

其中,浮体312具有与第一中继结构100和第二中继结构200一致的正浮力,锚装置320具有负浮力。

如上所述的锚装置320可参见现有专利申请号202111254747.6、名称为“一种锚装置”中公开的锚装置(记为锚装置A),其具体结构可以通过引用将全部内容并入本文。

本文中所述的锚装置320可以为锚装置A,锚壳体即为锚装置A的壳体。

可以采用在锚壳体内侧壁上设置有环形凸台,用于承托信息载体310;且在锚壳体内设置有用于连接缆绳的连接件(例如带通孔的挂耳、连接杆、连接凸块等)。

水下绳缆布放控制装置240中的缆绳连接壳体3111的上端,壳体3111的下端通过缆绳连接锚装置320的连接件。

在下沉至一定深度时,信息载体310所受浮力大于自身重力时,从锚壳体内脱出并悬浮,其悬浮高度受缆绳长度牵制。

之后,锚装置320如现有技术中锚装置A所述的,能够实现抓地固定的功能。

替代地,锚装置320也可以采用其他结构实现。

参见图8至图11,锚装置320具有锚壳体、锚定底板323、锚底座324、一对锚爪、锚杆326、锚链327和一对密封滑动组件。

一对锚爪包括第一锚爪325和第二锚爪325',一对密封滑动组件包括第一密封滑动组件328和第二密封滑动组件328',第一密封滑动组件328对应第一锚爪325,第二密封滑动组件328'对应第二锚爪325'。

锚壳体为圆筒状结构且围合成腔体,上下贯通,即,上端具有顶部开口,下端具有底部敞口。

信息载体310上端从顶部开口露出。

锚定底板323用于封堵底部敞口,且该锚定底板323上可以具有供水流穿过的水流流通部(未标出)。

锚底座324位于腔体内,且置于锚定底板323上。

一对锚爪固设在锚底座324上,在本申请的一些实施例中,第一锚爪325和第二锚爪325'对称布置在锚底座324上。

锚爪325/325'的设置增强锚装置320的抓地能力。

锚杆326转动连接在第一锚爪325和第二锚爪325'之间,使第一锚爪325和第二锚爪325'以合适角度扎入到海底中。

在本申请的一些实施例中,锚杆326可以通过转轴329分别连接第一锚爪325和第二锚爪325',即,转轴329的第一端与第一锚爪325固定连接,转轴329的第二端与第二锚爪325'固定连接,锚杆326的底端与转轴329抓转动连接。

参见图8至图11,锚底座324包括并行布置的第一锚定板3241和第二锚定板3242,第一锚定板3241的一端A和第二锚定板3242与一端A对应的一端A'之间夹固有第一锚爪325,第一锚定板3241的另一端B和第二锚定板3242的与另一端B对应的另一端B'之间夹固有第二锚爪325'。

且同时第一锚定板3241位于一端A和另一端B之间的中间部分a'和第二锚定板3242位于一端A'和另一端B'之间的中间部分b'构成了锚杆326在转动方向上的限位部,用于限制锚杆326的转动角度。

替代地,锚杆326可以通过转轴329连接锚底座324,使锚杆326转动连接在第一锚爪325和第二锚爪325'之间,即,转轴329的一端固定连接锚底座324的位于第一锚爪325和第二锚爪325'的同一侧的部分,另一端固定连接锚底座324的位于第一锚爪325和第二锚爪325'的同另一侧的部分。

锚链327一端连接锚杆326,且另一端连接锚壳体,锚链327的长度可以根据需要进行设计。

锚壳体上可以设置有连接件,用于连接锚链327。

在本申请的一些实施例中,锚装置320还包括分隔板3221,用于将锚壳体的腔体分为上下的第一腔体和第二腔体(即下腔体C2)。

参见图5,浮体312位于第一腔体内,可以通过在第一腔体的内侧壁上设置有环形凸台3211,用于承托信息载体310。

参见图8,第一腔体内设置有位于浮体312下方且用于连接缆绳的连接件,该连接件可以为位于第一腔体的内侧壁上的连接横杆3222、或位于第一腔体内侧壁上的连接块等。

锚底座324、锚杆326、锚链327和第一锚爪325及第二锚爪325'均位于第二腔体内,锚壳体的底部敞口为第二腔体的底部敞口。

参见图8,在分隔板3221朝向第二腔体的底面上设置有凸耳3225,锚链327的另一端连接至凸耳3225上。

具体地,在凸耳3225上开设有连接孔,锚链327的另一端通过锁固连在该连接孔处。

在本申请的一些实施例中,参见图8至图11,第一锚爪325和第二锚爪325'平放在锚定底板323上,占用空间小,从而减小第二腔体的空间,有助于产品小型化、紧凑化设计。

参见图5和图10,第一密封滑动组件328密封装配在第一锚爪325内,且延伸超出第一锚爪325的自由端3284伸入锚壳体的第一侧壁通孔3223内,具体地伸入第二腔体的第一侧壁通孔3223内。

第二密封滑动组件328'密封装配在第二锚爪325'内,且延伸超出第二锚爪325'的自由端3284'伸入锚壳体的第二侧壁通孔3223'内,具体地伸入第二腔体的第二侧壁通孔3223'内。

在锚装置320处于非工作状态时,第一密封滑动组件328和第二密封滑动组件328'分别和锚壳体卡紧固定。

在锚装置320位于水下预设深度时,第一密封滑动组件328和第二密封滑动组件328'在水压作用下与锚壳体分离。

具体地,锚壳体通过连接组件与锚壳体的侧壁连接,具体和第二腔体的侧壁连接。

该连接组件包括第一连接件3231、第二连接件3232和耳挂3233。

第一连接件3231呈L型板,包括第一水平板和第一垂直板,第一水平板与锚定底板323固连,第一垂直板设置在第一密封滑动组件328的、延伸超出第一锚爪325的自由端3284和锚壳体的第一侧壁通孔3223之间,且第一密封滑动组件328的、延伸超出第一锚325爪的自由端3284通过第一垂直板上开设的第一通孔伸入锚壳体的第一侧壁通孔3223内。

第二连接件3232呈L型板,包括第二水平板和第二垂直板,第二水平板与锚定底板323固连,第二垂直板设置在第二密封滑动组件328'的、延伸超出第二锚爪325'的自由端3284'和锚壳体的第二侧壁通孔3223'之间,且第二密封滑动组件328'的、延伸超出第二锚爪325'的自由端3284'通过第二垂直板上开设的第二通孔伸入锚壳体的第二侧壁通孔3223'内。

参见图8至图10,为了稳定锚定底板323,还设置有耳挂3233,耳挂3233、第一连接件3212和第二连接件3232形成三角样式。

耳挂3233一端固连在锚定底板323上,自由端挂在锚壳体的内侧壁的凸块(未示出)上。

其中耳挂3233的自由端挂在凸块上的方式,应以在第一密封滑动组件328和第二密封滑动组件328'在水压作用下与锚壳体分离时,使耳挂3233与凸块易于分离为目的。

具体地,耳挂3233可以设置呈Z型,包括第一横向部、与第一横向部对接的竖向部和与竖向部对接的第二横向部,其中第一横向部和第二横向部的延伸方向均远离竖向部背向延伸。

第一横向部搭设在凸块上,第二横向部固连至锚定底板323上。

第一密封滑动组件328和第二密封滑动组件328'的结构相同,因此,以其中第一密封滑动组件328的结构为例进行说明。

为了将第一密封滑动组件328装配至第一锚爪325上,对应第一锚爪325开设有限位槽3251。

参见图10,第一密封滑动组件328包括弹性件3281和柱塞3282。

弹性件3281位于限位槽3251内,一端与限位槽3251的底壁相抵;柱塞3282密封滑动设置在限位槽3251内,且延伸超出第一锚爪325,即,柱塞3282的一部分置于限位槽3251内,相对限位槽3251滑动,并在滑动的同时密封该限位槽3251,弹性件3281的另一端抵靠柱塞3282位于限位槽3251内的一端。

在本申请中,弹性件3281为弹簧,在非工作状态时,其用以提供弹性力给柱塞3282,使其通过第一连接件3231卡紧锚壳体,在工作状态时,其能够被压缩形变。

替代地,弹性件3281为可提供弹性恢复力的任何可形变的元件,例如硅胶等。

参见图10和图11,柱塞3282的延伸超出第一猫爪325的自由端3284伸入第一连接件3231中第一垂直板的第一通孔,并进一步伸入锚壳体的第一侧壁通孔3223内。

在中继节点布放至水下时,随着深度加深,水压作用加强,水压作用至柱塞3282的自由端3284(参见图11中右侧箭头所示方向),使得柱塞3282朝向弹性件3281侧移动,并挤压弹性件3281,直至水压作用使柱塞3282移动至其自由端3284与锚壳体的第一侧壁通孔3223脱离。

同样地,针对第二密封滑动组件328'也是如此,参见图11中左侧箭头所示方向,水压作用使第二密封滑动组件328'的柱塞移动至其自由端3284'与锚壳体的第二侧壁通孔3223'脱离。

由于锚定底板323的另一支点是通过耳挂3233与锚壳体连接的,因此,在第一密封滑动组件328的柱塞3282和第二密封滑动组件328'的柱塞均与锚壳体脱离时,锚定底板323连同锚底座324、锚杆326、锚链327和一对锚爪325/325'均下沉,参见图9。

继续下沉过程中,水压继续作用至第一密封滑动组件328的柱塞3282上,使得柱塞3282朝向弹性件3281侧继续移动,并挤压弹性件3281,直至水压作用使柱塞3282移动至其自由端3284与第一连接件3231中第一垂直板的第一通孔脱离;并也作用至第二密封滑动组件328'的柱塞上,使得柱塞朝向弹性件侧继续移动,并挤压弹性件,直至水压作用使柱塞移动至其自由端3284'与第二连接件3232中第二垂直板的第二通孔脱离。

此时,使锚底座324、锚杆326、锚链327和一对锚爪325/325'组成的整体与锚定底板323分离,实现通过锚爪325/325'抓地固定。

为了密封限位槽3251,避免水进入弹性件3281所在的腔体,参见图11,在柱塞3282伸入限位槽3251的部分外侧壁上开设至少一个环形卡槽3283,在各环形卡槽3283内装有密封圈(未示出)。

密封圈密封柱塞3282和限位槽3251内侧壁之间的间隙,且同时柱塞3282能够带动各密封圈在限位槽3251内滑动,实现滑动密封。

参见图4、图5和图8,在本申请的一些实施例中,锚壳体包括上下连接的第一壳体321和第二壳体322。

第一壳体321形成第一容纳空间。

第二壳体322内具有分隔板3221,分隔板3221将第二壳体分为上腔体C1和下腔体C2,第一容纳空间和上腔体C1形成如上所述的第一腔体,下腔体C2即如上所述的第二腔体。

在第一容纳空间的内侧壁上形成环形凸台3211,用于承托浮体312;如上所述的连接横杆3222可以设置在上腔体C1的内侧壁上。

第一壳体321和第二壳体322通过接口部连接,例如该接口部为连接法兰。

即,第一壳体321的下端具有第一接口部3212,第二壳体322的上端具有第二接口部3224,第一接口部3212和第二接口部3224适配连接。

在本申请的一些实施例中,第一接口部3212为第一接口法兰盘,第二接口部3224为第二接口法兰盘。

第一接口法兰盘的侧壁上开设有一组第一接口连接孔3213,第二接口法兰盘的侧壁上开设有一组第二接口连接孔3226,通过螺钉对应连接固定各第一接口连接孔3213和第二接口连接孔3226。

通过将锚壳体设计成如上所述的第一壳体321和第二壳体322,能够对该锚装置320起到配重作用,且同时使该锚壳体更易于组装。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。

- 通信控制系统、图像处理单元、路由器、通信中继装置及记录介质

- 一种跨介质通信的海空协同监测系统及其使用方法

- 一种跨介质通信的海空协同监测系统及其使用方法