塔架及垂直轴风力发电装置

文献发布时间:2023-06-19 09:33:52

技术领域

本发明涉及风力发电设备技术领域,尤其涉及一种塔架及垂直轴风力发电装置。

背景技术

目前,在低风速垂直轴风力发电技术领域,需要通过塔架的设置,实现垂直轴风力发电机组的安装布置,并通过接收来风能量,最大限度的提高垂直轴风力发电机组在低风速风场的发电效率和风能利用率。然而现有的塔架结构,稳定性和可靠性较差,进而影响了垂直轴风力发电机组的整体运行的稳定性。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。

为此,本发明提出一种塔架,有效提高了结构强度,提高了塔架的稳定性和可靠性,进而提高了垂直轴风力发电机组的整体运行的稳定性。

本发明还提出一种垂直轴风力发电装置。

根据本发明第一方面实施例的塔架,至少包括基础塔架、塔架内圈立面机构、塔架外圈立面机构、内外立柱连接机构以及平台支撑悬吊机构,所述塔架内圈立面机构设置于所述基础塔架上,所述塔架外圈立面机构设置于所述基础塔架上,且所述塔架外圈立面机构环绕设置于所述塔架内圈立面机构的外围;所述内外立柱连接机构设有多个,各所述内外立柱连接机构分别连接在所述塔架外圈立面机构与所述塔架内圈立面机构之间,且各所述内外立柱连接机构分别沿所述塔架内圈立面机构的高度方向间隔设置;所述平台支撑悬吊机构设有多个,各所述平台支撑悬吊机构分别与所述塔架外圈立面机构相连,且各所述平台支撑悬吊机构分别沿所述塔架外圈立面机构的高度方向间隔设置。

根据本发明的一个实施例,所述基础塔架包括多个支撑内立柱、与所述支撑内立柱相对应的多个加强支撑柱、与所述加强支撑柱相对应的多个基础塔架内立柱以及与所述基础塔架内立柱相对应的多个基础塔架外立柱,多个所述支撑内立柱呈环状间隔设置,多个所述加强支撑柱环绕设置于多个所述支撑内立柱的外围,多个所述基础塔架内立柱环绕设置于多个所述加强支撑柱的外围,多个所述基础塔架外立柱环绕设置于多个所述基础塔架内立柱的外围;

在各所述支撑内立柱与对应的各所述加强支撑柱之间分别连接有第一加强斜梁,在各所述加强支撑柱与对应的各所述基础塔架内立柱之间分别连接有第二加强斜梁,在各所述基础塔架内立柱与对应的各所述基础塔架外立柱之间分别连接有拱形连接梁和水平连接梁,在所述拱形连接梁和所述水平连接梁之间连接有多个竖直连接梁;

还包括下支撑推力轴承平台,各所述支撑内立柱的顶部分别与所述下支撑推力轴承平台的下表面相连,各所述加强支撑柱的顶部分别与所述下支撑推力轴承平台的下表面相连,各所述基础塔架内立柱分别与所述下支撑推力轴承平台的外延端相连;多个所述支撑内立柱与所述下支撑推力轴承平台之间的空间形成机房大厅;所述下支撑推力轴承平台的上表面分别安装有挡雨环和轨道支撑体,所述轨道支撑体环绕设置于所述挡雨环的外围。

根据本发明的一个实施例,所述塔架内圈立面机构包括多个内主立柱、多个内辅立柱和多个内圈梁,各所述内主立柱的下端分别与各所述基础塔架内立柱对应连接,各所述内辅立柱分别与各所述内主立柱交替设置,并且各所述内辅立柱和各所述内主立柱分别处于同一圆周面上;各所述内圈梁沿所述内主立柱的高度方向间隔设置,且各所述内主立柱分别通过第一连接梁托与各所述内圈梁相连;

所述内主立柱由多个内主立柱段从下至上依次连接而成,相邻的两个所述内主立柱段之间通过层间立柱连接机构相连。

根据本发明的一个实施例,所述塔架外圈立面机构包括多个外主立柱、多个外辅立柱和多个外圈梁,各所述外主立柱的下端分别与各所述基础塔架外立柱对应连接,各所述外辅立柱分别与各所述外主立柱交替设置,并且各所述外辅立柱和各所述外主立柱分别处于同一圆周面上;各所述外圈梁沿所述外主立柱的高度方向间隔设置,且各所述外主立柱分别通过第二连接梁托与各所述外圈梁相连,各所述外辅立柱分别通过第三连接梁托与各所述外圈梁相连;

所述外主立柱由多个外主立柱段从下至上依次连接而成,相邻的两个所述外主立柱段之间通过层间立柱连接机构相连;所述外辅立柱由多个外辅立柱段从下至上依次连接而成,相邻的两个所述外辅立柱段之间通过层间立柱连接机构相连;

在相邻的两个所述外圈梁之间连接有多个第一加强拉筋,各所述外圈梁分别通过第一拉筋连接板与各所述第一加强拉筋对应连接。

根据本发明的一个实施例,所述内主立柱段、所述外主立柱段和所述外辅立柱段均包括第一侧板、第二侧板和第三侧板,所述第一侧板与所述第二侧板相互平行,所述第三侧板垂直连接在所述第一侧板与所述第二侧板之间,以使所述第一侧板、所述第二侧板和所述第三侧板之间形成“H”形结构;

所述层间立柱连接机构包括第一侧板连接板、第二侧板连接板、第三侧板连接板和第四侧板连接板,上下相邻的两个所述第一侧板之间通过所述第一侧板连接板相连,上下相邻的两个所述第二侧板之间通过所述第二侧板连接板相连,上下相邻的两个所述第三侧板连接板的相对两侧分别通过所述第三侧板连接板和所述第四侧板连接板对应连接。

根据本发明的一个实施例,各所述内外立柱连接机构均包括多个内外立柱连接单元,各所述内外立柱连接单元分别连接在对应的各所述内主立柱与各所述外主立柱之间;

各所述内外立柱连接单元均包括连接平梁、连接拱梁和两个第二加强拉筋,连接平梁的两端分别与所述内主立柱和所述外主立柱对应连接;所述连接拱梁设置于所述连接平梁的下方,所述连接拱梁的拱形凸起端与所述连接平梁的下表面相连,所述连接拱梁沿长度方向延伸的两端分别与所述内主立柱和所述外主立柱对应连接;两个所述第二加强拉筋对称设置,两个所述第二加强拉筋的上端分别与所述连接拱梁的两端对应连接,两个所述第二加强拉筋的下端分别与位于所述连接拱梁下方的另一个连接平梁的上表面连接;

在两个所述第二加强拉筋的下端之间的所述连接平梁上还设有爬梯平台,所述爬梯平台包括一个爬梯连接梁和四个爬梯支撑梁,所述爬梯连接梁与所述连接平梁处于同一水平面,各所述爬梯支撑梁沿所述连接平梁的延伸方向间隔设置,各所述爬梯支撑梁的一端分别与所述连接平梁的侧面相连,各所述爬梯支撑梁的另一端分别与所述爬梯连接梁的侧面相连;所述爬梯支撑梁上设有爬梯平台板;所述连接平梁背向所述爬梯支撑梁的一侧设有人行栈道;上下相邻的两个所述爬梯平台之间连接有爬梯。

根据本发明的一个实施例,所述平台支撑悬吊机构包括第一内悬吊圈梁、第二内悬吊圈梁、第三内悬吊圈梁、第一外延伸圈梁和第二外延伸圈梁,所述第一内悬吊圈梁、所述第二内悬吊圈梁、所述第三内悬吊圈梁、所述第一内悬吊圈梁和所述第二内悬吊圈梁均处于同一水平面,所述第一内悬吊圈梁、所述第二内悬吊圈梁和所述第三内悬吊圈梁分别设置于所述塔架内圈立面机构与所述塔架外圈立面机构之间,所述第一内悬吊圈梁、所述第二内悬吊圈梁和所述第三内悬吊圈梁从内至外依次设置;所述第一外延伸圈梁和所述第二外延伸圈梁分别设置于所述塔架外圈立面机构的外围,所述第一外延伸圈梁和所述第二外延伸圈梁从内至外依次设置;

所述平台支撑悬吊机构还包括与各所述内辅立柱依次连接的多个内悬吊平梁以及与各所述内辅立柱依次连接的多个外延伸平梁,多个所述内悬吊平梁呈放射状间隔布置,多个所述外延伸平梁呈放射状间隔布置;所述第一内悬吊圈梁、所述第二内悬吊圈梁和所述第三内悬吊圈梁分别与各所述内悬吊平梁相连,所述第一外延伸圈梁和所述第二外延伸圈梁分别与各所述外延伸平梁相连;

各所述外延伸平梁与所述内辅立柱之间分别连接有两个第一斜拉筋,两个所述第一斜拉筋分别与所述第一外延伸圈梁和所述第二外延伸圈梁对应连接;各所述内悬吊平梁与所述内辅立柱之间分别连接有三个第二斜拉筋,三个所述第二斜拉筋分别与所述第一内悬吊圈梁、所述第二内悬吊圈梁和所述第三内悬吊圈梁对应连接。

根据本发明的一个实施例,还包括防雨罩平台,所述防雨罩平台的底面分别与各所述内主立柱的顶端相连,所述防雨罩平台的外围顶面分别设有栏杆;所述防雨罩平台上还设有能够自动升降的第一避雷针。

根据本发明的一个实施例,还包括电梯机构、变桨风门机构和集风器,所述变桨风门机构设置于所述塔架内圈立面机构的外侧,所述集风器设置于所述变桨风门机构的外侧,所述电梯机构设置于所述塔架外圈立面机构的外侧。

根据本发明第二方面实施例的垂直轴风力发电装置,包括上述实施的塔架。

本发明实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:

本发明实施例的塔架,将塔架内圈立面机构设置于基础塔架上,将塔架外圈立面机构设置于基础塔架上,使塔架外圈立面机构环绕设置于塔架内圈立面机构的外围,通过设置多个内外立柱连接机构,使各内外立柱连接机构分别连接在塔架外圈立面机构与塔架内圈立面机构之间,并且使各内外立柱连接机构分别沿塔架内圈立面机构的高度方向间隔设置,通过设置多个平台支撑悬吊机构,使各平台支撑悬吊机构分别与塔架外圈立面机构相连,使各平台支撑悬吊机构分别沿塔架外圈立面机构的高度方向间隔设置,从而形成结构稳定、可靠的塔架,有效提高了塔架的结构强度,进而提高了垂直轴风力发电机组的整体运行的稳定性。

本发明实施例的垂直轴风力发电装置,包括上述实施例的塔架。由于该垂直轴风力发电装置设置有上述实施例的塔架,使得该垂直轴风力发电装置具有上述塔架的全部优点,提高了该垂直轴风力发电装置的使用性能。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

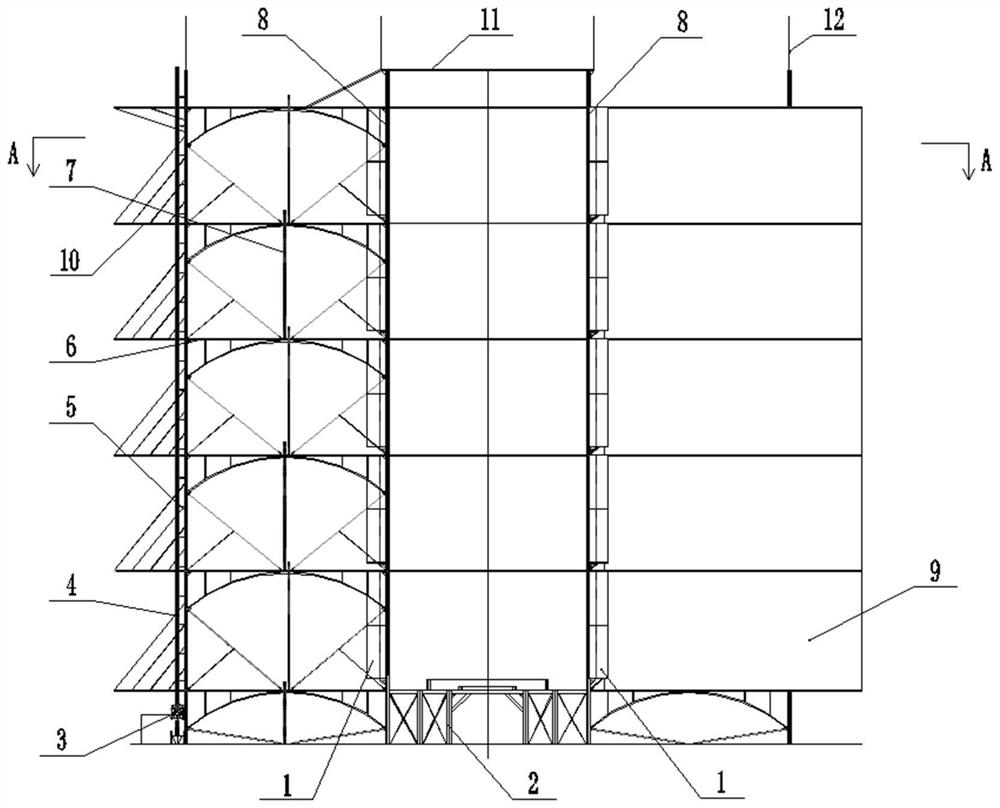

图1是本发明实施例提供的塔架的结构示意图;

图2是图1的A-A向剖视图;

图3是本发明实施例中基础塔架的结构示意图;

图4是本发明实施例中塔架外圈立面机构的结构示意图;

图5是本发明实施例中塔架内圈立面机构的结构示意图;

图6是本发明实施例中内外立柱连接机构的结构示意图;

图7是本发明实施例中平台支撑悬吊机构的结构示意图;

图8是本发明实施例中层间立柱连接机构的结构示意图;

图9是图8的B-B向剖视图;

图10是本发明实施例中爬梯平台的平面示意图;

图11是本发明实施例中防雨罩平台的结构示意图。

附图标记:

1:变桨风门机构;

2:基础塔架;201:基础柱;202:基础塔架外立柱;203:拱形连接梁;204:加强支撑柱;205:支撑内立柱;206:机房大厅;207:基础塔架内立柱;208:下支撑推力轴承平台;209:挡雨环;210:轨道支撑体;211:第一加强斜梁;212:第二加强斜梁;213:竖直连接梁;214:水平连接梁;

3:电梯;4:电梯滑道;

5:塔架外圈立面机构;501:层间立柱连接机构;502:第一加强拉筋;503:第一拉筋连接板;504:第二连接梁托;505:外主立柱;506:外辅立柱;507:外圈梁;508:第三连接梁托;5011:第一侧板连接板;5012:第二侧板连接板;5013:第三侧板连接板;5014:第四侧板连接板;

6:内外立柱连接机构;602:连接拱梁托;603:连接平梁托;604:第二加强拉筋;605:连接拱梁;606:连接平梁;607:第一加强支撑梁;608:第二加强支撑梁;610:第二拉筋连接板;611:爬梯平台;6111:爬梯支撑梁;6112:爬梯连接梁;6113:爬梯平台板;6114:人行栈道;

7:爬梯;

8:塔架内圈立面机构;802:内主立柱;803:第一连接梁托;804:内辅立柱;805:内圈梁;8021:内主立柱段;8021A:第一侧板;8021B:第二侧板;8021C:第三侧板;

9:集风器;

10:平台支撑悬吊机构;1001:第二外延伸圈梁;1002:第一外延伸圈梁;1003:第一斜拉筋;1004:外延伸平梁;1005:内悬吊平梁;1006:第二内悬吊圈梁;1007:第一内悬吊圈梁;1008:第三内悬吊圈梁;1009:第二斜拉筋;

11:防雨罩平台;1101:塔顶平台;1102:楼梯;1103:第一避雷针;1104:栏杆;1105:平台本体;

12:第二避雷针。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。

在本发明实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明实施例中的具体含义。

在本发明实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

如图1至图11所示,本发明实施例提供一种塔架,至少包括基础塔架2、塔架内圈立面机构8、塔架外圈立面机构5、内外立柱连接机构6以及平台支撑悬吊机构10。

其中,塔架内圈立面机构8设置于基础塔架2上,塔架外圈立面机构5设置于基础塔架2上,且塔架外圈立面机构5环绕设置于塔架内圈立面机构8的外围。内外立柱连接机构6设有多个,各内外立柱连接机构6分别连接在塔架外圈立面机构5与塔架内圈立面机构8之间,且各内外立柱连接机构6分别沿塔架内圈立面机构8的高度方向间隔设置。平台支撑悬吊机构10设有多个,各平台支撑悬吊机构10分别与塔架外圈立面机构5相连,且各平台支撑悬吊机构10分别沿塔架外圈立面机构5的高度方向间隔设置。其中,各平台支撑悬吊机构10分别与各内外立柱连接机构6从上至下依次对应,从而使塔架形成积木式结构。

本发明实施例的塔架,通过基础塔架2、塔架内圈立面机构8、塔架外圈立面机构5、内外立柱连接机构6以及平台支撑悬吊机构10之间的结构布置形式,有效提高了塔架的结构强度,增强了塔架的稳定性和可靠性,使得该塔架能够承载大功率的垂直轴风力发电机组,不仅能够最大限度的接受来风能量,而且能够抵御强大的台风袭击,进而提高了垂直轴风力发电机组的整体运行的稳定性,确保垂直轴风力发电机组运行更加安全、可靠。

如图1至图3所示,在本发明的一些实施例中,基础塔架2包括多个支撑内立柱205、与支撑内立柱205相对应的多个加强支撑柱204、与加强支撑柱204相对应的多个基础塔架内立柱207以及与基础塔架内立柱207相对应的多个基础塔架外立柱202,多个支撑内立柱205呈圆环状间隔设置,多个加强支撑柱204环绕设置于多个支撑内立柱205的外围,多个基础塔架内立柱207环绕设置于多个加强支撑柱204的外围,多个基础塔架外立柱202环绕设置于多个基础塔架内立柱207的外围。各支撑内立柱205、各加强支撑柱204、各基础塔架内立柱207以及各基础塔架外立柱202的底部分别通过基础柱201支撑固定,基础柱201采用钢筋混凝土制成,从而使基础塔架2具有牢固的基础支撑。

其中,在各支撑内立柱205与对应的各加强支撑柱204之间分别连接有第一加强斜梁211,在各加强支撑柱204与对应的各基础塔架内立柱207之间分别连接有第二加强斜梁212,在各基础塔架内立柱207与对应的各基础塔架外立柱202之间分别连接有拱形连接梁203和水平连接梁214,在拱形连接梁203和水平连接梁214之间连接有多个竖直连接梁213。通过上述的结构形式,能够使基础塔架2形成结构稳定、可靠的整体结构,提高了基础塔架2的结构强度。

该基础塔架2还包括下支撑推力轴承平台208,各支撑内立柱205的顶部分别与下支撑推力轴承平台208的下表面相连,各加强支撑柱204的顶部分别与下支撑推力轴承平台208的下表面相连,各基础塔架内立柱207分别与下支撑推力轴承平台208的外延端相连。多个支撑内立柱205与下支撑推力轴承平台208之间的空间形成机房大厅206,通过机房大厅206用于放置垂直轴风力发电机组的重型部件,使得垂直轴风力发电机组的重心下移,具有很强的下部压载能力,继而使该塔架不仅能适应陆上风力发电装置,还能适应海上深海漂浮式平台的垂直轴风力发电装置。而通过设置下支撑推力轴承平台208,不仅能够对机房大厅206进行封顶防雨,还能作为运行维护的操作平台。

其中,下支撑推力轴承平台208的上表面分别安装有挡雨环209和轨道支撑体210,轨道支撑体210为圆形钢圈结构,轨道支撑体210环绕设置于挡雨环209的外围。其中,轨道支撑体210用于安装轨道。挡雨环209能够封挡雨水,使得雨水不能流入机房大厅206中,保持大厅206中的设备不受雨水侵浊。

如图1至图3以及图5所示,在本发明的一些实施例中,塔架内圈立面机构8包括多个内主立柱802、多个内辅立柱804和多个内圈梁805,各内主立柱802的下端分别与各基础塔架内立柱207的上端对应连接,各内辅立柱804分别与各内主立柱802交替设置,并且各内辅立柱804和各内主立柱802分别处于同一圆周面上。各内圈梁805分别沿内主立柱802的高度方向间隔设置,且各内主立柱802分别通过第一连接梁托803与各内圈梁805相连。各内辅立柱804分别通过法兰与各内圈梁805相连。由此,塔架内圈立面机构8通过各内主立柱802、各内辅立柱804和各内圈梁805之间的牢固连接,组成了一个钢结构网塔,该塔架内圈立面机构8不仅具有很高的强度和刚度,同时具有很好的空气动力特性。该塔架内圈立面机构8用于安装涡轮静子,并承担着支撑扶正滚轮推力轴承传递过来的推力,通过该塔架内圈立面机构8,能够确保涡轮转子具有很好的气动性能。其中,为降低来风的风阻损失,各内辅立柱804均采用圆钢管。

其中,内主立柱802由多个内主立柱段从下至上依次连接而成,上下相邻的两个内主立柱段之间分别通过层间立柱连接机构501相连。

如图1至图4所示,在本发明的一些实施例中,塔架外圈立面机构5包括多个外主立柱505、多个外辅立柱506和多个外圈梁507,各外主立柱505的下端分别与各基础塔架外立柱202对应连接,各外辅立柱506分别与各外主立柱505交替设置,并且各外辅立柱506和各外主立柱505分别处于同一圆周面上。各外圈梁507沿外主立柱505的高度方向间隔设置,且各外主立柱505分别通过第二连接梁托504与各外圈梁507相连,各外辅立柱506分别通过第三连接梁托508与各外圈梁507相连。由此,塔架外圈立面机构5通过各外主立柱505、各外辅立柱506和各外圈梁507之间的牢固连接,组成了一个钢结构网塔,该塔架外圈立面机构5具有很高的强度和刚度,不仅抵抗着强大的台风袭击,而且能够作为风流通道,用于接受来风的能量。

其中,外主立柱505由多个外主立柱段从下至上依次连接而成,上下相邻的两个外主立柱段之间分别通过层间立柱连接机构501相连。外辅立柱506由多个外辅立柱段从下至上依次连接而成,上下相邻的两个外辅立柱段之间分别通过层间立柱连接机构501相连。

其中,在上下相邻的两个外圈梁507之间还连接有多个第一加强拉筋502,各外圈梁507分别通过第一拉筋连接板503与各第一加强拉筋502对应连接,从而进一步提高了塔架外圈立面机构5的结构强度和刚度,进而提高了抵抗强大的台风袭击的能力。其中,为了减小风流的阻力损失,各第一加强拉筋502均采用圆形钢管。

在本发明的一些实施例中,内主立柱段、外主立柱段和外辅立柱段均采用一体成型的H型钢,也即,内主立柱段、外主立柱段和外辅立柱段均包括第一侧板、第二侧板和第三侧板,第一侧板与第二侧板相互平行,第三侧板垂直连接在第一侧板与第二侧板之间,以使第一侧板、第二侧板和第三侧板之间形成“H”形结构。上下相邻的两个内主立柱段之间通过层间立柱连接机构501连接,上下相邻的两个外主立柱段之间通过层间立柱连接机构501连接,上下相邻的两个外辅立柱段之间通过层间立柱连接机构501连接。下面以上下相邻的两个内主立柱段的连接为例,对层间立柱连接机构501的结构进行具体说明。

如图8和图9所示,通过层间立柱连接机构对上下相邻的两个内主立柱段8021进行连接,每个内主立柱段8021均包括第一侧板8021A、第二侧板8021B和第三侧板8021C。层间立柱连接机构包括第一侧板连接板5011、第二侧板连接板5012、第三侧板连接板5013和第四侧板连接板5014,则上下相邻的两个第一侧板8021A之间能够通过第一侧板连接板5011相连,上下相邻的两个第二侧板8021B之间能够通过第二侧板连接板5012相连,上下相邻的两个第三侧板8021C的相对两侧能够分别通过第三侧板连接板5013和第四侧板连接板5014对应连接。其中,在进行连接时,先将第一侧板连接板5011、第二侧板连接板5012、第三侧板连接板5013和第四侧板连接板5014分别与下端的内主立柱段8021相连,以使第一侧板连接板5011、第二侧板连接板5012、第三侧板连接板5013和第四侧板连接板5014的上端形成与H型钢的截面相适配的安装腔,然后再将位于上端待连接的内主立柱段8021插入安装腔中,使上端的内主立柱段8021与下端的内主立柱段8021紧密对接,然后再将上端的内主立柱段8021分别与第一侧板连接板5011、第二侧板连接板5012、第三侧板连接板5013和第四侧板连接板5014进行连接固定,进而实现上下两段内主立柱段8021之间的牢固安装。也即,通过设置层间立柱连接机构,能够使两个上下对接的立柱连接段牢固的连接在一起,确保两个上下对接的立柱连接段很好的对中,保证了两个上下对接的立柱连接段在连接后具有很好地垂直度,而且保证了两个上下对接的立柱连接段之间的连接强度。

如图1和图6所示,在本发明的一些实施例中,各内外立柱连接机构6均包括多个内外立柱连接单元,各内外立柱连接单元分别连接在对应的各内主立柱802与各外主立柱505之间。通过设置内外立柱连接机构6,能够使塔架外圈立面机构5与塔架内圈立面机构8之间形成一个整体,进一步提高了塔架的结构强度和刚度,进而提高了塔架的稳定性和可靠性。

其中,各内外立柱连接单元均包括连接平梁606、连接拱梁605和两个第二加强拉筋604,连接平梁606的两端分别通过连接平梁托603与内主立柱802和外主立柱505对应连接。连接拱梁605设置于连接平梁606的下方,连接拱梁605的拱形凸起端与连接平梁606的下表面相连,连接拱梁605沿长度方向延伸的两端分别通过连接拱梁托602与内主立柱802和外主立柱505对应连接。两个第二加强拉筋604对称设置,并且两个第二加强拉筋604之间的间距从上至下逐渐减小。两个第二加强拉筋604的上端分别与连接拱梁605的两端对应连接,两个第二加强拉筋604的下端分别通过第二拉筋连接板610与位于连接拱梁605下方的另一个连接平梁606的上表面连接,由此实现了上下两个内外立柱连接单元之间的连接固定,进一步提高了内外立柱连接机构6的结构强度以及抗台风袭击强度,同时还具有很好的空气动力特性。

其中,两个第二加强拉筋604分别通过第一加强支撑梁607与位于连接拱梁605下方的另一个连接平梁606的两端对应连接,连接拱梁605的上表面与连接平梁606的下表面之间还连接有多个第二加强支撑梁608,由此进一步提高了内外立柱连接机构6的结构强度和刚度。

具体来说,如图1、图6和图10所示,在两个第二加强拉筋604的下端之间的连接平梁606上还设有爬梯平台611。该爬梯平台611包括四个爬梯支撑梁6111和一个爬梯连接梁6112,爬梯连接梁6112与连接平梁606处于同一水平面,各爬梯支撑梁6111沿连接平梁606的长度延伸方向间隔设置,各爬梯支撑梁6111的一端分别与连接平梁606的侧面相连,各爬梯支撑梁6111的另一端分别与爬梯连接梁6112的侧面相连。在爬梯支撑梁6111还上设有爬梯平台板6113。连接平梁606背向爬梯支撑梁6111的一侧还设有人行栈道6114,便于行人走动。在上下相邻的两个爬梯平台611之间连接有爬梯7,便于工作人员攀爬塔架。

如图1、图2和图7所示,在本发明的一些实施例中,平台支撑悬吊机构10包括第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008、第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001,第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008、第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001均处于同一水平面,第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008分别设置于塔架内圈立面机构8与塔架外圈立面机构5之间,第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008从内至外依次设置。第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001分别设置于塔架外圈立面机构5的外围,第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001从内至外依次设置。通过设置平台支撑悬吊机构10,可使塔架的每层平台都具有良好的刚度和强度,而且能够使集风器9牢固地坐落在塔架的每层平台上,从而通过塔架的上、下层平台和集风器9共同组成了集风通道。

其中,平台支撑悬吊机构10还包括与各内辅立柱804一一对应的多个内悬吊平梁1005以及与各内辅立柱804一一对应的多个外延伸平梁1004,多个内悬吊平梁1005呈放射状间隔布置,各内悬吊平梁1005的内端分别与第一内悬吊圈梁1007相连,各内悬吊平梁1005的外端分别与各内辅立柱804对应相连。多个外延伸平梁1004呈放射状间隔布置,各外延伸平梁1004的内端分别与各内辅立柱804对应相连,各外延伸平梁1004的外端分别与第二外延伸圈梁1001相连。而且第二内悬吊圈梁1006和第三内悬吊圈梁1008分别与各内悬吊平梁1005相连,第一外延伸圈梁1002分别与各外延伸平梁1004相连。通过设置内悬吊平梁1005和外延伸平梁1004,能够将第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008、第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001连接为一体,进而提高了平台支撑悬吊机构10的结构稳定性和可靠性。

其中,各外延伸平梁1004与内辅立柱804之间分别连接有两个第一斜拉筋1003,两个第一斜拉筋1003分别与第一外延伸圈梁1002和第二外延伸圈梁1001对应连接。各内悬吊平梁1005与内辅立柱804之间分别连接有三个第二斜拉筋1009,三个所述第二斜拉筋1009分别与第一内悬吊圈梁1007、第二内悬吊圈梁1006、第三内悬吊圈梁1008对应连接。通过设置第一斜拉筋1003和第二斜拉筋1009,进一步提高了平台支撑悬吊机构10的结构强度和刚度。

如图1和图11所示,在本发明的一些实施例中,该塔架还包括防雨罩平台11,该防雨罩平台11包括平台本体1105,平台本体1105的底面分别与各内主立柱802的顶端相连,平台本体1105的外围顶面分别设有栏杆1104。此外,平台本体1105上还设有能够自动升降的第一避雷针1103。其中,平台本体1105设置于塔顶平台1101的上方,在塔顶平台1101与平台本体1105之间还设有楼梯1102,便于人员攀爬。在塔顶平台1101还设有能够自动升降的第二避雷针12。通过设置防雨罩平台11,可作为观光平台。将该塔架用在海上大功率风力发电装置上,则该防雨罩平台11可以作为小型直升机停机坪。其中,整个风力发电装置中的涡轮转子的排风可通过防雨罩平台11的侧面排出。

如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,该塔架还包括电梯机构、变桨风门机构1和集风器9,变桨风门机构1设置于塔架内圈立面机构8的外侧,集风器9设置于变桨风门机构1的外侧,电梯机构设置于塔架外圈立面机构5的外侧。其中,电梯机构包括电梯滑道4以及安装于电梯滑道4的电梯3,电梯滑道4从地面延伸至塔顶平台,电梯3能够沿电梯滑道4上下滑动,进而便于人员上下塔架。

本发明实施例还提供一种垂直轴风力发电装置,包括上述实施的塔架。由于该垂直轴风力发电装置设置有上述实施例的塔架,使得该垂直轴风力发电装置具有上述塔架的全部优点,提高了该垂直轴风力发电装置的使用性能。

以上实施方式仅用于说明本发明,而非对本发明的限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行各种组合、修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围中。