一种卧式旋转压缩机

文献发布时间:2023-06-19 09:36:59

技术领域

本发明涉及压缩机技术领域,更具体地说,涉及一种卧式旋转压缩机。

背景技术

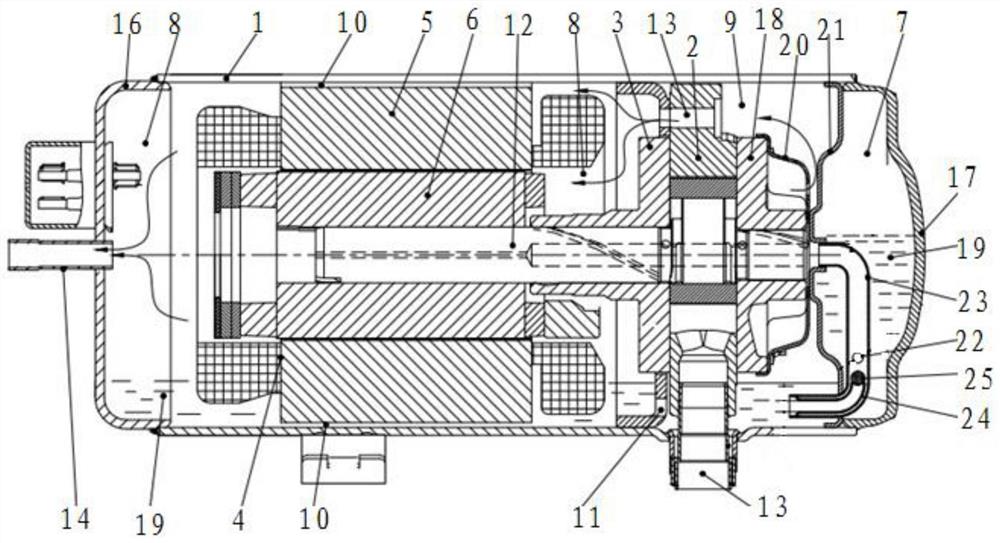

参见图1,图1为现有技术中一种常见的卧式旋转压缩机的剖面结构示意图。该卧式旋转压缩机主要包括外壳体101和设置在外壳体101中的压缩组件102以及电机组件。具体的,包括主壳体101、压缩组件102、主轴承103、电机104、定子105、转子106、储油腔107、电机腔108(包括第一电机腔108a,第二电机腔108b)、定子切口110、油通道111、曲轴112、气体通道113、排气管114、吸气管115、第一壳体116、第二壳体117和润滑油104。

其中圆柱形的主壳体101内封入适量的润滑油104,以用于对内部的轴承、电机等起到润滑和降温的作用。压缩组件102中的主轴承103的外周固定在主壳体101的内周中,电机组件的定子105外周固定在主壳体101的内周中。定子105的外周通常设置有多处定子切口110,该定子切口110在电机腔108中,为排气的通道或油的通道。电机组件的转子106固定在曲轴112的外周中。压缩组件102主要由气缸、活塞、滑片、主轴承103和副轴承构成。其中主轴承103将壳体内腔分割成二个腔,即储油腔107和电机腔108,主轴承103的底部设置有分别向储油腔107和电机腔108开孔的油通道111。

卧式旋转压缩机运行开始后,主轴承103一方面通过油通道111降低电机腔108的油面,另一方面提高储油腔107的油面。于是,通过对电机腔108和储油腔107的油面控制,一方面可以防止电机腔108内转子106的高速旋转引起油104搅拌,另一方面可以在储油腔107内储藏润滑油104。储油腔107内的润滑油104主要是供给曲轴112和二个轴承及压缩组件,当储油腔107中的润滑油104的量有富余时,可根据不同的运行条件变化进行供油以维持其运行的可靠性。主轴承103对于卧式旋转压缩机的油面控制来说是具有重要的作用,其最大特点是主轴承103在其上部设置有气体通道113。排气管114配置在储油腔107的上部。从位于下方的吸气管115吸入到压缩组件102中、被压缩形成的高压气体排入到电机腔108后,经过定子切口110、定子105和转子106之间的间隙、以及气体通道113到达储油腔107的上部。最后,该高压气体从排气管114向系统侧排出。

当电机腔108中的气体通过位于主壳体101上部的气体通道113向储油腔107移动时,气体通道113成为气体阻力,故仅使压力稍微下降。即相对于电机腔108内的压力,储油腔107内的压力有若干降低,该压差称为△p。该△p的大小由气体通道113的断面积、气体流速和气体密度等决定。由于产生△p,电机腔108中滞留的润滑油104经过位于主壳体101底部的油通道111转移到储油腔107,其结果是电机腔108内的油面降低,储油腔107内的油面上升。该△p的大小受到预先设定的气体通道113的截面积和长度较大的影响。作为选定的系统,如空调器,随运行条件的不同,其从卧式旋转压缩机的主壳体101内部向排气管114排出的气体量至少会变动10倍以上。

而且,主壳体101中封入的润滑油104中有大量的冷媒溶解。当这种结构的卧式旋转压缩机长时间停机时,被溶解的冷媒稀释的油量达到封入油量的二倍以上,主壳体101内经常被稀释后的油量占据。正因为如此,一定要注意:通过设置在主轴承103中的气体通道113的流体不单是气体,还有气体和油的混合物。在大的变动条件下,当气体通道113的面积保持一定,△p会有很大变化,储油腔107中很难稳定地储存油104。如果,△p出现异常大,储油腔107的油面会太高,油104会从连接储油腔107的排气管114向系统侧流出。相反,△p太小,储油腔107的油104会降低,以至不能储存油104,电机腔108的油面会变高。即前者是油104会向系统侧大量排出,后者是卧式旋转压缩机内会缺油,不光不能润滑,电机腔108中由于转子106旋转引起油104的搅拌,会发生卧式旋转压缩机效率降低,从排气管114排出的吐油量增多的问题。

综上所述,如何有效地解决卧式旋转压缩机容易出现储油腔内油液面过低的问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的在于提供一种卧式旋转压缩机,该卧式旋转压缩机可以有效地解决卧式旋转压缩机的外壳内容易出现储油腔内油液面过低的问题。

为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种卧式旋转压缩机,包括工作腔和储油腔,所述工作腔内设置有电机组件、压缩组件和中心轴件,所述储油腔内设置有引流通道,其中:

所述中心轴件设置有导油通道且所述导油通道延伸至所述储油腔,所述中心轴件上还设置有与所述导油通道连通的径向外通孔,所述工作腔和所述储油腔底部通过稳压通道连通,所述引流通道的上端与所述导油通道连通以用于将所述储油腔中油体导入至所述导油通道,所述引流通道上端处设置有气体导入流道,所述气体导入流道用于在所述引流通道抽吸油体时从储油腔卷入气体。

根据上述的技术方案,可以知道,在应用上述卧式旋转压缩机时,在应用过程中,此时电力驱动电机组件中的转子转动,而转子转动,会带动中心轴件转动压缩组件的轴以及活塞转动,此时会增加工作腔内气压,此时若储油腔内气压过小,则在气压压差作用下,润滑油会通过稳压通道进入到储油腔中,直至左右呈现平衡状态。又因为中心轴件转动,中心轴件内部的润滑油会在离心力作用下,进入到径向外通孔中,然后流向摩擦副。而若是此时储油腔的液面较低,那么在通过引流通道吸入润滑油的同时,还会通过气体导入流道,吸入储油腔内的气体,以造成储油腔内气压下降,基于稳压通道的作用,此时工作腔内的润滑油会通过稳压通道,进入到储油腔中,压缩储油腔上部气体,此时油液面升高,直到油液面没过气体导入流道的导入口,以有效的保证储油腔的油液面不至于过低,至少能够稳定在中心轴件的轴线以上。通过上述设置,使得不仅有效地避免工作腔内润滑油液面过高,而影响转子转动,同时能够有效地保证储油腔的液面较高,以使得导油通道内可以持续供入润滑油,以保证摩擦副的润滑。综上所述,该卧式旋转压缩机能够有效地解决卧式旋转压缩机的容易出现储油腔内油液面过低的问题。

所述气体导入流道至少包括以下中的一种:

开孔,设置在所述引流通道上与所述导油通道连接的一端侧边,所述引流通道上端与所述导油通道密封连通;

空隙,用于连接所述引流通道上端通道口的接口与所述引流通道的上端通道口之间形成所述空隙。

优选地,所述空隙为所述接口内壁与所述引流通道之间形成的径向间隙和/或所述接口端面与所述引流通道端面之间形成的轴向间隙。

优选地,包括引流管,所述引流管的内部管腔为所述引流通道,所述引流管包括竖直设置的竖直管段和一端与所述竖直管段上端连通且水平延伸的水平管段,所述水平管段的另一端用于与所述中心轴件连通且所述水平管段与所述中心轴件同轴设置。

优选地,所述气体导入流道的横截面面积不大于所述引流通道上端通道口面积。

优选地,所述稳压通道设置有阻流装置,至少在所述储油腔的油液面低于预定高度时,所述阻流装置阻止所述储油腔内油通过所述稳压通道流入至所述工作腔。

优选地,所述阻流装置包括以下中的一种:

加长管,所述加长管的下端与所述稳压通道连通,上端不低于所述中心轴件轴线,以在所述储油腔储油液面低于所述中心轴件轴线时阻止所述储油腔内储油通过所述稳压通道流入至所述工作腔;

单向阀,设置在所述稳压通道处,以阻止所述储油腔内储油通过所述稳压通道流入至所述工作腔。

优选地,所述稳压通道内设置有所述单向阀,所述引流通道的下端与所述稳压通道连通,在所述引流通道下端侧边设置开口,所述开口面积不大于所述稳压通道上位于所述工作腔一端的端口面积。

优选地,还包括用于将壳腔分隔成所述工作腔和所述储油腔的隔板,所述隔板为钣金件,且中部设置有中孔且孔沿具有向所述储油腔内延伸的翻边以形成与所述引流通道连通的管部,所述管部与所述导油通道连通。

优选地,包括具有所述壳腔的外壳,所述外壳包括管状的管壳和设置在所述管壳两端的第一壳体以及第二壳体,所述第二壳体具有插入至所述管壳的筒部,所述隔板的边沿具有连接翻边,所述连接翻边与所述筒部内壁贴合或与所述管壳的内壁贴合。

优选地,所述隔板的连接翻边为筒状翻边,所述筒状翻边与所述筒部内壁贴合且过盈配合,或所述筒状翻边与所述管壳的内壁贴合且过盈配合。

优选地,所述筒状翻边与所述管壳的端部内壁贴合,且与所述筒部的端面在所述中心轴件的轴向方向上相抵接。

优选地,还包括罩设在所述压缩组件出风口上的排气消音器,所述排气消音器的出气口的出气端处设置有变向面。

优选地,所述压缩组件设置在所述电机组件和所述储油腔之间,所述壳腔在所述电机组件两侧中远离所述压缩组件的一侧设置有排气管,所述电机组件处设置有导气通道,以用于将所述电机组件两侧中靠近所述压缩组件的一侧处高压气体导入至所述电机组件另一侧。

优选地,所述压缩组件将所述工作腔分隔成电机腔和缓冲腔,所述压缩组件的出风口位于所述压缩组件两侧中靠近所述储油腔的一侧,所述压缩组件的上边部设置有用于将所述电机腔和所述缓冲腔连通的气体通道,所述气体通道的横截面面积大于所述排气消音器的出风口横截面面积,所述电机腔的底部与所述缓冲腔的底部通过导油油路连通。

优选地,所述排气消音器的出气口正对所述隔板设置。

优选地,所述压缩组件的出风口位于所述压缩组件两侧中远离所述储油腔的一侧,所述压缩组件设置在所述电机组件和所述储油腔之间,且所述压缩组件将所述工作腔分隔成电机腔和缓冲腔,所述压缩组件的上边部设置有用于将所述电机腔和所述缓冲腔连通的气体通道,所述电机腔的底部与所述缓冲腔的底部通过导油油路连通,所述稳压通道用于将所述缓冲腔与所述储油腔连通。

为了达到上述目的,本发明提供了一种卧式旋转压缩机,该卧式旋转压缩机包括包括外壳以及设置在所述外壳壳腔内的电机组件、压缩组件和中心轴件,所述中心轴件与所述电机组件以及所述压缩组件均传动连接,且所述中心轴件内设置有延伸至储油腔的导油通道和与所述导油通道连通的径向外通孔,所述壳腔分离呈工作腔和储油腔,其中电机组件位于所述工作腔内,所述工作腔与所述储油腔底部通过稳压通道连通;所述储油腔内设置有引流通道,所述引流通道一端与所述导油通道连通且连接处设置有开孔和/或空隙,另一端开口设置且延伸至所述储油腔下部腔体。该卧式旋转压缩机与上述提供的卧式旋转压缩机具有相应的技术特征,由于上述的卧式旋转压缩机具有上述技术效果,所以该卧式旋转压缩机也具有相应的技术效果。

优选地,所述开孔位于设置在引流通道侧边的通孔,所述空隙为所述引流通道与导油通道形成的环形缝隙。

优选地,所述稳压通道设置有阻流装置,至少在所述储油腔的油液面低于预定高度时,所述阻流装置阻止所述储油腔内油通过所述稳压通道流入至所述工作腔。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为现有技术中一种常见的卧式旋转压缩机的剖面结构示意图;

图2为本发明一种实施例提供的卧式旋转压缩机的结构示意图;

图3为本发明一种实施例提供的卧式旋转压缩机的结构示意图;

图4为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;

图5为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;

图6为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;

图7为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图。

附图中标记如下:

主壳体101、压缩组件102、主轴承103、润滑油104、定子105、转子106、储油腔107、电机腔108(第一电机腔108a,第二电机腔108b)、定子切口110、油通道111、曲轴112、气体通道113、排气管114、吸气管115、第一壳体116、第二壳体117;

管壳1、压缩组件2、主轴承3、电机组件4、定子5、转子6、储油腔7、电机腔8、缓冲腔9、导气通道10、导油油路11、中心轴件12、气体通道13、排气管14、吸气管15、第一壳体16、第二壳体17、副轴承18、油体19、排气消音器20、隔板21、开口22、引流通道23、稳压通道24、单向阀25、加长管26、开孔27、空隙28、导油通道29、径向外通孔30。

具体实施方式

本发明实施例公开了一种卧式旋转压缩机,以有效地解决卧式旋转压缩机的外壳内容易出现储油腔内油液面过低的问题。

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图2-图7,图2为本发明一种实施例提供的卧式旋转压缩机的结构示意图;图3为本发明一种实施例提供的卧式旋转压缩机的结构示意图;图4为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;图5为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;图6为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图;图7为本发明一种实施例提供的储油腔的内部结构示意图。

在一种具体实施例中,本实施例提供了一种卧式旋转压缩机,具体的该卧式旋转压缩机包括工作腔和储油腔7。

工作腔内设置有电机组件4、压缩组件2和中心轴件12,其中压缩组件2一般主要包括气缸、主轴承3和副轴承18,其中主轴承3、副轴承18安装在气缸两侧表面,以支撑中心轴件12,且压缩组件2还包括位于气缸中心并收纳于气缸压缩腔内的圆形的活塞,以及跟活塞的外周相对滑动接触的滑片,各零部件之间一般通过螺钉连接。其中电机组件4包括定子5和转子6。需要说明的是,其中电机组件4以及压缩组件2的结构可以参考现有技术,在此不作具体限定,也不再赘述。

其中中心轴件12用于在电机组件4和压缩组件2之间传动,一种具体的方式可以是,中心轴件12一端与电机组件4的转子6联动,另一端用于与压缩组件2的活塞联动,以由电机组件4的转子6驱动压缩组件2的活塞转动,而压缩组件2的活塞转动,即能够进行气体加压。其中中心轴件12优选水平延伸设置,以使整个旋转压缩机为卧式旋转压缩机。

中心轴件12设置有导油通道29(参图3),可以为盲孔,也可以为通孔,其中一端作为导入口,以导入润滑油,具体的,可以是中心轴件12的中部设置有轴孔,以作为导油通道29。中心轴件12上还设置有与导油通道29连通的径向外通孔30,以将导油通道29内的润滑油引向待润滑的摩擦副处,即在转动时,通过离心力作用,导油通道29内的润滑油会通过径向外通孔30流出,主要流向主轴承3和副轴承18等摩擦副处。其中径向外通孔30可以是,一端延伸至导油通道29处、另一端延伸至中心轴件12外侧的通道孔,进而将导油通道29内的润滑油引出至中心轴件12外侧的摩擦副处,考虑到摩擦副的数量,一般沿中心轴件12的延伸方向会设置有多个径向外通孔30。

其中导油通道29轴向延伸,且进口端延伸至储油腔7,以用于与储油腔7连通,以能够从储油腔7中导入润滑油。一般为了更好的导入润滑油,会在导油通道29处设置抽吸叶片,通过抽吸叶片抽入润滑油,当然还可以是仅仅通过中心轴件12自身转动,离心作用所产生的抽吸力,以保证润滑油进入至该导油通道29内。

其中储油腔7用于储存润滑油,储油腔7一般为密闭容腔,一般储油腔7至少在中心轴件12以上的腔壁密封设置,即不设置能够自由与外界气体相同的通气孔。其中储油腔7和工作腔并列设置,均位于该卧式旋转压缩机的外壳内,具体的可以是,设置一块隔板21以将内部腔体隔离成储油腔7和工作腔。需要说明的是,其中储油腔7作为一种储油的腔体,此处油体19,即全文上下所称的润滑油,又被称为机油。

其中工作腔的底部和储油腔7的底部通过稳压通道24连通,在实际使用中,储油腔7的油液面和工作腔的油液面一般均没过该稳压通道24,以通过稳压通道24,保证工作腔内的液压油能够及时进入到储油腔7中,能够稳定储油腔7和工作腔上部的气体压力,使两者气压稳定。具体的稳压通道24,可以是一个通孔,两端分别与储油腔7和工作腔连通。

在该卧式旋转压缩机中,还设置有引流通道23,其中引流通道23的上端与中心轴件12的导油通道29连通,以用于将储油腔7内的润滑油导入至导油通道29内。具体的可以将引流通道23的下端延伸至储油腔7的底部,以可以直接从引流通道23的底部导入油体19,进而更为有效地保证向导油通道29供油。

其中在引流通道23上端处设置有用于在引流通道23抽吸油体19时能够从储油腔7卷入气体的气体导入流道,以在抽吸油体进行供油,同时裹挟一部分气体流出。需要说明的是,在储油腔7的油液面低于气体导入流道时,此时气体导流通道的外端连通的是储油腔7的气体部分,那么在导油通道29内开始通过引流通道23抽吸引入流体,即引入油体时,此时会在引流通道23内产生低压,以使储油腔7内的气体能够通过气体导入流道进入到导油通道29中,此时因为气体流出,会降低储油腔7内部气压,尤其是在储油腔7的气体部分腔体处于密封状态下。

需要说明的是,其中气体导入流道的设置,以不影响油体19抽吸流入至导油通道29内。为了使气体导入流道不影响引流通道23的整体抽吸,该气体导入流道的尺寸越小越好,优选为狭小的空隙28。但不宜太小,太小则造成导入气体不流畅,无法对储油腔7内部气体起到抽吸的作用。一般来说,该气体导入流道的横截面面积一般不大于引流通道23上端通道口截面面积,在一种具体实施方式中该气体导入流道的横截面面积优选不大于引流通道23上端通道口截面面积20%,在另一种具体实施方式中,该气体导入流道的横截面面积优选不大于引流通道23上端通道口截面面积30%。同时该气体导入流道的横截面面积小于引流通道23下端与储油腔7连通的进油口面积,其中进油口面积指的是油体19流道的横截面面积,气体导入流道的横截面面积即为气体流入时,垂直于流入方向气体流束的截面面积。

在应用上述卧式旋转压缩机时,在应用过程中,此时电力驱动电机组件4中的转子6转动,而转子6转动,会带动中心轴件12转动压缩组件2的轴以及活塞转动,此时会增加工作腔内气压,此时若储油腔7内气压过小,则在气压压差作用下,润滑油会通过稳压通道24进入到储油腔7中,直至左右呈现平衡状态。又因为中心轴件12转动,中心轴件12内部的润滑油会在离心力作用下,进入到径向外通孔中,然后流向摩擦副。而若是此时储油腔7的液面较低,那么在通过引流通道23吸入润滑油的同时,还会通过气体导入流道,吸入储油腔7内的气体,以造成储油腔7内气压下降,基于稳压通道的作用,此时工作腔内的润滑油会通过稳压通道,进入到储油腔7中,以压缩储油腔7上部气体,使得油液面升高,直到油液面没过气体导入流道的导入口,以有效的保证储油腔7的油液面不至于过低,至少能够稳定在中心轴件12的轴线以上。通过上述设置,使得不仅有效地避免工作腔内润滑油液面过高,而影响转子转动,同时能够有效地保证储油腔7的液面较高,以使得导油通道内可以持续供入润滑油,以保证摩擦副的润滑。综上所述,该卧式旋转压缩机能够有效地解决卧式旋转压缩机容易出现储油腔7内油液面过低的问题。

如上所述的气体导入流道,以不干涉引流通道23内油体19流动同时能够从导流管上端外侧导入气体为准。

具体的气体导入流道设置方式是开孔27和/空隙28,具体开孔27、空隙28设置方式如下。

即在引流通道23上端部的侧边设置有开孔27,其中上述引流通道23上端此时可以与导油通道29密封连通。其中气体导入流道还可以包括多个开孔27,即优选,所有开孔27的横截面面积总和小于引流通道上端管口的横截面面积的30%。其中开孔27优选为为圆形通孔,还可以是方形孔或三角形孔等。

还可以使用于连接引流通道23上端通道口的接口与引流通道23的上端通道口之间具有空隙28,此时该空隙28可以为上述气体导入流道。上述接口可以是中心轴件12内部导油通道29的端口,还可以是设置中间件,该中间件的一端与上述导油通道29连通,另一端设置有上述接口以与引流通道23连通,以将上述导油通道29与引流通道23连通。

接口与引流通道23上端通道口之间形成空隙28的方式具有多种:一种方式,可以是使引流通道23上端插入至上述接口且径向之间形成空隙28;另一种方式,可以是使接口的端面与所述引流通道23上端管道口端面轴向间隔预定距离以形成上述空隙28。还可以使在引流通道23的上端端口与接口之间不仅存在轴向间隙,还同时存在径向间隙。

对于其中的引流通道23的设置方式,可以是在某个实体部件中,设置通道,还可以是设置一个引流管,其中引流管的管腔为上述引流通道23。且引流管包括竖直设置的竖直管段和一端与竖直管段上端连通且水平延伸的水平管段,水平管段的另一端用于与中心轴件12连通,且该水平管段与中心轴件12同轴设置。

在设置上述引流管后,可以在引流管的水平管段侧边设置开孔27,以作为上述气体导入流道。还可以使水平管段插入至上述接口中,且水平管段的外径小于上述接口内径,以使上述水平管段外壁与上述接口内壁之间能够形成间隙,即该间隙为上述空隙28;如附图5中的间隙,还可以使水平管段的管腔内径与接口内径相同,且水平管段的端面与接口端面轴向间隔一定距离以使之间形成间隙,则该间隙可以为上述空隙28;如附图6,还可以同时存在轴向间隙和径向间隙。

进一步的考虑到,当储油腔7的液面非常低时,此时仅仅通过气体导入流道降低储油腔7气压的方式,以提高储油腔7的液面,这种操作速率比较低,使得很容易花费较长的时间,工作腔油液面较高,且摩擦副长期得不到有效润滑。

基于此,在上述各个实施例的基础上,优选,在稳压通道24内设置有阻流装置,用于至少能够在储油腔7的油液面低于预定高度时,阻止储油腔7内油通过稳压通道24流入至工作腔中。其中预定高度不低于储油腔7高度的三分之一,优选为,预定高度为储油腔7高度的二分之一。

为了更好的储油,其中预定高度可以是为中心轴件12的轴线所在高度位置,即该阻流装置,至少能够在储油腔7的油液面低于中心轴件12的轴线所在高度时,阻止储油腔7内油从稳压通道24回流到工作腔中。

需要说明的是,其中至少能够在储油腔7的油液面低于预定高度时,阻止回流,应当至少包括如下三种方式:一种是无论油液面多高均阻止回流;第二种是,在油液面高于预定高度时,可以根据具体需要阻止回流,也可以不阻止回流;第三种是,在预定高度时开始阻止回流,而在高于预定高度时不阻止回流。在各种允许的可行方式中,使得至少在储油腔7的油液面低于预定高度时,该阻流装置均是阻止回流的。上述限定,旨在限定阻流装置开始阻止回流时,液面高度不低于预定高度。

在储油腔7内的液面较低时,且储油腔7内部气压较高时,则会造成,在稳压通道24开启时,储油腔7内油体19通过稳压通道24回流至工作腔中,再加上导油通道29的吸油,会导致储油腔7内的油液面快速降低,而同时导致工作腔内的油液面快速提高,以容易造成电机组件4中的转子6搅油。而在设置阻流装置后,通过阻流装置的阻流作用,至少能够在油液面低于预定高度时,阻止储油腔7内的油体19通过稳压通道24进入到工作腔中,进而减缓储油腔7的油液面下降。

另外,基于上述描述,在预定高度为中心轴件12的轴线所在高度位置时,使得在运行一段时间,储油腔7内的油液面至少稳定在中心轴件12的轴线以上位置,这使得,在停机之后,因为阻流装置的作用,能够使储油腔7的液面较为容易保留在中心轴线的轴线以上位置,以使得在再次开机时,导油通道29能够立即有油供入。极大的降低了开机瞬间磨损的可能性,提高了压缩机的可靠性,显著的提高了卧式旋转压缩机的寿命。

对于上述阻流装置的设置,一种较为简单的方式是,阻流装置为设置在稳压通道24处的单向阀25,以通过单向阀25的阻流能力,阻止储油腔7内油体19通过稳压通道24回流至工作腔中。其中单向阀25可以是设置在稳压通道24位于工作腔中的一端,也可以是设置在稳压通道24位于储油腔7中的一端。一种较为简单的单向阀可以是重力单向阀,具体的可以是在稳压通道位于储油腔的一侧设置有竖直段,竖直段内设置有球型阀门,且竖直段内设置有对该球型阀门形成环形支撑的支撑部,且是在环形支撑时会形成密封贴合,以起到阻流的作用,而在压差作用下,油体能够对该球型阀门进行支撑,以使环形支撑不再起到支撑作用,而此时球型阀门与竖直段内壁之间形成油体通道。

在设置上述单向阀25后,可以使上述引流通道23的下端与稳压通道24连通,具体的,单向阀25可以是在引流通道23与稳压通道23之间,并同时在引流通道23下端侧边设置开口22,以可以从储油腔7内直接导油进入至引流通道23中。通过引流通道23下端与稳压通道24连通,可以使工作腔内的油体19优先进入至中心轴线内的导油通道29内。为了保证更好的导流,其中开口22面积不大于稳压通道24上位于工作腔一端的端口面积。

如上述实施例中的引流管,可以是设置一个一体成型的U型连接管,该U型连接管的卧倒方式,以使开口22朝向工作腔,使得上侧横管段为上述水平管段,而中部竖直管段主要为上述竖直管段,而下侧横管段两端分别延伸至工作腔和储油腔7中,内部管腔即为稳压通道24,且下侧横管段内部或竖直管段下段处设置单向阀25,其中竖直管段下端设置有上述开口22。

基于此,此处优选阻流装置为加长管26,加长管26的下端与稳压通道24连通,上端位于上述预定高度处,优选加长管26的上端不低于所述中心轴件轴线,如可以与中心轴件12轴线等高,以在储油腔7储油液面低于预定高度时阻止储油腔7内储油进入加长管26,进而阻止油体19通过稳压通道24流入至所述工作腔。具体的可以是设置一根L型管件,其中横管部两端延伸至工作腔和储油腔7,管腔为上述稳压通道24,而其中竖管部为上述加长管26。

其中卧式旋转压缩机,一般会设置外壳,外壳内部形成壳腔,在上述各个实施例的基础上,此处优选还包括隔板21,该隔板21用于将壳腔分隔成工作腔和储油腔7。其中隔板21优选采用钣金件,即可以通过钣金件冲压成型。该隔板21的中部设置有中孔,且该中孔的孔沿具有向储油腔7内延伸的翻边以形成与引流通道23连通的管部,其中管部的一端为上述接口,另一端与导油通道29连通。一般还会在下部设置安装孔,以安装管腔为稳压通道24的管件。其中隔板21可以是具体密封安装在压缩组件2的副轴承18上或者具体密封安装在副轴承18侧的排气消音器20上,如隔板21也可以是通过螺钉将排气消音器20压靠的安装在副轴承18的端面上,以使整体结构更加紧凑。

其中外壳的设置方式具有多种,可以是设置一个筒体,并在筒口设置盖体,以成密封壳。此处优选一种较为简单的外壳,该外壳包括管状的管壳1和设置在管壳1两端的第一壳体16以及第二壳体17,其中第一壳体16和第二壳体17均呈罩盖状,第一壳体16具有插入至管壳1的筒状连接部,且与管壳1之间密封连接,一般为焊接。而其中的第二壳体17具有插入至管壳1的筒部,且与管壳1之间密封连接,一般为焊接。

对于其中的隔板21的安装方式,一种较为具体的安装方式,此处优选隔板21的边沿具有连接翻边以与第二壳体17的筒部内壁贴合或与管壳1的内壁贴合,以使储油腔7形成密闭容腔。具体的,可以使隔板21的连接翻边为筒状翻边,筒状翻边与筒部内壁贴合且过盈配合,或与管壳1的内壁贴合且过盈配合。

需要说明的是,其中在上述筒状翻边与管壳1的端部内壁贴合时,其中筒部的端部优选与隔板21在中心轴件12的轴向方向上相抵接,以在中心轴件12的轴向方向上,对隔板21进行限位,以保证整体结构的稳定性。

对于卧式旋转压缩机来说,卧式旋转压缩机内的压缩组件2一般主要包括嵌入在壳腔内轴承和由轴承支撑且设置在气缸中心偏心设置的活塞,活塞旋转能够进行气体压缩。外壳上一般还需要设置吸气管15,以用于将气体导向压缩组件2。为了避免噪声,一般在压缩组件2的出风口上设置排气消音器20,其中排气消音器20的结构可以参考现有技术,其结构并非本申请的改进所在,在此不再赘述。其中可以在压缩组件2两侧,均安装有排气消音器20。

排气消音器20排出气体中一般富含油珠颗粒,为了更好的降低从压缩机流出气体中油粒含量,此处优选排气消音器20的出气口的出气端处设置有变向面。以在气体垂直吹向变向面时,变向面对气体进行导向,而气体中的油粒在附着力、重力等作用下,会附着在变向面。需要说明的是,其中变向面可以根据需要进行设置,一般为卧式旋转压缩机某个部件的侧面,以使整体结构更加紧凑。

对于卧式旋转压缩机来说,应当还包括排气管14,其中排气管14与工作腔连通,而压缩组件2将进气管进入的气体加压后排出至工作腔,然后通过与工作腔连通的排气管14排出。对于排气管14的设置,可以直接设置在电机组件4两侧中靠近压缩组件2的一侧。

但是考虑到电机降温等问题,此处优选压缩组件2设置在电机组件4和储油腔7之间,上述壳腔在电机组件4两侧中远离压缩组件2的一侧处设置有排气管14,并在电机组件4处设置有导气通道10,以用于将电机组件4两侧中靠近压缩组件2的一侧处高压气体导入至电机组件4的另一侧,进而从该侧的排气管14排出。通过上述布置,使得,从压缩组件2加压后的气体,会经过电机组件4上的导气通道10,进入到排气管14,不仅利于电机组件4的降温,同时还能够通过延长气体流通长度,降低气体中油粒含量。其中导气通道10,可以是电机组件4与外壳之间预留一定的间隙,以形成通道,即电机组件4的外径小于外壳的管壳1内径。还可以在电机组件4的定子5外侧设置切口,即轴向延伸的凹槽,以与管壳1的内壁形成长条型通道。

在一种具体的实施方式中,优选将压缩组件2设置在电机组件4和储油腔7之间,且压缩组件2将工作腔分隔成电机腔8和缓冲腔9,其中压缩组件2的出风口位于压缩组件2两侧中靠近储油腔7的一侧,压缩组件2的上边部设置有用于将电机腔8和缓冲腔9连通的气体通道13,其中气体通道13的横截面面积大于排气消音器20的出风口横截面面积,排气消音器20上排出口的截面积小于气体通道13的截面积。这使得,气体在压缩组件2加压后,排除至缓冲腔9内,然后通过气体通道13进入到电机腔8,在经过气体通道13的过程中,因为通道变窄,平均速度明显下降,会产生沉降现象,比重较重的油粒下沉进入到液体油体19中,而高压的混合气体因速度低在缓冲腔9中停留的时间较长,显著的增加了润滑油颗粒与缓冲腔9腔壁接触的概率,润滑油颗粒接触壁面后产生附着现象,油气再次分离。因此经过气体通道13后的高压混合气体中的润滑油含量明显降低,以有效的解决了卧式旋转式压缩机排气含油量大的问题。需要说明的是电机腔8的底部与缓冲腔9的底部应当连通,即通过导油油路11连通,以传递油体19。

另外,此时排气消音器20设置在压缩组件2靠近储油腔7的一侧,此时可以使压缩组件2的出气口正对隔板21设置,以向使隔板21的侧面为上述变向面,以对气体变向,以截留气体中富含的油粒。在上述排气管14的设置基础上,使得从压缩组件2出来的高压气体,均会经过气体通道13,以可以进一步地截留气体中的油粒颗粒。

当然还可以是将压缩组件2的出风口设置在所述压缩组件两侧中远离储油腔7的一侧,即设置在靠近电机组件4的一侧,此时上述导气通道10依然可以保留,即压缩组件2设置在电机组件4和储油腔7之间,且压缩组件2将工作腔分隔成电机腔8和缓冲腔9,并在压缩组件2的上边部设置有用于将电机腔8和缓冲腔9连通的气体通道13,而其中的稳压通道24用于将缓冲腔9与储油腔7连通。需要说明的是电机腔8的底部与缓冲腔9的底部应当连通,即通过导油油路11连通,以传递油体19。此时,压缩机开机运行后,缓冲腔9中的压力要略低于电机腔8中的压力,在压差的推动下,缓冲腔9下部油面高度要高于电机腔8中油面高度,由此进一步降低了电机转子6搅油的风险,提高了压缩机的可靠性和性能。

本发明还提供了一种卧式旋转压缩机,该卧式旋转压缩机包括包括外壳以及设置在所述外壳壳腔内的电机组件、压缩组件和中心轴件,所述中心轴件与所述电机组件以及所述压缩组件均传动连接,且所述中心轴件内设置有延伸至储油腔的导油通道和与所述导油通道连通的径向外通孔,所述壳腔分离呈工作腔和储油腔,其中电机组件位于所述工作腔内,所述工作腔与所述储油腔底部通过稳压通道连通;所述储油腔内设置有引流通道,所述引流通道一端与所述导油通道连通且连接处设置有开孔和/或空隙,另一端开口设置且延伸至所述储油腔下部腔体。该卧式旋转压缩机与上述提供的卧式旋转压缩机具有相应的技术特征,由于上述的卧式旋转压缩机具有上述技术效果,所以该卧式旋转压缩机也具有相应的技术效果。

进一步的,优选开孔位于设置在引流通道侧边的通孔,空隙为引流通道与导油通道形成的环形缝隙。

进一步的,优选稳压通道设置有阻流装置,至少在储油腔的油液面低于预定高度时,阻流装置阻止储油腔内油通过稳压通道流入至工作腔。

进一步的,优选阻流装置包括以下中的一种:

加长管,加长管的下端与稳压通道连通,上端不低于中心轴件轴线,以在储油腔储油液面低于中心轴件轴线时阻止储油腔内储油通过稳压通道流入至工作腔;

单向阀,设置在稳压通道处,以阻止储油腔内储油通过稳压通道流入至工作腔。

进一步的,优选单向阀为重力球,稳压通道位于缓冲腔内的端口为朝上设置的阀口,重力球在重力作用下下部与阀口口沿密封贴合,还包括引流管,引流管的内部管腔为引流通道,引流管的下端套设在稳压通道的阀口端以使内壁能够引导重力球落在阀口上;引流管下端侧边设置有开口,开口位于重力球上侧。

进一步的,优选壳腔内设置有用于壳腔分隔成工作腔与缓冲腔的隔板,压缩组件位于电机组件与隔板之间,隔板中部贴靠在中心轴件的端面,且中心设置有与一端与导油通道连通中孔,中控的另一端具有管状翻边以套设在引流管的上端。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。