一种回转窑余热综合利用系统

文献发布时间:2023-06-19 09:36:59

技术领域

本申请涉及回转窑余热利用的领域,尤其是涉及一种回转窑余热综合利用系统。

背景技术

近年来我国经济高速发展,但发展的过程中仍存在一些高能耗项目,其中水泥工业是能耗大户(约占7.65%),且其热效仅有30~50%,存在巨大能源浪费。其中通过回转窑表面所损失的能量约占总耗能的11.96%,回转窑炉外壁的余热回收亟待解决。

现有的可参考公告号为CN105651041B的中国专利,其公开了一种水泥回转窑表面余热回收装置及方法,该水泥回转窑表面余热回收装置在水泥回转窑的外表面沿周向设置,包括半导体热电发电模块圆环组、支架,半导体热电发电模块圆环组由若干半导体热电发电模块圆环通过轴向连接装置同轴连接,各个半导体热电发电模块圆环由大小相同的等数量半导体热电发电模块通过径向连接装置连接组成。

针对上述中的相关技术,发明人认为该水泥回转窑在余热回收过程中存在有余热回收效率较低的缺陷。

发明内容

为了提高回转窑的余热回收效果,本申请提供一种回转窑余热综合利用系统。

本申请提供的一种回转窑余热综合利用系统采用如下的技术方案:

一种回转窑余热综合利用系统,包括回转窑本体,所述回转窑本体的外表面可拆卸设置有余热回收装置,余热回收装置包括外壳体和水管,外壳体的底部与回转窑本体的周向面抵接相连,水管设置有多根,多根水管可拆卸设置于外壳体内部,多根水管置于外壳体和回转窑本体之间并沿着回转窑本体的长度方向延伸设置。

通过采用上述技术方案,在回转窑本体的外侧设置余热回收装置,余热回收装置的水管贯通外壳体设置,将余热回收装置安装至回转窑本体的外侧后,将水管与外界冷水管道相连通,向余热回收装置内部通入冷水,冷水与回转窑本体的外壁发生热交换,进而使得水管中的冷水成为热水并进行利用,且余热回收装置中的多根水管同时对回转窑本体散发的热量进行热交换,增强热交换程度,达到提高回转窑余热回收的效果。

优选的,所述外壳体为分半的对称结构,且水管置于外壳体内部并与外壳体固定相连。

通过采用上述技术方案,将外壳体设置为分半的对称结构,当需要将余热回收装置安装至回转窑本体的外侧使,将两个分半的外壳体从回转窑本体的两侧安装并固定即可,安装简单,操作方便,提高余热回收装置在使用时的便利性,同时水管固接于外壳体内部,增强水管在使用过程中的稳定性,进一步提高余热回收装置的使用效果。

优选的,所述外壳体的端部设置有主管道,多根水管穿过外壳体并与主管道连通设置。

通过采用上述技术方案,使用主管道与多根水管相连通,当需要与外界冷水管接通时,令主管道与外界冷水管连通即可,操作简单,安装方便,代替每根水管与外界冷水管连通,进一步提高余热回收装置在使用过程中的便利性。

优选的,多根所述水管靠近主管道的位置处均设置有开关阀。

通过采用上述技术方案,在每根水管上设置开关阀,进而控制每一根水管的通水,当对回转窑本体的余热进行回收时,为得到指定温度的热水,可结合回转窑本体的余热温度,调节并控制水管是否通水,当回转窑本体的余热温度较低,但需要较高温度的热水时,可关闭其中的几个开关阀,通入少量的冷水对回转窑本体的余热进行收集,确保冷水的温度上升至指定温度,进而满足热水的再利用,提高余热回收装置对回转窑本体余热的回收效果。

优选的,多根所述水管均为螺纹状设置。

通过采用上诉技术方案,将水管设置为螺纹状水管,冷水沿着螺纹状水管向前输送并与回转窑本体的余热进行热充分的热交换,螺纹状水管加长了水管在余热回收装置内的长度,进而增加了冷水在余热回收装置内的流程,提高了冷水与回转窑本体的热交换程度,增加对余热的回收和利用。

优选的,多根所述水管远离开关阀的一端均一体固接有用于连接的安装管,安装管为直管设置。

通过采用上述技术方案,在水管的端部一体连接安装管,且安装管为直管,便于相邻水管之间的连接,提高连接相邻水管时的便利性,进一步提高余热回收装置的使用效果。

优选的,所述安装管的外表面设置有螺纹,相邻余热回收装置的安装管上的螺纹为反向设置,且相邻安装管之间设置有套管,套管与相邻安装管螺纹相连。

通过采用上述技术方案,将相邻安装管上的螺纹设置为反向,当需要使用套管对相邻安装管进行连接时,将相邻安装管从套管的两端插入,旋转套管即可对两根安装管进行旋紧,提高拼接安装管时的便利性和高效性,进一步提高余热回收装置的使用效果。

优选的,所述外壳体内壁固定设置有保温层。

通过采用上述技术方案,设置在外壳体内壁的保温层隔断余热与外壳体的直接接触,有效防止热量通过外壳体向外散发,加强对热量的控制,有助于余热回收装置对热量的收集和利用,进一步提高收集效果。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.通过在回转窑本体的外侧设置余热回收装置,余热回收装置与回转窑本体散发的余热进行热交换,提高回转窑本体余热回收的效果;

2.通过在水管上设置开关阀,根据需求控制水管的打开与闭合,进一步提高使用余热回收装置的便利性;

3.通过将水管设置为螺纹状,加长水管在余热回收装置内的长度,增加冷水在余热回收装置内的流程,提高了冷水与回转窑本体的热交换程度,增加对余热的回收和利用。

附图说明

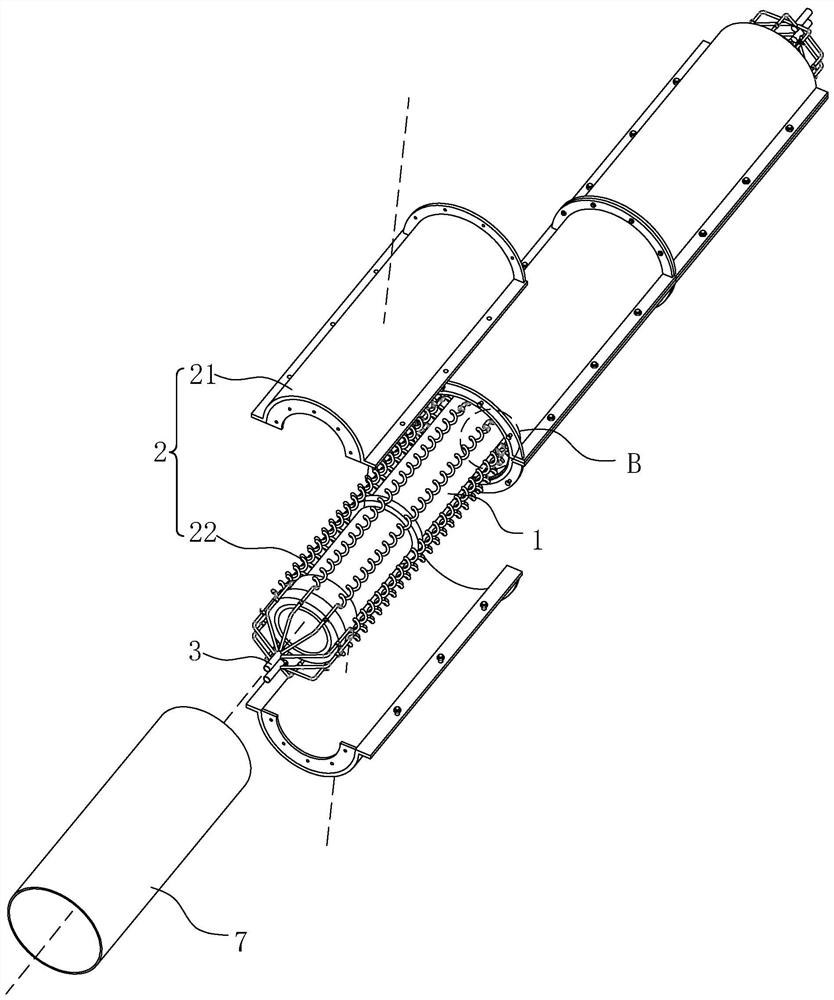

图1是本申请的整体结构示意图;

图2是本申请的余热回收装置和保温层的爆炸结构示意图;

图3是图1中A处的放大示意图;

图4是图2中B处的放大示意图;

图5是安装管与套管的爆炸结构示意图。

附图标记说明:1、回转窑本体;2、余热回收装置;21、外壳体;22、水管;3、主管道;4、开关阀;5、安装管;6、套管;7、保温层。

具体实施方式

以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。

本申请实施例公开一种回转窑余热综合利用系统。结合图1和图2,一种回转窑余热综合利用系统,包括回转窑本体1,回转窑本体1的外表面可拆卸设置有余热回收装置2,余热回收装置2与回转窑本体1散发的余热进行热交换,达到提高回转窑本体1余热回收的效果。

参照图2,余热回收装置2包括外壳体21和水管22,外壳体21的底部与回转窑本体1的周向面抵接相连,水管22设置有多根,多根水管22可拆卸设置于外壳体21内部,多根水管22置于外壳体21和回转窑本体1之间并沿着回转窑本体1的长度方向延伸设置。使用该余热回收装置2时,将余热回收装置2安装至回转窑本体1的外侧,并将水管22与外界冷水管22道相连通,向余热回收装置2内部通入冷水,冷水与回转窑本体1的外壁发生热交换,进而使得水管22中的冷水成为热水并进行利用,且余热回收装置2中的多根水管22同时对回转窑本体1散发的热量进行热交换,增强热交换程度,提高回转窑余热回收的效果。

参照图2,外壳体21为分半的对称结构,且水管22置于外壳体21内部并与外壳体21固定相连,当需要将余热回收装置2安装至回转窑本体1的外侧使,将两个分半的外壳体21从回转窑本体1的两侧安装并固定即可,安装简单,操作方便,提高余热回收装置2在使用时的便利性,同时水管22固接于外壳体21内部,增强水管22在使用过程中的稳定性,进一步提高余热回收装置2的使用效果。

参照图3,外壳体21的端部设置有主管道3,多根水管22穿过外壳体21并与主管道3连通设置,当需要与外界冷水管22接通时,令主管道3与外界冷水管22连通即可,操作简单,安装方便,代替每根水管22与外界冷水管22连通,进一步提高余热回收装置2在使用过程中的便利性;多根水管22靠近主管道3的位置处均设置有开关阀4,进而控制每一根水管22的通水,当对回转窑本体1的余热进行回收时,为得到指定温度的热水,可结合回转窑本体1的余热温度,调节并控制水管22是否通水,当回转窑本体1的余热温度较低,但需要较高温度的热水时,可关闭其中的几个开关阀4,通入少量的冷水对回转窑本体1的余热进行收集,确保冷水的温度上升至指定温度,进而满足热水的再利用,提高余热回收装置2对回转窑本体1余热的回收效果。

回看图2,多根水管22均为螺纹状设置,冷水沿着螺纹状水管22向前输送并与回转窑本体1的余热进行热充分的热交换,螺纹状水管22加长了水管22在余热回收装置2内的长度,进而增加了冷水在余热回收装置2内的流程,提高了冷水与回转窑本体1的热交换程度,增加对余热的回收和利用。

结合图4和图5,多根水管22远离开关阀4的一端均一体固接有用于连接的安装管5,安装管5为直管设置,便于相邻水管22之间的连接,提高连接相邻水管22时的便利性,进一步提高余热回收装置2的使用效果;安装管5的外表面设置有螺纹,相邻余热回收装置2的安装管5上的螺纹为反向设置,且相邻安装管5之间设置有套管6,套管6与相邻安装管5螺纹相连,当需要使用套管6对相邻安装管5进行连接时,将相邻安装管5从套管6的两端插入,旋转套管6即可对两根安装管5进行旋紧,提高拼接安装管5时的便利性和高效性,进一步提高余热回收装置2的使用效果。

回看图2,外壳体21内壁固定设置有保温层7,保温层7为石棉材质的保温层7,成本低且易获得,是作为保温层7较佳的材料,保温层7隔断余热与外壳体21的直接接触,有效防止热量通过外壳体21向外散发,加强对热量的控制,有助于余热回收装置2对热量的收集和利用,进一步提高收集效果。

本申请实施例一种回转窑余热综合利用系统的实施原理为:使用该余热回收装置2时,将主管道3与外界冷水管22接通,并根据回转窑本体1的热量调节水管22端部的开关阀4,使得冷水沿着螺旋状的水管22向前输送,并与回转窑本体1发生热交换,进而使得冷水升高至一定温度后再次利用,提高回转窑本体1余热的回收;余热回收装置2内的保温层7对余热具有保护作用,防止余热与外壳体21直接接触而向外散发,进一步提高对余热的收集效果。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。