一种组合式建筑物减震隔震装置

文献发布时间:2023-06-19 18:30:43

技术领域

本发明涉及建筑技术领域,特别涉及一种组合式建筑物减震隔震装置。

背景技术

地震,又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因,地震开始发生的地点称为震源,震源正上方的地面称为震中。破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区。地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害,地震给人类生命财产安全带来极大的危害,地震产生的地震波使建筑物产生垂直方向的上下起伏运动,水平方向的前后左右摇摆运动及水平扭转运动,其中破坏力最大的是建筑物的水平震动和扭转震动,余震是在主震之后接连发生的小地震,余震一般在地球内部发生主震的同一地方发生,通常的情况是一次主震发生以后,紧跟着有一系列余震,其强度一般都比主震小。

在地震发生后,救援人员需要在当地建立临时建筑物,以便为灾民提供住宿和抢救伤员,但现有的组合式建筑物的抗震结构大多数属于刚性抗震结构,通过增大建筑物的刚度抵御地震的破坏,减震隔震的效果较差,当余震发生时很容易造成建筑物出现倒塌的现象,对人们的生命财产造成危害。

发明内容

本发明的目的是提供一种组合式建筑物减震隔震装置,具有在余震发生时防止造成建筑物出现倒塌的现象,避免了对人们的生命财产造成危害的效果。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种组合式建筑物减震隔震装置,包括卡接在土地上表面的土坑内部的底板,所述底板的上表面开设有若干个第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽的内部固定连接有阻尼块,所述阻尼块的上表面设置有U形支撑架,所述U形支撑架的下表面与第二凹槽的内底壁之间设置有多个阻尼伸缩杆,所述阻尼块设置在相邻的两个阻尼伸缩杆之间,所述U形支撑架的上表面开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有滑杆,所述滑杆的上表面固定连接有固定连接有底座,所述底座的上表面固定连接有建筑物;

所述底板的上表面开设有第三凹槽,所述第三凹槽的内底壁固定连接有第一阻尼弹簧,所述U形支撑架的底部固定连接有U形板,所述U形板与第三凹槽在竖直方向一一对应,所述U形板的内底壁固定连接有第二阻尼弹簧,所述第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧之间设置有滚球。

通过采用上述技术方案,通过土地、土坑、底板、第一凹槽、第二阻尼弹簧、阻尼伸缩杆、第四阻尼弹簧、阻尼块、第三凹槽、第一阻尼弹簧、滚球、U形板、滑槽、滑杆、底座、建筑物、U形支撑架和第二凹槽之间的配合设置,当有余震时,地面的震动会通过土坑先传递给底板,底板经过阻尼伸缩杆、第四阻尼弹簧、阻尼块、第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧对震动力的吸收再传递给U形支撑架,此时U形支撑架受到的震动力就小了,从而使建筑物受到的震动力也就小,以起到减震的作用,具体为:第二凹槽内部的阻尼伸缩杆主要吸收竖直方向的力,利用阻尼伸缩杆收缩或伸展,抵消竖直方向的震动,第一凹槽内部的阻尼块可隔绝地面产生的震动,主要隔绝地面对建筑物产生侧面及上下方向的震动力,抵消掉地面对建筑物产生的震动,减轻对人的震感和对建筑物的破坏,当底板震动产生震动力时,经第一阻尼弹簧传递至第二阻尼弹簧上,由于第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧之间通过滚球连接,第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧之间可抵消任意方向的震动,在滚球的作用下第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧在传递任意方向力时,可避免产生扭力,第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧可根据震动力的方向进行扭曲,吸收任意方向的震动力,以此减少传递至U形支撑架上的震动力,减轻余震对建筑物的破坏,在余震发生时防止造成建筑物出现倒塌的现象,避免了对人们的生命财产造成危害。

本发明的进一步设置为:所述底板两端的外侧壁开设有水平凹槽,所述水平凹槽的内部滑动连接有竖直滑板,所述竖直滑板的内侧壁与水平凹槽的内底壁之间固定连接有第三阻尼弹簧,所述竖直滑板的外侧壁转动连接有倾斜板。

通过采用上述技术方案,通过底板、水平凹槽、第四阻尼弹簧、竖直滑板和倾斜板之间的配合设置,当有余震时,倾斜板可随着地面的晃动而晃动,竖直滑板在水平凹槽的内部滑动,第四阻尼弹簧可抵消倾斜板对建筑物作用,方便从倾斜板人们进出建筑物,避免人们进出建筑物摔倒。

本发明的进一步设置为:所述第三凹槽与U形板一一对应,并处于同一垂直线上。

本发明的进一步设置为:所述阻尼伸缩杆的外表面套接有第四阻尼弹簧。

通过采用上述技术方案,第四阻尼弹簧可与阻尼伸缩杆相互配合抵消竖直方向的震动力,抵消竖直方向的震动。

本发明的进一步设置为:所述阻尼伸缩杆与第二凹槽的位置一一对应,所述阻尼伸缩杆与第四阻尼弹簧均设置在第二凹槽的内部。

通过采用上述技术方案,阻尼伸缩杆与第四阻尼弹簧可在第二凹槽的内部水平滑动,抵消部分水平方向的震动。

本发明的进一步设置为:所述第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧处于同一垂直线上。

本发明的进一步设置为:所述底座的下表面开设有与滑槽位置上下相对应的矩形槽,所述滑杆滑动连接在矩形槽的内部。

本发明的进一步设置为:所述第二凹槽内底壁的几何中心处插接有插杆,所述阻尼伸缩杆设置在插杆的正上方,所述滑杆、插杆和阻尼伸缩杆处于同一垂直线上。

通过采用上述技术方案,插杆产生的震动力可直接传递给阻尼伸缩杆,在通过插杆插入土地的内部插杆,增加底板,以及建筑物的稳定性的同时,阻尼伸缩杆也吸收了来自插杆的震动力,能使建筑物其在余震中能够屹立不倒。

本发明的有益效果是:通过土地、土坑、底板、第一凹槽、第二阻尼弹簧、阻尼伸缩杆、第四阻尼弹簧、阻尼块、第三凹槽、第一阻尼弹簧、滚球、U形板、滑槽、滑杆、底座、建筑物、U形支撑架和第二凹槽之间的配合设置,当有余震时,地面的震动会通过土坑先传递给底板,底板经过阻尼伸缩杆、第四阻尼弹簧、阻尼块、第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧对震动力的吸收再传递给U形支撑架,此时U形支撑架受到的震动力就小了,从而使建筑物受到的震动力也就小,以起到减震的作用,具体为:第二凹槽内部的阻尼伸缩杆主要吸收竖直方向的力,利用阻尼伸缩杆收缩或伸展,抵消竖直方向的震动,第一凹槽内部的阻尼块可隔绝地面产生的震动,主要隔绝地面对建筑物产生侧面及上下方向的震动力,抵消掉地面对建筑物产生的震动,减轻对人的震感和对建筑物的破坏,当底板震动产生震动力时,经第一阻尼弹簧传递至第二阻尼弹簧上,由于第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧之间通过滚球连接,第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧之间可抵消任意方向的震动,在滚球的作用下第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧在传递任意方向力时,可避免产生扭力,第一阻尼弹簧和第二阻尼弹簧可根据震动力的方向进行扭曲,吸收任意方向的震动力,以此减少传递至U形支撑架上的震动力,减轻余震对建筑物的破坏,在余震发生时防止造成建筑物出现倒塌的现象,避免了对人们的生命财产造成危害。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

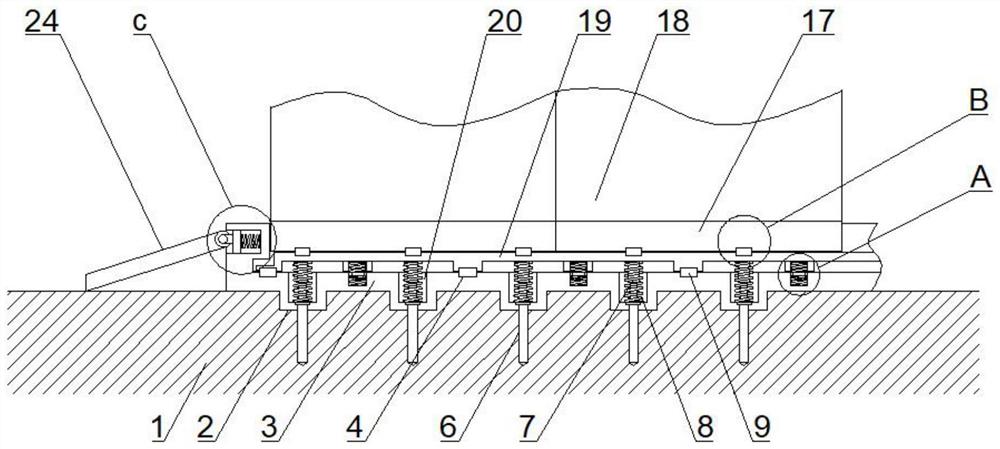

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明阻尼伸缩杆的结构示意图

图3为本发明图1中A处的放大结构示意图

图4为本发明图1中B处的放大结构示意图

图5为本发明图1中C处的放大结构示意图。

图中,1、土地;2、土坑;3、底板;4、第一凹槽;5、第二阻尼弹簧;6、插杆;7、阻尼伸缩杆;8、第四阻尼弹簧;9、阻尼块;10、第三凹槽;11、第一阻尼弹簧;12、滚球;13、U形板;14、滑槽;15、滑杆;16、矩形槽;17、底座;18、建筑物;19、U形支撑架;20、第二凹槽;21、水平凹槽;22、第三阻尼弹簧;23、竖直滑板;24、倾斜板。

具体实施方式

下面将结合具体实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

参照图1-5,一种组合式建筑物减震隔震装置,包括卡接在土地1上表面的土坑2内部的底板3,底板3的上表面开设有若干个第一凹槽4和第二凹槽20,第一凹槽4的内部固定连接有阻尼块9,阻尼块9的上表面设置有U形支撑架19,U形支撑架19的下表面与第二凹槽20的内底壁之间设置有多个阻尼伸缩杆7,阻尼块9设置在相邻的两个阻尼伸缩杆7之间,U形支撑架19的上表面开设有滑槽14,滑槽14的内部滑动连接有滑杆15,滑杆15的上表面固定连接有固定连接有底座17,底座17的上表面固定连接有建筑物18,底板3的上表面开设有第三凹槽10,第三凹槽10的内底壁固定连接有第一阻尼弹簧11,U形支撑架19的底部固定连接有U形板13,第三凹槽10与U形板13一一对应,并处于同一垂直线上,U形板13与第三凹槽10在竖直方向一一对应,U形板13的内底壁固定连接有第二阻尼弹簧5,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5处于同一垂直线上,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5之间设置有滚球12,通过土地1、土坑2、底板3、第一凹槽4、第二阻尼弹簧5、阻尼伸缩杆7、第四阻尼弹簧8、阻尼块9、第三凹槽10、第一阻尼弹簧11、滚球12、U形板13、滑槽14、滑杆15、底座17、建筑物18、U形支撑架19和第二凹槽20之间的配合设置,当有余震时,地面的震动会通过土坑2先传递给底板3,底板3经过阻尼伸缩杆7、第四阻尼弹簧8、阻尼块9、第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5对震动力的吸收再传递给U形支撑架19,此时U形支撑架19受到的震动力就小了,从而使建筑物18受到的震动力也就小,以起到减震的作用,具体为:第二凹槽20内部的阻尼伸缩杆7主要吸收竖直方向的力,利用阻尼伸缩杆7收缩或伸展,抵消竖直方向的震动,第一凹槽4内部的阻尼块9可隔绝地面产生的震动,主要隔绝地面对建筑物18产生侧面及上下方向的震动力,抵消掉地面对建筑物18产生的震动,减轻对人的震感和对建筑物18的破坏,当底板3震动产生震动力时,经第一阻尼弹簧11传递至第二阻尼弹簧5上,由于第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5之间通过滚球12连接,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5之间可抵消任意方向的震动,在滚球12的作用下第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5在传递任意方向力时,可避免产生扭力,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5可根据震动力的方向进行扭曲,吸收任意方向的震动力,以此减少传递至U形支撑架19上的震动力,减轻余震对建筑物18的破坏,在余震发生时防止造成建筑物出现倒塌的现象,避免了对人们的生命财产造成危害;

底板3两端的外侧壁开设有水平凹槽21,水平凹槽21的内部滑动连接有竖直滑板23,竖直滑板23的内侧壁与水平凹槽21的内底壁之间固定连接有第三阻尼弹簧22,竖直滑板23的外侧壁转动连接有倾斜板24,通过底板、水平凹槽、第四阻尼弹簧、竖直滑板和倾斜板之间的配合设置,当有余震时,倾斜板可随着地面的晃动而晃动,竖直滑板在水平凹槽的内部滑动,第四阻尼弹簧可抵消倾斜板对建筑物作用,方便从倾斜板人们进出建筑物,避免人们进出建筑物摔倒;

阻尼伸缩杆7的外表面套接有第四阻尼弹簧8,通过采用上述技术方案,第四阻尼弹簧8可与阻尼伸缩杆7相互配合抵消竖直方向的震动力,抵消竖直方向的震动;

阻尼伸缩杆7与第二凹槽20的位置一一对应,阻尼伸缩杆7与第四阻尼弹簧8均设置在第二凹槽20的内部,阻尼伸缩杆7与第四阻尼弹簧8可在第二凹槽的内部水平滑动,抵消部分水平方向的震动;

底座17的下表面开设有与滑槽14位置上下相对应的矩形槽16,滑杆15滑动连接在矩形槽16的内部,当产生水平方向的剧烈震动时,建筑物18可相对于底座17做水平运动,滑杆15的滑动可卸掉部分水分方向的震动力,震动力转化为摩擦力;

第二凹槽20内底壁的几何中心处插接有插杆6,阻尼伸缩杆7设置在插杆6的正上方,滑杆15、插杆6和阻尼伸缩杆7处于同一垂直线上,插杆6产生的震动力可直接传递给阻尼伸缩杆7,在通过插杆插入土地的内部插杆6,增加底板,以及建筑物的稳定性的同时,阻尼伸缩杆7也吸收了来自插杆6的震动力,能使建筑物18其在余震中能够屹立不倒。

本发明中,通过土地1、土坑2、底板3、第一凹槽4、第二阻尼弹簧5、阻尼伸缩杆7、第四阻尼弹簧8、阻尼块9、第三凹槽10、第一阻尼弹簧11、滚球12、U形板13、滑槽14、滑杆15、底座17、建筑物18、U形支撑架19和第二凹槽20之间的配合设置,当有余震时,地面的震动会通过土坑2先传递给底板3,底板3经过阻尼伸缩杆7、第四阻尼弹簧8、阻尼块9、第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5对震动力的吸收再传递给U形支撑架19,此时U形支撑架19受到的震动力就小了,从而使建筑物18受到的震动力也就小,以起到减震的作用,具体为:第二凹槽20内部的阻尼伸缩杆7主要吸收竖直方向的力,利用阻尼伸缩杆7收缩或伸展,抵消竖直方向的震动,第一凹槽4内部的阻尼块9可隔绝地面产生的震动,主要隔绝地面对建筑物18产生侧面及上下方向的震动力,抵消掉地面对建筑物18产生的震动,减轻对人的震感和对建筑物18的破坏,当底板3震动产生震动力时,经第一阻尼弹簧11传递至第二阻尼弹簧5上,由于第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5之间通过滚球12连接,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5之间可抵消任意方向的震动,在滚球12的作用下第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5在传递任意方向力时,可避免产生扭力,第一阻尼弹簧11和第二阻尼弹簧5可根据震动力的方向进行扭曲,吸收任意方向的震动力,以此减少传递至U形支撑架19上的震动力,减轻余震对建筑物18的破坏,在余震发生时防止造成建筑物出现倒塌的现象,避免了对人们的生命财产造成危害。