用于电缆连接器的外罩部件、使用该外罩部件的电缆连接器装置及该装置的组装方法

文献发布时间:2023-06-19 09:30:39

技术领域

本发明涉及外罩部件,更具体而言,涉及覆盖电缆连接器的外部的外罩部件、使用该外罩部件的电缆连接器装置以及电缆连接器装置的组装方法。

背景技术

在日本特开2002-170626号(专利文献1)中,示出了外罩部件等的一个例子。该外罩部件由基座壳体和外罩壳体构成,在由基座壳体和外罩壳体包围的内侧空间中收容有内壳,导入到内侧空间的电缆的导线与安装于内壳的端子连接。

内壳弹性安装于基座壳体,在安装时,设置在内壳的侧壁的卡止突部卡止于设置在基座壳体3的侧壁的卡止突部,从而固定安装状态。

电缆在内壳被安装于基座壳体3之后,通过在基座壳体的电缆导入端的固定台设置电缆夹配件并借助螺纹固定而被固定。

在该结构中,由于内壳通过卡止突部的卡止而被保持于基罩的规定的安装位置,因此在电缆固定之前的期间,即使在由于电缆的引绕、基罩的振动等而外力传递到内壳的情况下,对于内壳,也不会产生浮起等安装位置的变化。

专利文献1:日本特开2002-170626号

根据专利文献1的结构,可以认为由于电缆被螺纹固定于基座壳体,因此在电缆的引绕时等,产生电缆相对于基座壳体的位置偏移,另外,产生因通过电缆产生的外力而内壳相对于基座壳体的固定松动等问题的情况少。

然而,电缆与内壳分体,并且通过螺纹固定而固定于基座壳体,因此固定作业非常复杂,生产率也差。

发明内容

本发明的目的在于提供一种改善了上述现有的缺点的用于电缆连接器的外罩部件、使用该外罩部件的电缆连接器装置以及电缆连接器装置的组装方法。

为了解决上述课题,本发明的一个方式的外罩部件具有下述特征,该外罩部件包括第一外罩构件和第二外罩构件,上述第一外罩构件包括:安装面,供电缆连接器的主体安装;周壁,实际上沿着安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体的外缘设置,并从上述安装面朝向与上述第二外罩构件的组合侧立起;电缆取出口及连接口,以切除了上述周壁的一部分的状态设置;第一卡止部,在将上述第一外罩构件与上述第二外罩构件组合在一起时卡止于上述第二外罩构件的规定部分;以及一对立起部,在上述电缆取出口或其附近、且为将从安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体延伸出的电缆夹住的位置,从上述安装面朝向与上述第二外罩构件的组合侧立起,沿着通过上述电缆取出口被取出的上述电缆的方向的取出方向和沿着通过上述连接口与上述电缆连接器的主体连接的对象连接器的方向的连接方向在上述第一外罩构件中相互交叉。

根据该方式的外罩部件,例如通过设置周壁,从而电缆连接器的主体以稳定的状态保持于第一外罩构件。另外,通过设置一对立起部作为第一外罩构件的一部分,从而仅通过将第一外罩构件与第二外罩构件组合,就能够有效地防止电缆的晃动。

本发明的特征还在于具有在上述电缆连接器设置上述外罩部件的电缆连接器装置。

在上述方式的外罩部件中,也可以构成为上述卡止部的一部分利用上述一对立起部而形成。

另外,在上述方式的外罩部件中,也可以构成为上述一对立起部从上述安装面朝向与上述第二外罩构件的组合侧以和上述周壁连续的状态设置。

并且,在上述方式的外罩部件中,优选上述一对立起部在与上述第二外罩构件的组合侧,具有分别向上述一对立起部的相对侧突出的用于卡止于上述第二外罩构件的规定部分的卡止突部。

并且,在上述方式的外罩部件中,优选在上述电缆连接器的主体上设置有弹性可动片,该弹性可动片能够操作在与上述对象连接器连接时卡止于上述对象连接器的规定部分的可动卡止部,在上述电缆连接器的主体安装至上述安装面时,上述弹性可动片所位于的上述周壁的一部分形成为用于操作上述弹性可动片的悬臂梁状的弹性片。

另外,在上述方式的外罩部件中,也可以构成为上述悬臂梁状的弹性片沿着上述连接方向设置在上述取出方向与上述连接方向的交叉部的外角侧。

另外,在上述方式的外罩部件中,也可以构成为上述卡止部包括:设置在上述电缆取出口附近的卡止元件、在上述取出方向与上述连接方向的交叉部的外角侧呈对角状设置的卡止元件、沿着上述连接方向设置在上述交叉部的内角侧的卡止元件、沿着上述连接方向设置在上述交叉部的外角侧的卡止元件。

并且,在上述方式的外罩部件中,优选在安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体与上述周壁之间形成的、上述安装面的面方向上的间隙,设置有多个抵接部,该多个抵接部在将上述电缆连接器的主体安装至上述安装面时与上述电缆连接器的主体抵接。

此外,在上述方式的外罩部件中,优选上述抵接部至少包括在上述取出方向与上述连接方向的交叉部的外角侧呈对角状设置的第一抵接部、沿着上述连接方向设置在上述交叉部的内角侧的第二抵接部、以及沿着上述连接方向设置在上述交叉部的外角侧的第三抵接部的其中一个。

另外,在上述方式的外罩部件中,优选上述抵接部具有与安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体抵接的抵接面,在将上述第一外罩构件与上述第二外罩构件组合在一起时,上述抵接部的抵接面与设置于上述第二外罩构件的对应抵接部的对应抵接面形成相对于上述电缆连接器的主体实际上连续的面。

另外,本发明的一个方式的电缆连接器装置的组装方法具有下述特征,该电缆连接器装置的组装方法具备:将电缆连接器的主体安装于第一外罩构件的安装面的阶段,在上述阶段中,利用从上述安装面朝向与上述第二外罩构件的组合侧立起的一对立起部,夹住从安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体延伸出的电缆;和使第二外罩构件与上述第一外罩构件组合并相互卡止的阶段。

也可以构成为,上述组装方法还包括如下阶段:在将上述电缆连接器的主体安装至上述安装面时,通过实际上沿着安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体的外缘设置并且从上述安装面朝向与上述第二外罩构件的组合侧立起的周壁,将上述电缆连接器的主体定位于上述第一外罩构件,并且使上述电缆连接器的主体与对在安装于上述安装面的上述电缆连接器的主体和上述周壁之间产生的间隙进行填补的多个抵接部抵接。

本发明提供一种改善了上述现有装置的缺点的用于电缆连接器的外罩部件、使用该外罩部件的电缆连接器装置以及电缆连接器装置的组装方法。

附图说明

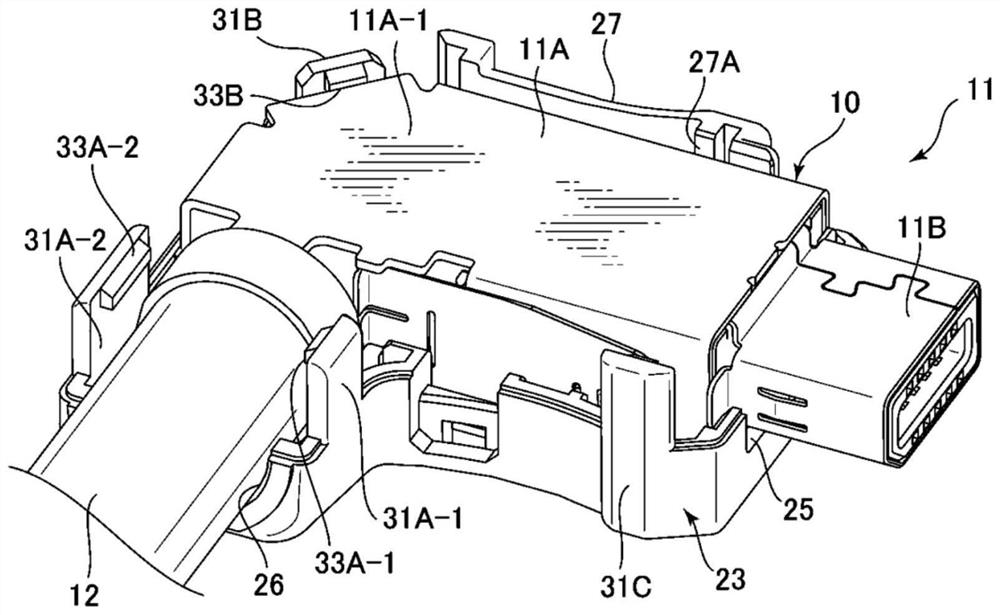

图1是安装了本发明的一个实施方式的外罩部件的电缆连接器的立体图。

图2是安装了本发明的一个实施方式的外罩部件的电缆连接器的立体图。

图3是图1的分解立体图。

图4是图1的分解立体图。

图5是第一外罩构件的单件图的俯视图。

图6是第一外罩构件的单件图的立体图。

图7是第一外罩构件的单件图的立体图。

图8是表示主体安装于安装面时的第一外罩构件的状态的俯视图。

图9是表示主体安装于安装面时的第一外罩构件的状态的立体图。

图10是第二外罩构件的单件图的俯视图。

图11是第二外罩构件的单件图的立体图。

图12是第二外罩构件的单件图的立体图。

图13是表示将第二外罩构件组装于第一外罩构件的状态的俯视图。

图14是图13的A-A线剖视图。

图15是图13的B-B线剖视图。

图16是图13的C-C线剖视图。

图17是图13的D-D线剖视图。

附图标记说明

1…电缆连接器装置;2…外罩部件;11…电缆连接器;11A…主体;20…第一外罩构件;21…安装面;23…周壁;25…连接口;26…电缆取出口;27…弹性片;31…第一卡止部;31A~31E…卡止元件;31A-1、31A-2…立起部;33…卡止突部;35A~35C…抵接部;40…第二外罩构件。

具体实施方式

以下,参照附图对本发明的优选的一个实施方式进行说明。为了便于说明,仅示出了优选的实施方式,但当然不以此来限定本发明。

图1、图2分别是本发明的一个实施方式的电缆连接器装置1即安装了外罩部件2的电缆连接器11的立体图,它们以相互不同的角度表示,图3、图4分别是图1、图2的分解立体图。电缆连接器11以固定于电缆12的一端的状态被使用,沿“α”方向延伸。

电缆连接器11主要具备端子15、保持端子15的壳体14以及覆盖壳体14的外部的金属外壳10。金属外壳10例如包括具有大致长方形形状的主体11A、从主体11A朝向与对象连接器(未图示)的嵌合侧沿着嵌合方向“β”突出的嵌合部11B、以及呈悬臂梁状沿“α”方向以可动状态设置在主体11A的上侧侧面的弹性可动片11C。

在与对象连接器连接时,嵌合部11B被用作与对象连接器的规定部分嵌合的部分。在嵌合部11B的上下各面,以从嵌合部11B弹性突出的状态设置有可动卡止部11d,该可动卡止部11d卡止于对象连接器的规定部分而使嵌合部11B保持于对象连接器。

可动卡止部11d形成在弹性可动片11C的一端。可动卡止部11d能够使用弹性可动片11C相对于嵌合部11B沿“α”方向操作。可动卡止部11d被弹性可动片11C以向嵌合部11B的外部突出的方式持续施力,但例如在解除与对象连接器的嵌合时,通过操作弹性可动片11C,能够使可动卡止部11d移动到向嵌合部11B凹入的位置,从而解除与对象连接器的卡止状态。

外罩部件2包括第一外罩构件20和第二外罩构件40。第一外罩构件20和第二外罩构件40例如通过以在它们之间夹住金属外壳10的主体11A的状态沿“γ”方向相互组装而组合。

图5~图7分别表示第一外罩构件20的单件图。图5是其俯视图,图6、图7是立体图。第一外罩构件20至少包括安装面21、周壁23、电缆取出口26及连接口25、第一卡止部31以及一对立起部31A-1、31A-2。

安装面21是第一外罩构件20的内表面侧的大致平坦的面。在组装电缆连接器装置1时,首先,将金属外壳10的主体11A,例如其侧面部分11A-1安装于安装面21。

在安装面21形成有周壁23。周壁23以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态,实际上沿着安装于安装面21的主体11A的外缘设置。这里“实际上沿着”是指:只要沿着能够利用周壁23,将电缆连接器11的例如金属外壳10的主体11A定位于第一外罩构件20的程度即可,不需要准确地沿着主体11A的整个外缘。通过设置周壁23,能够将主体11A保持在第一外罩构件20的规定部分,从而能够进行主体11A和第一外罩构件20的定位。

在切除了周壁23的一部分的状态下,形成电缆取出口26。电缆取出口26用于将与电缆连接器11连接的电缆12取出到外罩部件2的外部。同样,在切除了周壁23的一部分的状态下,形成连接口25。连接口25用于将作为电缆连接器11的金属外壳10的一部分的嵌合部11B取出到外罩部件2的外部。这里,通过电缆取出口26被取出的电缆12的取出方向“α”(以下,简称为“取出方向”)与通过连接口25与主体11A连接的对象连接器的连接方向“β”(以下,简称为“连接方向”)在第一外罩构件20中相互交叉。在本实施方式中,大致直角地交叉。

周壁23的一部分也可以形成为悬臂梁状的弹性片27。弹性片27配置在将主体11A安装于安装面21时设置于金属外壳10的弹性可动片11C所位于的部分。弹性片27沿着连接方向“γ”设置在取出方向“α”与连接方向“γ”的交叉部的外角侧,能够用于操作弹性可动片11C。在弹性片27的前端设置有向金属外壳10的弹性可动片11C侧突出的按压突起27A,通过使弹性片27向弹性可动片11C侧位移,从而利用弹性片27的按压突起27A按压弹性可动片11C,由此,通过使设置在弹性可动片11C的前端的可动卡止部11d移动,从而能够解除电缆连接器11与对象连接器的卡止状态。

在将主体11A安装至安装面21时,在主体11A与周壁23之间,在安装面21的面方向“α-γ”上可能产生一些间隙22。为了填补间隙22而将主体11A牢固且准确地定位于第一外罩构件20的规定位置,在间隙22的一部分设置有与安装于安装面21的主体11A抵接的多个抵接部35。

图8、图9分别是表示主体11A安装于安装面21时的第一外罩构件20的状态的俯视图和立体图。图8与图5相对应,图9与图6相对应。从这些图可知,周壁23(包括弹性片27和一对立起部31A-1、31A-2形成为周壁23的一部分的情况)提供用于支承主体11A的足够的高度(朝向“β1”方向的高度),因此,通过设置周壁23,从而主体11A以稳定的状态保持于第一外罩构件20。并且,通过设置抵接部35等,在将主体11A安装于安装面21时,主体11A例如除了与连接口25的内壁面25A抵接,还与这些抵接部35抵接,其结果,主体11A、进而金属外壳10被牢固地定位于第一外罩构件20。其结果,能够解决在电缆12的引绕时等,由于通过电缆而产生的外力,金属外壳10相对于第一外罩构件20、进而相对于外罩部件2晃动等问题。并且,通过适当地调整设置抵接部35的位置,即使在使安装了外罩部件2的电缆连接器11朝向任意方向,例如将电缆12设定为大致垂直方向,且在其上端设置金属外壳10、外罩部件2的情况下,或者在其下端设置它们的情况下,在金属外壳10与外罩部件2之间也不会产生晃动,从而能够将它们牢固地固定。

抵接部35例如包括在取出方向“α”与连接方向“γ”的交叉部的外角侧呈对角状设置的第一抵接部35A、沿着连接方向设置在交叉部的内角侧的第二抵接部35B以及沿着连接方向“γ”设置在交叉部的外角侧的第三抵接部35C。

第一抵接部35A是沿着从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧的方向“β1”形成的肋状的部件。

第二抵接部35B包括设置在连接口25侧的第二抵接部35B-1和设置在电缆取出口26侧的一对第二抵接部35B-2。第二抵接部35B-1与第一抵接部35A同样地形成为肋状。另一方面,一对第二抵接部35B-2沿着“β-γ”面形成为比较大的板状部件。

第三抵接部35C在第一抵接部35A的附近,与第二抵接部35B-2同样,沿着“β-γ”面形成为比较大的板状部件。

这些抵接部35分别能够在与主体11A之间形成抵接面36(例如,图5示出了第二抵接部35B-2的抵接面36,另外,图7示出了第三抵接部35C的抵接面36)。

另外,为了防止电缆12的引绕时等的电缆12的晃动,在安装面21设置有一对立起部31A-1、31A-2。该一对立起部31A-1、31A-2在将从安装于安装面21的金属外壳10的主体11A延伸出的电缆12夹住的位置、且为电缆取出口26或其附近,以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态设置。在本实施方式中,示出了设置在电缆取出口26附近的例子,但也可以包括电缆取出口26而设置为电缆取出口26。如本实施方式所示,立起部31A-1、31A-2也可以以与周壁23连续的状态设置。由于立起部31A-1、31A-2设置为第一外罩构件20的一部分,因此仅通过组装第一外罩构件20和第二外罩构件40,就能够有效地防止电缆12的晃动。因此,不需要螺纹固定等作业。

在安装面21还设置有在组合第一外罩构件20与第二外罩构件40时卡止于第二外罩构件40的规定部分的第一卡止部31。通过设置第一卡止部31,从而能够将第一外罩构件20与第二外罩构件40维持在组装状态。

第一卡止部31例如包括设置在电缆取出口26的附近的卡止元件31A、在取出方向“α”与连接方向“γ”的交叉部的外角侧呈对角状设置的卡止元件31B、沿着连接方向“γ”设置在交叉部的内角侧的卡止元件31C、31D、以及沿着连接方向设置在交叉部的外角侧的卡止元件31E。这些卡止元件中的卡止元件31A、31B以及31C以从安装面21沿“β1”方向立起的状态设置,这些立起侧的前端被调整成在“β1”方向上到达与安装于安装面21的金属外壳10的主体11A、弹性片27实际上相同的高度位置。通过调整成这样的高度,不会使装置大型化,并且不会误使卡止元件破损,能够将金属外壳10可靠地保持于第一外罩构件20。

如本实施方式所示,卡止元件31A也可以利用一对立起部31A-1、31A-2而形成。这些卡止元件31A也是一对立起部31A-1、31A-2,并且在电缆取出口26的附近,以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态设置。作为卡止元件31A的立起部31A-1、31A-2分别在与第二外罩构件40的组合侧,具有分别向一对立起部31A-1、31A-2的相对侧突出的用于卡止于第二外罩构件40的规定部分的卡止突部33A-1、33A-2。利用这些卡止突部33A-1、33A-2,能够将第一外罩构件20和第二外罩构件40维持在相互组装的状态。在本结构中,特别是将卡止突部33A-1、33A-2设置为分别向一对立起部31A-1、31A-2的相对侧突出,因此例如在电缆12的引绕等时,即使在电缆12与这些立起部31A-1、31A-2碰撞而使它们变形的情况下,也能够维持设置在任一个立起部31A-1、31A-2的卡止突部33A-1、33A-2与第二外罩构件40的规定部分的卡止状态,因此能够更有效地维持组装状态。

卡止元件31B与一对立起部31A-1、31A-2同样,以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态设置。另外,卡止元件31B在与第二外罩构件40的组合侧,具有朝向安装面21侧突出的用于卡止于第二外罩构件40的规定部分的卡止突部33B。

同样,卡止元件31C以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态设置。另外,卡止元件31C在与第二外罩构件40的组合侧,具有朝向安装面21侧突出的用于卡止于第二外罩构件40的规定部分的卡止突部33C。

另一方面,卡止元件31D以在沿着与第二外罩构件40的组合方向“β1”的方向“β”上使一部分凹陷的状态形成。为了与之形成互补关系,对象侧的第二外罩构件40形成为嵌入该凹陷状的卡止凹部33D的突部。

卡止元件31E与卡止元件31D同样,以在沿着与第二外罩构件40的组合方向“β1”的方向“β”上使一部分凹陷的状态形成,具有凹陷状的卡止凹部33E。

图10~图12分别表示第二外罩构件40的单件图。图10是第一外罩构件20的与图5对应的俯视图,图11、图12是第一外罩构件20的与图6、图7对应的立体图。

图13是表示将第二外罩构件40组装于第一外罩构件20的状态的俯视图,与第一外罩构件20的图8对应。图14~图16分别是图13的A-A线剖视图、B-B线剖视图、C-C线剖视图、D-D线剖视图。

如图8、图9所示,优选在将金属外壳10定位于第一外罩构件20后,将第二外罩构件40组装于第一外罩构件20。由此,能够在稳定的状态下进行组装作业。

第二外罩构件40具有与第一外罩构件20构成互补关系的形状,包括与第一外罩构件20的各要素对应的多个要素。

例如,与第一外罩构件20的安装面21对应地,第二外罩构件40包括相对面41。

另外,与第一外罩构件20的周壁23对应地,第二外罩构件40包括周壁43。并且,与第一外罩构件20的电缆取出口26和连接口25对应地,第二外罩构件40包括电缆取出口46和连接口45。形成第一外罩构件的周壁23的部分与形成第二外罩构件40的周壁43的部分在“β”方向上具有实际上大致相同的大小。例如,第一外罩构件20的电缆取出口26和第二外罩构件40的电缆取出口46分别在组合了第一外罩构件20与第二外罩构件40时,在“β”方向上形成外罩部件2的大致一半,同样,第一外罩构件20的连接口25和第二外罩构件40的连接口45也分别在“β”方向上形成外罩部件2的大致一半。此外,在与第一外罩构件20的弹性片27对应的部分,在第二外罩构件40中没有设置任何部件。

如已经说明的那样,第一外罩构件20包括卡止元件31A(一对立起部31A-1、31A-2)、卡止元件31B、卡止元件31C、31D、卡止元件31E作为第一卡止部31,与之对应,第二外罩构件40包括设置在电缆取出口26附近的卡止元件51A、在取出方向“α”与连接方向“γ”的交叉部的外角侧呈对角状设置的卡止元件51B、沿着连接方向“γ”设置在交叉部的内角侧的卡止元件51C、51D、沿着连接方向“γ”设置在交叉部的外角侧的卡止元件51E。

这些第二外罩构件40的卡止元件51A~51E与第一外罩构件20的卡止元件31A~31E为互补关系。

例如,作为第一外罩构件20的卡止元件31A的一对立起部31A-1、31A-2以从安装面21朝向与第二外罩构件40的组合侧沿“β1”方向立起的状态设置,并且在立起部31A-1、31A-2的每一个的与第二外罩构件40的组合侧设置有卡止突部33A-1、33A-2,与之对应,第二外罩构件40的卡止元件51A形成为一对卡止凹部51A-1、51A-2,在其一部分具有卡止凹部53A-1、53A-2。在组装第一外罩构件20与第二外罩构件40时,第一外罩构件20的卡止突部33A-1、33A-2嵌入到这些卡止凹部53A-1、53A-2。第一外罩构件20的卡止元件31B、31C的卡止突部33B、33C通过与上述相同的方法,与第二外罩构件40的卡止元件51B、51C的卡止凹部53B、53C卡止。

另外,第一外罩构件20的卡止元件31D具有卡止凹部33D,另外,在与第一外罩构件20的组合侧以凹入的状态设置,与之对应,第二外罩构件40的卡止元件51D以从安装面51朝向与第一外罩构件20的组合侧沿“β2”方向立起的状态设置,另外,卡止元件51D在与第一外罩构件20的组合侧具有卡止突部53D。在组装第一外罩构件20与第二外罩构件40时,第二外罩构件40的卡止突部53D嵌入到这些卡止凹部33D。

第一外罩构件20的卡止元件31E的卡止凹部33E也通过与上述相同的方法,与第二外罩构件40的卡止元件51E的卡止突部53E卡止。

另外,第一外罩构件20包括第一抵接部35A、第二抵接部35B(35B-1、35B-2)、第三抵接部35C作为抵接部35,与之对应,第二外罩构件40包括在取出方向“α”与连接方向“γ”的交叉部的外角侧呈对角状设置的第一抵接部55A、沿着连接方向设置在交叉部的内角侧的第二抵接部55B(55B-1、55B-2)、以及沿着连接方向“γ”设置在交叉部的外角侧的第三抵接部55C。此外,在本实施方式中,第一抵接部55A由与卡止元件51B相同的部件构成。在这些抵接部,形成有与设置在第一外罩构件20的抵接部35的抵接面36对应的对应抵接面56(例如,图10示出了第二抵接部55B-2的对应抵接面56,另外,图7示出了第三抵接部55C的对应抵接面56)。在组合第一外罩构件20与第二外罩构件40时,这些设置于第一外罩构件20的抵接部的抵接面36能够与设置于第二外罩构件40的对应抵接部的对应抵接面56形成相对于主体11A实际上连续的面。由此,能够以更稳定的状态定位金属外壳10。

本发明的其他方式包括意在实施本发明的最佳的方式,仅表示多个特定的实施方式和实施例,其特征和效果根据以下的详细说明容易明确。另外,本发明也可以由其他及不同的实施方式构成,而且其多个细节部分能够在不脱离本发明的精神及范围的情况下,在各种明确的观点下进行变更。因此,附图和说明只不过是例示,并不限定于此。

- 用于电缆连接器的外罩部件、使用该外罩部件的电缆连接器装置及该装置的组装方法

- 光学部件、用于制造光学部件的方法以及光学连接器电缆