一种基于物联网的汽车舒适度调节系统及调节方法

文献发布时间:2023-06-19 13:46:35

技术领域

本申请涉及汽车领域,尤其是涉及一种基于物联网的汽车舒适度调节系统及调节方法。

背景技术

年龄的增长,过度的活动和超负荷的承载,使脊柱加快出现老化,引起的椎体,神经,椎间盘,韧带,肌肉等组织出现的劳损性改变,可以引起颈肩腰腿痛甚至神经损害,影响工作能力和生活质量。对于我们普通人来说,往往是伴随我们一生年龄越大越常见的问题,也是骨科门诊最多的就诊原因,而这其中以腰肌劳损最为多见。现有的电动汽车座椅长时间驾驶时会对驾驶人员的腰部颈部造成损伤。

CN201811626869.1公开了一种新式的电动汽车座椅,其技术方案为设置有头枕箱、靠垫支撑箱和靠垫角度限位箱,该新式的电动汽车座椅具有以下优点:可通过调节头枕箱、靠垫支撑箱和靠垫角度限位箱以适应不同使用者的身高体型。

但是,该新式的电动汽车座椅也具有以下缺点:调节过程依赖手动调节,具有较强的主观性,使用者不能保证调节至合适的位置,若调节不当,可能会对使用者的腰部颈部造成更严重的伤害。

因此,需要一种能够自动调节汽车座椅舒适度的调节系统。

发明内容

为了解决传统汽车座椅依赖手动调节、主观性较强的问题,本申请提供一种基于物联网的汽车舒适度调节系统及调节方法。

本申请提供一种基于物联网的汽车舒适度调节系统,包括汽车本体、自动调节座椅、车载网关、控制器、用户终端:

所述自动调节座椅包括:头枕本体、椅背本体、腰靠本体、坐垫本体、离合驱动机构、头枕调节机构、腰靠调节机构、仰角调节机构、座椅升降机构、风道;所述离合驱动机构,设置在椅背本体中部,与控制器电性连接;所述头枕调节机构,设置在椅背本体上部,位于离合驱动机构上方,与离合驱动机构配合,并与头枕本体驱动连接,控制头枕本体升降; 所述腰靠调节机构,设置在椅背本体下部,位于离合驱动机构下方,与离合驱动机构配合,并与腰靠本体驱动连接;仰角调节机构,设置在椅背本体与坐垫本体结合处,与椅背本体驱动连接,控制椅背本体仰角,并与控制器电性连接;座椅升降机构,为电动推杆,对称设置在坐垫本体下方,与坐垫本体驱动连接,控制坐垫本体升降,并与控制器电性连接;所述风道,设置在坐垫本体下方,与汽车本体的空调系统连通;

所述控制器与车载网关无线连接,用于接收和发送控制信号;所述用户终端与车载网关无线连接,用于接收推送消息和发出指令。

进一步的,所述离合驱动机构包括:离合滑轨,固定连接在椅背本体上;离合滑块,竖直设置在离合滑轨上,与离合滑轨滑动连接;第一电磁铁,设置在离合滑块上方,与控制器电性连接;第二电磁铁,设置在离合滑块下方,与控制器电性连接;连杆,水平设置在离合滑块侧部,一端与离合滑块固定连接;套管,设置在连杆末端,与连杆固定连接;传动轴,竖直设置在套管内,与套管转动连接并与套管间隙配合;从动齿轮,套接在传动轴上,与传动轴驱动连接;第一面齿轮,设置在传动轴上端,与传动轴驱动连接;第二面齿轮,设置在传动轴下端,与传动轴驱动连接;第一电机,设置在传动轴侧部,与椅背本体固定连接,并与控制器电性连接;主动齿轮,套接在第一电机的第一电机轴上,与第一电机驱动连接,并与从动齿轮啮合;所述传动轴与套管在轴向上固定连接。

所述传动轴上设置有第一限位台阶和第二限位台阶,所述第一限位台阶下部与套管上端面抵接,所述第二限位台阶上部与套管下端面抵接。

所述离合驱动机构与头枕调节机构的距离等于所述第一电磁铁与所述离合滑块的距离;

所述离合驱动机构与腰靠调节机构的距离等于所述第二电磁铁与所述离合滑块的距离;

所述主动齿轮与从动齿轮的轴向宽度差大于所述离合滑块与第一电磁铁和第二电磁铁之间距离的和。

通过采用上述技术方案,可分别对第一电磁铁和第二电磁铁通电或断点从而使离合驱动机构选择驱动头枕调节机构或腰靠调节机构。当第一电磁铁通电、第二电磁铁断电时,滑块被吸引向上滑动,带动套管向上移动,从而带动传动轴向上移动,第一面齿轮与第三面齿轮啮合;当第二电磁铁通电、第一电磁铁断电时,滑块被吸引向下滑动,带动套管向下移动,从而带动传动轴向下移动,第二面齿轮与第四面齿轮啮合。减少了电机数量,降低了设备成本,提高了自动调节座椅的自动化程度。

进一步的,所述头枕调节机构包括:转动座,设置在头枕调节机构上部,与椅背本体固定连接;第一转动支架,设置在头枕调节机构下部,与椅背本体固定连接;螺杆,上端与转动座转动连接,中部与第一转动支架转动连接;第三面齿轮,设置在螺杆下端,与螺杆驱动连接;螺母,套接在螺杆上,与螺杆通过螺纹驱动连接;滑杆,竖直设置在头枕调节机构上部,与椅背本体固定连接;头枕支架,水平设置在头枕调节机构上部,两端分别与头枕本体和螺母固定连接,中部与滑杆滑动连接。

通过采用上述技术方案,当离合驱动机构和头枕调节机构驱动连接时,第三面齿轮被第一面齿轮带动旋转,带动螺杆旋转,从而带动螺母在竖直方向上移动,即带动头枕本体上下移动。

进一步的,所述腰靠调节机构包括:第二转动支架,设置在腰靠调节机构下部,与椅背本体固定连接;第三转动支架,设置在腰靠调节机构上部,与椅背本体固定连接;回转杆,下端与第二转动支架转动连接,中部与第三转动支架转动连接;第四面齿轮,设置在回转杆上端,与回转杆驱动连接;蜗杆套,套接在回转杆中部,与回转杆驱动连接;蜗轮,设置在蜗杆套侧部,与椅背本体固定连接,并与蜗杆套啮合;转动杆,一端与椅背本体转动连接,一端与腰靠本体转动连接;滑套,套接在转动杆上,与转动杆滑动连接;撑杆,设置在滑套和蜗轮之间,一端与滑套转动连接,一端与蜗轮固定连接。

通过采用上述技术方案,当离合驱动机构和腰靠调节机构驱动连接时,第四面齿轮被第二面齿轮带动旋转,带动回转杆旋转,回转杆上的蜗杆套带动涡轮旋转,从而带动撑杆旋转,使腰靠上下移动。

进一步的,所述仰角调节机构包括:第二电机,设置在仰角调节机构下部,与控制器电性连接;转轮,设置在第二电机上方,与第二电机驱动连接;凸块,设置在转轮边缘处,与转轮固定连接;摆动杆,设置在凸块上方,一端与凸块转动连接;齿条,设置在椅背本体下方,与摆动杆的另一端通过销轴转动连接;齿条支架,设置在齿条末端,与齿条滑动连接;仰角齿轮,设置在椅背本体下部,与椅背本体固定连接,并与齿条啮合。

通过采用上述技术方案,当第二电机旋转时,转轮带动与凸块转动连接地摆动杆在转轮圆周上摆动,从而带动齿条在水平方向上移动,即带动仰角齿轮转动,使椅背本体仰角变化。

进一步的,还包括:压力感应条,柔性软质,设置在椅背本体表面中部,与车载网关无线连接;第一超声波距离感应器,设置在自动调节座椅正上方,与汽车本体顶部固定连接,并与车载网关无线连接;第二超声波距离感应器,设置在头枕本体正上方,与汽车本体顶部固定连接,并与车载网关无线连接;指纹识别装置,设置在汽车本体的车门上,与车载网关无线连接;所述第一超声波距离感应器和第二超声波距离感应器水平高度一致。

一种基于物联网的汽车舒适度调节方法,包括以下步骤:

步骤一,座椅高度调节,使用者坐入自动调节座椅,控制器控制电动推杆伸长或收缩,至第一超声波距离感应器检测到与使用者头部的距离达到设定值时,电动推杆停止工作;

步骤二,腰靠调节,使用者背部紧贴椅背本体,控制器控制第一电机低速反转,第二电磁铁通电,吸引离合滑块向下滑动,离合驱动机构与腰靠调节机构驱动连接,控制腰靠本体向下转动脱离椅背本体的表面;此时压力感应条检测椅背本体受到的压力,并标记压力最小处;控制器控制第一电机正转,驱动腰靠本体向上转动直至标记处压力数值最大;

步骤三,头枕调节,控制器控制第一电机低速反转,第一电磁铁通电,吸引离合滑块向上滑动,离合驱动机构与头枕调节机构驱动连接,控制头枕升降移动,至第一超声波距离感应器与使用者头部的距离和第二超声波距离感应器与头枕本体顶部的距离之差达到设定值时停止;

步骤四,模式录入,将步骤一至步骤三各机构调节步骤记入车载网关中,不同使用者通过车门上的指纹识别装置进行身份识别;

步骤五,模式切换,使用者进入汽车前,通过用户终端进行座椅模式选择,将自动调节座椅提前调节至该使用者的专属模式。

进一步的,当使用者需要休息时,通过用户终端输入休息指令,车载网关接收信号并向控制器传输信号,控制器控制第二电机运转设定角度,驱动仰角齿轮正转,椅背本体后仰;

当使用者离开汽车后,通过用户终端输入离车指令,控制器控制第二电机运转设定角度,驱动仰角齿轮反转,椅背本体前倾,启动防盗状态。

通过采用上述技术方案,使用者需要休息时,可将椅背本体放倒躺平,提高了使用者的舒适程度;离车后,椅背本体前倾,盗窃者无法正常入座,提高了汽车的防盗能力和安全性。

综上所述,本申请包括以下有益技术效果:

1.通过离合驱动机构选择驱动头枕调节机构和腰靠调节机构,单电机即可控制两处部位调节,减少了电机数量,降低了设备成本;

2.通过压力感应条、第一超声波距离感应器、第二超声波距离感应器配合,使自动调节座椅自动匹配使用者体型,无需人工调节,防止人工调节不当导致的二次伤害,提高了自动调节座椅的自动化程度以及准确程度,增强了使用者使用汽车的舒适程度;

3.通过将不同使用者的调节步骤录入车载网关中,可在使用者进入汽车前将自动调节座椅调节至该使用者的专用模式,减少了使用时的等待时间,提高了使用者的使用便捷性。

附图说明

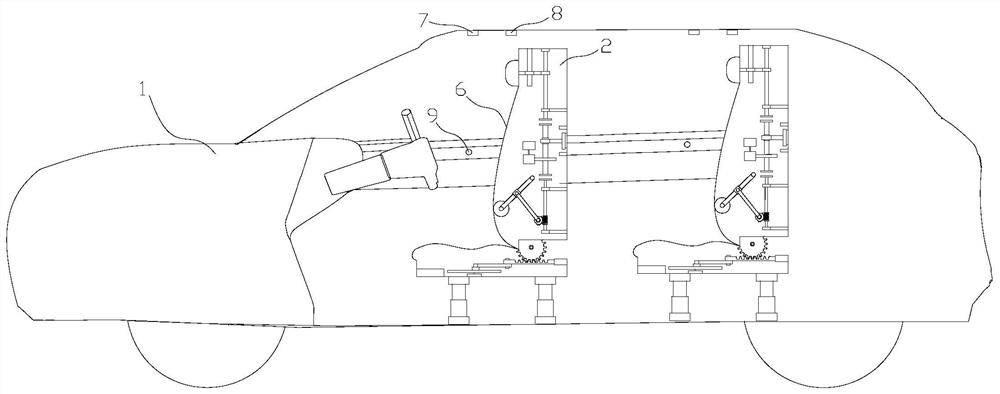

图1是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的结构简图。

图2是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的自动调节座椅的局部放大图。

图3是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的离合驱动机构的局部放大图。

图4是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的头枕调节机构的局部放大图。

图5是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的腰靠调节机构的局部放大图。

图6是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的仰角调节机构的局部放大图。

图7是本申请实施例的一种基于物联网的汽车舒适度调节方法的逻辑图。

附图标记说明:

汽车本体1、

自动调节座椅2、 头枕本体21、椅背本体22、腰靠本体23、坐垫本体24、风道241、

离合驱动机构25、第一电机2501、主动齿轮2502、从动齿轮2503、传动轴2504、第一限位台阶2504a,第二限位台阶2504b,第一面齿轮2505、第二面齿轮2506、套管2507、连杆2508、离合滑块2509、滑轨2510、第一电磁铁2511、第二电磁铁2512、

头枕调节机构26、转动座261、第一转动支架262、螺杆263、第三面齿轮264、螺母265、滑杆266、头枕支架267、

腰靠调节机构27、第二转动支架271、第三转动支架272、回转杆273、第四面齿轮274、蜗杆套275、蜗轮276、转动杆277、滑套278、撑杆279、

仰角调节机构28、第二电机281、转轮282、凸块283、摆动杆284、销轴285、齿条286、齿条支架287、仰角齿轮288、

座椅升降机构29、电动推杆291、

车载网关3、控制器4、用户终端5、压力感应条6、第一超声波距离感应器7、第二超声波距离感应器8、指纹识别装置9。

具体实施方式

下面对照附图,通过对实施例的描述,本申请的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工艺及操作使用方法等,作进一步详细的说明,以帮助本领域技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。为方便说明,本申请提及方向以附图所示方向为准。

参照图1-图7所示,一种基于物联网的汽车舒适度调节系统,包括汽车本体1、自动调节座椅2、车载网关3、控制器4、用户终端5:

所述自动调节座椅2包括:头枕本体21、椅背本体22、腰靠本体23、坐垫本体24、离合驱动机构25、头枕调节机构26、腰靠调节机构27、仰角调节机构28、座椅升降机构29、风道241;所述离合驱动机构25,设置在椅背本体22中部,与控制器4电性连接;所述头枕调节机构26,设置在椅背本体22上部,位于离合驱动机构25上方,与离合驱动机构25配合,并与头枕本体21驱动连接,控制头枕本体21升降; 所述腰靠调节机构27,设置在椅背本体22下部,位于离合驱动机构25下方,与离合驱动机构25配合,并与腰靠本体23驱动连接;仰角调节机构28,设置在椅背本体22与坐垫本体24结合处,与椅背本体22驱动连接,控制椅背本体22仰角,并与控制器4电性连接;座椅升降机构29,为电动推杆291,对称设置在坐垫本体24下方,与坐垫本体24驱动连接,控制坐垫本体24升降,并与控制器4电性连接;所述风道241,设置在坐垫本体21下方,与汽车本体1的空调系统连通;

所述控制器4与车载网关3无线连接,用于接收和发送控制信号;所述用户终端5与车载网关3无线连接,用于接收推送消息和发出指令。

所述离合驱动机构25包括:离合滑轨2510,固定连接在椅背本体22上;离合滑块2509,竖直设置在离合滑轨2510上,与离合滑轨2510滑动连接;第一电磁铁2511,设置在离合滑块2509上方,与控制器4电性连接;第二电磁铁2512,设置在离合滑块2509下方,与控制器4电性连接;连杆2508,水平设置在离合滑块2509侧部,一端与离合滑块2509固定连接;套管2507,设置在连杆2508末端,与连杆2508固定连接;传动轴2504,竖直设置在套管2507内,与套管2507转动连接并与套管2507间隙配合;从动齿轮2503,套接在传动轴2504上,与传动轴2504驱动连接;第一面齿轮2505,设置在传动轴2504上端,与传动轴2504驱动连接;第二面齿轮2506,设置在传动轴2504下端,与传动轴2504驱动连接;第一电机2501,设置在传动轴2504侧部,与椅背本体22固定连接,并与控制器4电性连接;主动齿轮2502,套接在第一电机2501的第一电机2501轴上,与第一电机2501驱动连接,并与从动齿轮2503啮合;所述传动轴2504与套管2507在轴向上固定连接。

所述传动轴2504上设置有第一限位台阶2504a和第二限位台阶2504b,所述第一限位台阶2504a下部与套管2507上端面抵接,所述第二限位台阶2504b上部与套管2507下端面抵接。

所述离合驱动机构25与头枕调节机构26的距离等于所述第一电磁铁2511与所述离合滑块2509的距离;

所述离合驱动机构25与腰靠调节机构27的距离等于所述第二电磁铁2512与所述离合滑块2509的距离;

所述主动齿轮2502与从动齿轮2503的轴向宽度差大于所述离合滑块2509与第一电磁铁2511和第二电磁铁2512之间距离的和。

所述头枕调节机构26包括:转动座261,设置在头枕调节机构26上部,与椅背本体22固定连接;第一转动支架262,设置在头枕调节机构26下部,与椅背本体22固定连接;螺杆263,上端与转动座261转动连接,中部与第一转动支架262转动连接;第三面齿轮264,设置在螺杆263下端,与螺杆263驱动连接;螺母265,套接在螺杆263上,与螺杆263通过螺纹驱动连接;滑杆266,竖直设置在头枕调节机构26上部,与椅背本体22固定连接;头枕支架267,水平设置在头枕调节机构26上部,两端分别与头枕本体21和螺母265固定连接,中部与滑杆266滑动连接。

所述腰靠调节机构27包括:第二转动支架271,设置在腰靠调节机构27下部,与椅背本体22固定连接;第三转动支架272,设置在腰靠调节机构27上部,与椅背本体22固定连接;回转杆273,下端与第二转动支架271转动连接,中部与第三转动支架272转动连接;第四面齿轮274,设置在回转杆273上端,与回转杆273驱动连接;蜗杆套275,套接在回转杆273中部,与回转杆273驱动连接;蜗轮276,设置在蜗杆套275侧部,与椅背本体22固定连接,并与蜗杆套275啮合;转动杆277,一端与椅背本体22转动连接,一端与腰靠本体23转动连接;滑套278,套接在转动杆277上,与转动杆277滑动连接;撑杆279,设置在滑套278和蜗轮276之间,一端与滑套278转动连接,一端与蜗轮276固定连接。

所述仰角调节机构28包括:第二电机281,设置在仰角调节机构28下部,与控制器4电性连接;转轮282,设置在第二电机281上方,与第二电机281驱动连接;凸块283,设置在转轮282边缘处,与转轮282固定连接;摆动杆284,设置在凸块283上方,一端与凸块283转动连接;齿条286,设置在椅背本体22下方,与摆动杆284的另一端通过销轴285转动连接;齿条支架287,设置在齿条286末端,与齿条286滑动连接;仰角齿轮288,设置在椅背本体22下部,与椅背本体22固定连接,并与齿条286啮合。

还包括:压力感应条6,柔性软质,设置在椅背本体22表面中部,与车载网关3无线连接;第一超声波距离感应器7,设置在自动调节座椅2正上方,与汽车本体1顶部固定连接,并与车载网关3无线连接;第二超声波距离感应器8,设置在头枕本体21正上方,与汽车本体1顶部固定连接,并与车载网关3无线连接;指纹识别装置9,设置在汽车本体1的车门上,与车载网关3无线连接;

所述第一超声波距离感应器7和第二超声波距离感应器8水平高度一致。

一种基于物联网的汽车舒适度调节方法,包括以下步骤:

步骤一,座椅高度调节,使用者坐入自动调节座椅2,控制器4控制电动推杆291伸长或收缩,至第一超声波距离感应器7检测到与使用者头部的距离达到设定值时,电动推杆291停止工作;

步骤二,腰靠调节,使用者背部紧贴椅背本体22,控制器4控制第一电机2501低速反转,第二电磁铁2512通电,吸引离合滑块2509向下滑动,离合驱动机构25与腰靠调节机构27驱动连接,控制腰靠本体23向下转动脱离椅背本体22的表面;此时压力感应条6检测椅背本体22受到的压力,并标记压力最小处;控制器4控制第一电机2501正转,驱动腰靠本体23向上转动直至标记处压力数值最大;

步骤三,头枕调节,控制器4控制第一电机2501低速反转,第一电磁铁2511通电,吸引离合滑块2509向上滑动,离合驱动机构25与头枕调节机构26驱动连接,控制头枕升降移动,至第一超声波距离感应器7与使用者头部的距离和第二超声波距离感应器8与头枕本体21顶部的距离之差达到设定值时停止;

步骤四,模式录入,将步骤一至步骤三各机构调节步骤记入车载网关3中,不同使用者通过车门上的指纹识别装置9进行身份识别;

步骤五,模式切换,使用者进入汽车前,通过用户终端5进行座椅模式选择,将自动调节座椅2提前调节至该使用者的专属模式。

还包括:当使用者需要休息时,通过用户终端5输入休息指令,车载网关3接收信号并向控制器4传输信号,控制器4控制第二电机281运转设定角度,驱动仰角齿轮288正转,椅背本体22后仰;

当使用者离开汽车后,通过用户终端5输入离车指令,控制器4控制第二电机281运转设定角度,驱动仰角齿轮288反转,椅背本体22前倾,启动防盗状态。

本申请实施例,一种基于物联网的汽车舒适度调节系统的工作原理为:通过压力感应条检测不同使用者腰部位置,设定空载即腰靠本体与椅背本体表面不接触时,使用者紧贴椅背本体压力最低处即为使用者腰部,由离合驱动机构驱动腰靠调节机构将腰靠本体调节至使用者腰部位置进行支撑;同时通过第一超声波距离感应器检测人头部距离车顶位置,由电动推杆驱动座椅升降,使人眼高度调整至适合开车的高度,并配合第二超声波距离感应器,将车顶与使用者头部距离、车顶与头枕本体顶部距离的差值控制为人体头部的正常高度,估算使用者颈部位置,并由离合驱动机构驱动头枕调节机构将头枕本体调节至使用者颈部位置进行支撑。

本申请实施例中,通过设置离合驱动机构,可分别对第一电磁铁和第二电磁铁通电或断点从而使离合驱动机构选择驱动头枕调节机构或腰靠调节机构。当第一电磁铁通电、第二电磁铁断电时,滑块被吸引向上滑动,带动套管向上移动,从而带动传动轴向上移动,第一面齿轮与第三面齿轮啮合;当第二电磁铁通电、第一电磁铁断电时,滑块被吸引向下滑动,带动套管向下移动,从而带动传动轴向下移动,第二面齿轮与第四面齿轮啮合。减少了电机数量,降低了设备成本,提高了自动调节座椅的自动化程度。

本申请实施例中,当使用者需要休息时,通过用户终端输入休息指令,车载网关接收信号并向控制器传输信号,控制器控制第二电机运转设定角度,驱动仰角齿轮正转,椅背本体后仰,可将椅背本体放倒躺平,提高了使用者的舒适程度;当使用者离开汽车后,通过用户终端输入离车指令,控制器控制第二电机运转设定角度,驱动仰角齿轮反转,椅背本体前倾,启动防盗状态,盗窃者无法正常入座,提高了汽车的防盗能力和安全性。

通过风道与汽车本体的空调系统连接,可对坐垫本体下方吹风,提高使用者坐下后与坐垫本体接触部的通风程度,并且可根据空调系统送风温度,对使用者与坐垫本体接触部进行制冷或制热,提高了使用者的舒适性。

以上示意性地对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限与此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不创造性地设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

- 一种基于物联网的汽车舒适度调节系统及调节方法

- 一种基于深度学习的室内环境舒适度调节方法及系统