一种黏弹塑性力学模型教学示范仪及其使用方法

文献发布时间:2023-06-19 18:30:43

技术领域

本发明涉及一种力学教学示范仪技术,尤其涉及一种黏弹塑性力学模型教学示范仪及其使用方法。

背景技术

为了描述土体应力应变关系受时间的影响,需要采用与时间有关的类模型(如黏弹性模型,弹塑性模型,黏塑性模型,黏弹塑性模型)来描述土的性状。而黏弹性模型又分为Maxwell模型和Kelvln模型。

图1为Maxwell模型应力变化图,如图1所示,Maxwell模型由线性弹簧和黏壶串联组成,也称松弛模型,该模型在物体获得初始应变以后总应变保持不变,但发生应力随时间衰减的松弛现象。

图2为Kelvln模型应力变化图,如图2所示,Kelvln模型则是由线性弹簧和黏壶并联组成,又称非松弛模型,其总应变应为两个元件的应变之和,且在时间趋于无穷时,其应变趋于一个稳定值。

且黏弹性模型还可以继续扩展为三元件模型,如线性弹簧与Kelvln模型串联组成,或其他组成形式,而继续增加元件就可以得到更为复杂的模型,应用较多的是广义Maxwell模型和广义Kelvln模型。

黏塑性模型则是由黏壶组件和塑性划片组件来表现材料的黏塑性,其中由黏壶和塑性划片并联而成的为Bingham模型。图3为Bingham模型应力变化图,如图3所示,当应力达到屈服极限时,才开始变形,在此之前变现为刚性,屈服之后呈现出黏塑性性质。

黏弹塑性模型则是可以把三种性质同时表现,图4为黏弹塑性模型图,如图4所示,将弹性应变和黏塑性应变分开考虑,由弹簧和黏塑性模型串联组成。由于这类集合了黏弹塑三种性质的力学模型是学习土体应力应变关系的关键,故为教学重点。

现有黏弹塑性力学模型的教学模式一般为:导师通过口头叙述书本上的原理来教导学生们学习该模型的知识,或者老师在课堂上的口头讲叙以及一些板书内容。采用课堂语言描述来让学生学习该模型,比较枯燥、生涩难懂,导致教学质量明显下降,即便加上黑板绘图讲解也同样过于单调,没有更加生动形象的讲解手段,达不到预想中的效果,不利于学生理解三种性质之间的关系。

即现有技术缺少一种能够形象地演示出三个性质的关系的示范仪。

发明内容

针对上述问题,本发明的目的是提供一种黏弹塑性力学模型教学示范仪,通过把黏弹塑性相互组合,把其变形过程反应在示范仪上,让学生能够观看到实际的变形过程,从而达到深刻的认识,更不会觉得生涩无聊,并且能够实际看到过实物对于理解和记忆都有着很大的帮助。以及三种基本性质的多种组合能够让学生们开拓思维,通过了解各种性质的不同与相同来达到辅助记忆理解的效果。

为实现上述目的,本发明提供了一种黏弹塑性力学模型教学示范仪,包括单模型测试机构、串联双模型测试机构以及并联双模型测试机构,所述单模型测试机构、所述串联双模型测试机构以及所述并联双模型测试机构均包括测试杆、设置于所述测试杆上的测试模型、设置于所述测试杆两端的荷载施加仪以及用于采集所述测试模型变形的电子引伸计,所述电子引伸计经信号接收器与计算机相通讯,所述计算机经数据线与所述荷载施加仪相连,用于控制输出荷载的大小。

优选的,所述单模型测试机构、所述串联双模型测试机构和所述并联双模型测试机构依次上下分层设置于透明保护壳内部。

优选的,所述单模型测试机构的测试模型包括水平布置的弹簧组件、黏壶组件和塑性划片组件,所述弹簧组件、所述黏壶组件和所述塑性划片组件分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳内部。

优选的,所述串联双模型测试机构的测试模型包括水平布置的黏弹性串联模型、弹塑性串联模型和黏塑性串联模型,所述黏弹性串联模型、所述弹塑性串联模型和所述黏塑性串联模型分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳内部;

所述弹性黏性串联模型包括串联的所述弹簧组件和所述黏壶组件;

所述弹性塑性串联模型包括串联的所述弹簧组件和所述塑性划片组件;

所述黏性塑性串联模型包括串联的所述黏壶组件和所述塑性划片组件。

优选的,所述并联双模型测试机构的测试模型包括水平布置的黏弹性并联模型、弹塑性并联模型和黏塑性并联模型,所述黏弹性并联模型、所述弹塑性并联模型和所述黏塑性并联模型分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳内部;

所述弹性黏性并联模型包括并联的所述弹簧组件和所述黏壶组件;

所述弹性塑性并联模型包括并联的所述弹簧组件和所述塑性划片组件;

所述黏性塑性并联模型包括并联的所述黏壶组件和所述塑性划片组件。

优选的,所述弹簧组件为线性弹簧;所述黏壶组件为黏壶,也称阻尼器;所述塑性划片组件主要由沿所述测试杆的方向依次布置的两个接触块组成,两块所述接触块经接触面紧密接触,所述接触面与所述测试杆平行布置。

优选的,所述荷载施加仪经设置于所述透明保护壳上的转换按钮与所述计算机相连,用于切换实验模式。

优选的,所述荷载施加仪包括设置于所述测试杆两端的本体和驱动电机,所述本体与所述驱动电机连接,所述驱动电机与所述计算机相连,所述驱动电机设置于所述透明保护壳内部。

黏弹塑性力学模型教学示范仪的使用方法,包括以下步骤:

S1、利用转换开关选择实验模式;

S2、计算机打开对应荷载施加仪,并控制荷载施加仪输出设定荷载值;

S3、利用电子引伸计采集对应测试模型的变形信息,并将变形信息输送至计算机;

S4、计算机根据采集的变形信息绘制应力应变关系图。

优选的,步骤S1中的所述实验模式包括单模式实验、串联双模式实验和并联双模式实验中的一种及其任意组合;

所述单模式实验包括弹性实验、黏性实验和塑性实验中的一种及其任意组合;

所述串联双模式实验包括弹性黏性串联实验、弹性塑性串联实验和黏性塑性串联实验中的一种及其任意组合;

所述并联双模式实验包括弹性黏性并联实验、弹性塑性并联实验和黏性塑性并联实验中的一种及其任意组合。

因此,本发明采用上述结构的黏弹塑性力学模型教学示范仪,能够形象描述出弹性、塑性、黏性三种基本性质组合在一起,不同组合在土体上反应出的不同性质和不同的本构关系,能够解决只通过语言描述而产生的抽象感,让教学过程更加顺利,教学成果更加显著。

下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

图1为Maxwell模型应力变化图;

图2为Kelvln模型应力变化图;

图3为Bingham模型应力变化图;

图4为黏弹塑性模型图;

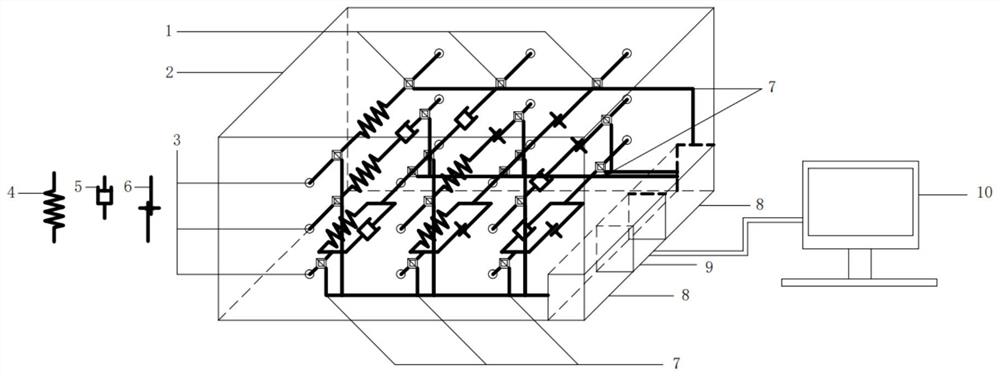

图5为本发明的黏弹塑性力学模型教学示范仪的结构示意图。

其中:1.荷载施加仪,2.透明保护壳,3.切换按钮,4.弹簧组件,5.黏壶组件,6.塑性划片组件,7.数据线,8.驱动电机,9.信号接收器,10.计算机。

具体实施方式

以下将结合附图对本发明作进一步的描述,需要说明的是,本实施例以本技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围并不限于本实施例。

图5为本发明的黏弹塑性力学模型教学示范仪的结构示意图,如图5所示,本发明的结构包括单模型测试机构、串联双模型测试机构以及并联双模型测试机构,所述单模型测试机构、所述串联双模型测试机构以及所述并联双模型测试机构均包括测试杆、设置于所述测试杆上的测试模型、设置于所述测试杆两端的荷载施加仪1以及用于采集所述测试模型变形的电子引伸计,所述电子引伸计经信号接收器9与计算机10相通讯,所述计算机10经数据线7与所述荷载施加仪1相连,用于控制输出荷载的大小。

优选的,所述单模型测试机构、所述串联双模型测试机构和所述并联双模型测试机构依次上下分层设置于透明保护壳2内部,即多种模型独立分层布置便于学生观察每个模型。

优选的,所述单模型测试机构的测试模型包括水平布置的弹簧组件4(虎克模型)、黏壶组件5(牛顿黏滞体模型)和塑性划片组件(刚塑性模型6),所述弹簧组件4、所述黏壶组件5和所述塑性划片组件6分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳2内部。优选的,所述弹簧4为线性弹簧;所述黏壶组件5为阻尼器(阻尼器内充满黏滞液体和一个可移动活塞);所述塑性划片组件主要由沿所述测试杆的方向依次布置的两个接触块组成,两块所述接触块经接触面紧密接触,所述接触面与所述测试杆平行布置(即接触面上存在有一对称摩擦阻力,与作用在面上的法向压力无关,为一常数,示范仪中无外作用力影响该阻力)。

优选的,所述串联双模型测试机构的测试模型包括水平布置的黏弹性串联模型、弹塑性串联模型和黏塑性串联模型,所述黏弹性串联模型、所述弹塑性串联模型和所述黏塑性串联模型分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳2内部;

所述黏弹性串联模型包括串联的所述弹簧组件4和所述黏壶组件5;

所述弹塑性串联模型包括串联的所述弹簧组件4和所述塑性划片组件6;

所述黏塑性串联模型包括串联的所述黏壶组件5和所述塑性划片组件6。

优选的,所述并联双模型测试机构的测试模型包括水平布置的黏弹性并联模型、弹塑性并联模型和黏塑性并联模型,所述黏弹性并联模型、所述弹塑性并联模型和所述黏塑性并联模型分别经所述测试杆设置于所述透明保护壳2内部;

所述黏弹性并联模型包括并联的所述弹簧组件4和所述黏壶组件5;

所述弹塑性并联模型包括并联的所述弹簧组件4和所述塑性划片组件6;

所述黏塑性并联模型包括并联的所述黏壶组件5和所述塑性划片组件6。

优选的,所述荷载施加仪1经设置于所述透明保护壳2上的转换按钮与所述计算机10相连,用于切换实验模式。

优选的,所述荷载施加仪1包括设置于所述测试杆两端的本体和驱动电机8,所述本体与所述驱动电机8连接,所述驱动电机8与所述计算机10相连,所述驱动电机8设置于所述透明保护壳2内部。

黏弹塑性力学模型教学示范仪的使用方法,包括以下步骤:

S1、利用转换开关选择实验模式;

S2、计算机10打开对应荷载施加仪1,并控制荷载施加仪1输出设定荷载值;

S3、利用电子引伸计采集对应测试模型的变形信息,并将变形信息输送至计算机10;

S4、计算机10根据采集的变形信息绘制应力应变关系图,需要说明的是利用计算机10绘制关系图的原理为本领域公知常识,故在此不做赘述。

优选的,步骤S1中的所述实验模式包括单模式实验、串联双模式实验和并联双模式实验中的一种及其任意组合;

所述单模式实验包括弹性实验、黏性实验和塑性实验中的一种及其任意组合,弹性实验、黏性实验和塑性实验分别对应的弹簧组件4工作(对应弹簧组件4的荷载施加仪1工作)、黏壶组件5工作、塑性划片组件6工作;所述串联双模式实验包括弹性黏性串联实验、弹性塑性串联实验和黏性塑性串联实验中的一种及其任意组合,弹性黏性串联实验、弹性塑性串联实验和黏性塑性串联实验分别对应弹簧黏壶串联模型工作、弹簧塑性划片串联模型工作和黏壶塑性划片串联模型工作;所述并联双模式实验包括弹性黏性并联实验、弹性塑性并联实验和黏性塑性并联实验中的一种及其任意组合,弹性黏性并联实验、弹性塑性并联实验和黏性塑性并联实验分别对应弹簧黏壶并联模型工作、弹簧塑性划片并联模型工作和黏壶塑性划片并联模型工作。还需要说明的是,经切换按钮3切换工作模式的工作原理为本领域公知常识,故在此不做赘述。

因此,本发明采用上述结构的黏弹塑性力学模型教学示范仪,能够形象描述出弹性、塑性、黏性三种基本性质组合在一起,不同组合在土体上反应出的不同性质和不同的本构关系,能够解决只通过语言描述而产生的抽象感,让教学过程更加顺利,教学成果更加显著。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。

- 一种考虑黏弹塑性应变分离的岩石蠕变模型建立方法

- 一种基于弹塑性连接力学模型的玉米脱粒过程仿真方法