技术分类

- 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼

- 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团

- 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工

- 其他类不包含的食品或食料;及其处理

- 烟草、雪茄烟、纸烟、吸烟者用品

- 服装

- 帽类制品

- 鞋类

- 服饰缝纫用品、珠宝

- 手携物品或旅行品

- 刷类制品

- 家具、家庭用的物品或设备、咖啡磨、香料磨、一般吸尘器

- 医学或兽医学、卫生学

- 救生、消防

- 运动、游戏、娱乐活动

- 本部其他类目中不包括的技术主题

- 一般的物理或化学的方法或装置

- 破碎、磨粉或粉碎、谷物碾磨的预处理

- 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料、从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离、高压电场分离

- 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机

- 一般喷射或雾化、对表面涂覆液体或其他流体的一般方法

- 一般机械振动的发生或传递

- 将固体从固体中分离、分选

- 清洁

- 固体废物的处理、被污染土壤的再生

- 基本上无切削的金属机械加工、金属冲压

- 铸造、粉末冶金

- 机床、其他类目中不包括的金属加工

- 磨削、抛光

- 手动工具、轻便机动工具、手动器械的手柄、车间设备、机械手

- 手动切割工具、切割、切断

- 木材或类似材料的加工或保存、一般钉钉机或钉U形钉机

- 加工水泥、黏土或石料

- 塑料的加工、一般处于塑性状态物质的加工

- 压力机

- 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作、纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工

- 层状产品

- 附加制造技术

- 印刷、排版机、打字机、模印机

- 装订、图册、文件夹、特种印刷品

- 书写或绘图器具、办公用品

- 装饰艺术

- 一般车辆

- 铁路

- 无轨陆用车辆

- 船舶或其他水上船只、与船有关的设备

- 飞行器、航空、宇宙航行

- 输送、包装、贮存、搬运薄的或细丝状材料

- 卷扬、提升、牵引

- 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器、液体的贮运

- 鞍具、家具罩面

- 微观结构技术

- 纳米技术

- 无机化学

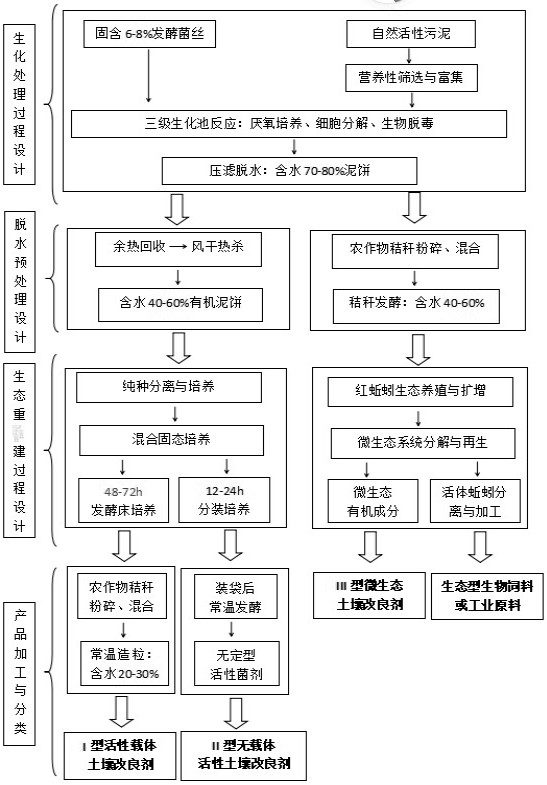

- 水、废水、污水或污泥的处理

- 玻璃、矿棉或渣棉

- 水泥、混凝土、人造石、陶瓷、耐火材料

- 肥料、肥料制造

- 炸药、火柴

- 有机化学

- 有机高分子化合物、其制备或化学加工、以其为基料的组合物

- 染料、涂料、抛光剂、天然树脂、黏合剂、其他类目不包含的组合物、其他类目不包含的材料的应用

- 石油、煤气及炼焦工业、含一氧化碳的工业气体、燃料、润滑剂、泥煤

- 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡、由此制取的脂肪酸、洗涤剂、蜡烛

- 生物化学、啤酒、烈性酒、果汁酒、醋、微生物学、酶学、突变或遗传工程

- 糖工业

- 使用化学药剂、酶类或微生物处理小原皮、大原皮或皮革的工艺,如鞣制、浸渍或整饰、其所用的设备、鞣制组合物(皮革或毛皮的漂白入D06L、皮革或毛皮的染色入D06P)

- 铁的冶金

- 冶金、黑色或有色金属合金、合金或有色金属的处理

- 对金属材料的镀覆、用金属材料对材料的镀覆、表面化学处理、金属材料的扩散处理、真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆、金属材料腐蚀或积垢的一般抑制

- 电解或电泳工艺、其所用设备

- 晶体生长

- 组合技术

- 天然或化学的线或纤维、纺纱或纺丝

- 纱线、纱线或绳索的机械整理、整经或络经

- 织造

- 编织、花边制作、针织、饰带、非织造布

- 缝纫、绣花、簇绒

- 织物等的处理、洗涤、其他类不包括的柔性材料

- 绳、除电缆以外的缆索

- 造纸、纤维素的生产

- 道路、铁路或桥梁的建筑

- 水利工程、基础、疏浚

- 给水、排水

- 建筑物

- 锁、钥匙、门窗零件、保险箱

- 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘、梯子

- 土层或岩石的钻进、采矿

- 一般机器或发动机、一般的发动机装置、蒸汽机

- 燃烧发动机、热气或燃烧生成物的发动机装置

- 液力机械或液力发动机、风力、弹力或重力发动机、其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机

- 液体变容式机械、液体泵或弹性流体泵

- 流体压力执行机构、一般液压技术和气动技术

- 工程元件或部件、为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施、一般绝热

- 气体或液体的贮存或分配

- 照明

- 蒸汽的发生

- 燃烧设备、燃烧方法

- 供热、炉灶、通风

- 制冷或冷却、加热和制冷的联合系统、热泵系统、冰的制造或储存、气体的液化或固化

- 干燥

- 炉、窑、烘烤炉、蒸馏炉

- 一般热交换

- 武器

- 弹药、爆破

- 测量、测试

- 光学

- 摄影术、电影术、利用了光波以外其他波的类似技术、电记录术、全息摄影术〔4〕

- 测时学

- 控制、调节

- 计算、推算、计数

- 核算装置

- 信号装置

- 教育、密码术、显示、广告、印鉴

- 乐器、声学

- 信息存储

- 仪器的零部件

- 特别适用于特定应用领域的信息通信技术

- 核物理、核工程

- 基本电气元件

- 发电、变电或配电

- 基本电子电路

- 电通信技术

- 其他类目不包含的电技术

- 其他专利