护岸结构及直立挡墙堤岸滨岸带生态修复方法

文献发布时间:2023-06-19 10:13:22

技术领域

本发明涉及环境生态工程技术领域,尤其涉及一种护岸结构及一种直立挡墙堤岸的生态化改造方法。

背景技术

滨岸带是河湖生态系统与陆地生态系统间非常重要的生态过渡带,由水域到陆域依次生长着沉水植物、浮叶植物、挺水植物、湿生植物和陆生植物,是鱼类、两栖动物、鸟类、昆虫等生物的关键栖息地。滨岸带独特的地理位置使其成为水陆之间物质交换、能量传递以及信息交流的重要场所,具有维护河岸稳定、截留污染物、保护河流水质、保护物种多样性以及景观功能等多种生态功能,对于维持生态平衡、改善自然状况具有重要意义。然而由于城镇开发、航道建设、农田水利建设等原因,城镇河湖和通航河道普遍被直立硬化改造。直立硬化导致水陆隔离,滨岸带自然结构完全破坏,滨岸带动植物群落消失,导致了河湖水体中多样化的、异质性的滨岸带生境完全消失,使得水体生物栖息环境变得非常单一,也造成与水体相伴的大量湿地资源丧失,不仅极大削弱了水体污染自净能力,还导致了动植物栖息地萎缩、生物多样性锐减、水体珍稀物种绝迹、河湖生态系统崩溃等严重生态问题。

恢复和重建滨岸带栖息地对于生态退化河湖的生态修复工作具有十分关键的意义。然而,在直立硬化堤岸河湖重建滨岸带却是当前河湖生态治理中面临的难题。现有直立硬化堤岸河湖滨岸带生态修复技术主要分为两类:第一类是是拆除现有直立挡墙,利用透水砖、连锁块、石笼等大孔隙、透水性好、植物易生长的材质建设直立生态护岸;第二类是拆除现有直立挡墙,将直立坡岸改为缓坡,根据需要考虑是否选取透水砖、连锁块、石笼等生态护岸材料对坡岸进行加固,然后重建滨岸带植物群落。这两类方案都存在难以克服的重大缺陷:一方面,直立护岸破坏了滨岸带自然形态,挺水植物、沉水植物等滨岸带植物缺少生长空间,鱼类、两栖类等生物缺少适宜生境,同时隔绝了水陆生物通道,滨岸带生态系统结构和功能难以得到修复;另一方面,硬化护岸的直立挡墙具有消浪防冲刷功能,直接拆除会导致船行波和风浪淘刷岸坡,不仅造成岸坡结构不稳定,还让滨岸带植物无法存活,导致滨岸带生态修复工作失败;再者,拆除现有直立硬化堤岸并改建自然缓坡耗资巨大,导致硬化滨岸带生态修复工作难以普遍开展。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种护岸结构及一种直立挡墙堤岸的生态化改造方法,能够消除船行波和风浪、维护滨岸带动物栖息和植物生长环境稳定,以克服现有技术的上述缺陷。

为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种护岸结构,包括设于水域岸边的生态消波墙和滨岸带生态区域,生态消波墙包括将所述滨岸带生态区域与所述水域分隔开的直立挡墙墙体和开设于直立挡墙墙体上的连通水域与滨岸带生态区域的生物通道,滨岸带生态区域用于种植植物。

优选地,滨岸带生态区域包括沿靠近生态消波墙的方向依次设置的陆生植物区和挺水植物区。

优选地,滨岸带生态区域还包括沉水植物区,沉水植物区位于挺水植物区与生态消波墙之间。

优选地,沉水植物区与挺水植物区之间设有将沉水植物区与挺水植物区分隔开的挡土坝。

优选地,生物通道为开设于直立挡墙墙体上的开口或通孔。

优选地,生态消波墙的一侧或两侧设有对生态消波墙进行支撑的支撑桩。

一种直立挡墙堤岸的生态化改造方法,直立挡墙堤岸包括设于水域岸边的直立挡墙墙体和堤岸区域,直立挡墙墙体将堤岸区域与水域分隔开,堤岸区域为直立式堤防结构,直立挡墙堤岸的生态化改造方法为:通过土方开挖将堤岸区域改建为缓坡式堤防结构,形成用于种植植物的滨岸带生态区域;在直立挡墙墙体上开设连通水域与滨岸带生态区域的生物通道,形成生态消波墙。

优选地,在滨岸带生态区域内沿靠近生态消波墙的方向依次设置陆生植物区、挺水植物区和沉水植物区。

优选地,在沉水植物区与挺水植物区之间设置将沉水植物区与挺水植物区分隔开的挡土坝。

优选地,在生态消波墙的一侧或两侧设置对生态消波墙进行支撑的支撑桩。

与现有技术相比,本发明具有显著的进步:

本发明的护岸结构中,生态消波墙的直立挡墙墙体上开设的生物通道实现了水域与滨岸带生态区域的相互连通,保证了水陆的自然连续性和水陆交换的顺畅性,使得水生动物可以在水域与滨岸带生态区域之间自由迁徙,为动物提供了适宜的滨岸带栖息地,滨岸带生态区域又可为各类水生植物和陆生植物提供充足的生长空间,从而可形成适宜动植物生存繁衍的滨岸带生态系统,实现河湖滨岸生态保护;同时,直立挡墙墙体能够起到消浪防冲刷的作用,可避免船行波和风浪对滨岸带生态区域的冲击和伤害,维护滨岸带生态区域动物栖息和植物生长环境的稳定,消除船行波和风浪对滨岸带生态区域生态系统的破坏作用,保证了滨岸带生态系统的稳定性。

本发明的直立挡墙堤岸的生态化改造方法,通过将直立挡墙墙体后的堤岸区域改建为缓坡式堤防结构的滨岸带生态区域,可为各类水生植物和陆生植物提供充足的生长空间,通过在直立挡墙墙体上开设生物通道,实现了水域与滨岸带生态区域的相互连通,保证了水陆的自然连续性和水陆交换的顺畅性,使得水生动物可以在水域与滨岸带生态区域之间自由迁徙,为动物提供了适宜的滨岸带栖息地,从而可形成适宜动植物生存繁衍的滨岸带生态系统,实现河湖滨岸生态保护;同时,保留了直立挡墙墙体的消浪防冲刷功能,可避免船行波和风浪对滨岸带生态区域的冲击和伤害,维护滨岸带生态区域动物栖息和植物生长环境的稳定,消除船行波和风浪对滨岸带生态区域生态系统的破坏作用,保证了滨岸带生态系统的稳定性。该直立挡墙堤岸的生态化改造方法解决了传统直立挡墙堤岸存在的硬化过度、破坏水生态和水景观的难题,克服了现有硬质直立挡墙堤岸生态化改造技术难以构建具有完整结构和功能且适宜动植物生存繁衍的河湖滨岸带生态系统的缺陷,在保留直立挡墙墙体消浪防冲刷功能的同时,实现了滨岸带生态保护系统的恢复和重建,建设成本低。

附图说明

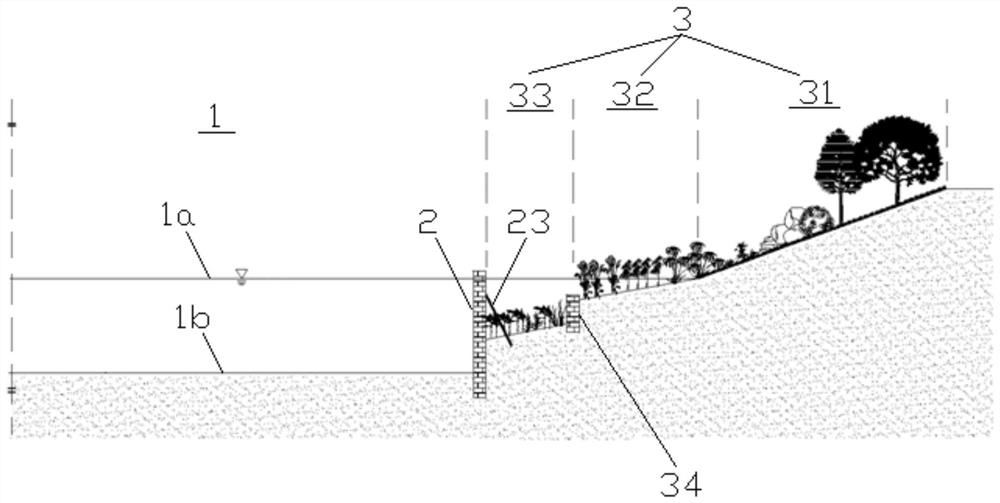

图1是本发明实施例的护岸结构的断面示意图。

图2是本发明实施例的护岸结构中,生态消波墙第一种实施方式的结构示意图。

图3是本发明实施例的护岸结构中,生态消波墙第二种实施方式的结构示意图。

其中,附图标记说明如下:

1、水域 1a、水域常水位线

1b、水域泥面线 2、生态消波墙

21、直立挡墙墙体 22、生物通道

22a、开口 22b、通孔

23、支撑桩 3、滨岸带生态区域

31、陆生植物区 32、挺水植物区

33、沉水植物区 34、挡土坝

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。这些实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

如图1至图3所示,本发明实施例提供一种护岸结构。本实施例的护岸结构包括设于水域1岸边的生态消波墙2和滨岸带生态区域3。生态消波墙2包括直立挡墙墙体21和开设于直立挡墙墙体21上的生物通道22,直立挡墙墙体21将滨岸带生态区域3与水域1分隔开,生物通道22连通水域1与滨岸带生态区域3。滨岸带生态区域3用于种植植物,以形成水域1与陆域之间的生态过渡带。

本实施例的护岸结构中,生态消波墙2的直立挡墙墙体21上开设的生物通道22实现了水域1与滨岸带生态区域3的相互连通,保证了水陆的自然连续性和水陆交换的顺畅性,使得水生动物可以在水域1与滨岸带生态区域3之间自由迁徙,为动物提供了适宜的滨岸带栖息地,滨岸带生态区域3又可为各类水生植物和陆生植物提供充足的生长空间,从而可形成适宜动植物生存繁衍的滨岸带生态系统,实现河湖滨岸生态保护;同时,直立挡墙墙体21能够起到消浪防冲刷的作用,可避免船行波和风浪对滨岸带生态区域3的冲击和伤害,维护滨岸带生态区域3动物栖息和植物生长环境的稳定,消除船行波和风浪对滨岸带生态区域3生态系统的破坏作用,保证了滨岸带生态系统的稳定性。

参见图1,本实施例中的滨岸带生态区域3采用缓坡式堤防结构。优选地,滨岸带生态区域3可以包括沿靠近生态消波墙2的方向(即从陆域到水域1的方向)依次设置的陆生植物区31和挺水植物区32。进一步,滨岸带生态区域3还可以包括沉水植物区33,沉水植物区33位于挺水植物区32与生态消波墙2之间,由此形成三段式入水缓坡结构。

本实施例中,优选地,陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33均为缓坡结构,且陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的区内坡度均不超过20°。缓坡设计增大了过水断面,有利于行洪和防洪。

较佳地,沉水植物区33可以处于水域1常水位线1a以下0.4m-1.5m水位区间内;挺水植物区32可以处于水域1常水位线1a以下0.4m水位至水域1常水位线1a以上0.2m水位区间内;陆生植物区31可以处于水域1常水位线1a以上0.2m水位以上的区间内,且该区间处于岸域。

本实施例中,陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的宽度可以根据水域1岸边可利用的堤岸区域宽度进行灵活设置,在可利用的堤岸区域宽度足够的情况下,以设置包括陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的三段式入水缓坡结构为最佳;在可利用的堤岸区域宽度不够的情况下,可以不设置沉水植物区33。

进一步,本实施例的护岸结构中,可以在沉水植物区33与挺水植物区32之间设有挡土坝34,挡土坝34将沉水植物区33与挺水植物区32分隔开,有利于增加沉水植物区33和挺水植物区32的独立性和稳定性。挡土坝34的结构形式可以采用直立式或斜坡式挡土坝,挡土坝34的材质可以采用浆砌石、砖砌墙、浇筑混凝土或石笼。同样,在挺水植物区32与陆生植物区31之间也可以设有将挺水植物区32与陆生植物区31分隔开的直立式或斜坡式挡土坝。

本实施例中,陆生植物区31种植的植物物种可以包括草本植物和乔灌木。挺水植物区32种植的植物物种可以以挺水植物为主,以浮叶植物和沉水植物为辅。沉水植物区33种植的植物物种可以以沉水植物为主,以浮叶植物为辅。沉水植物品种可选择苦草、菹草、轮叶黑藻、狐尾藻、水车前、金鱼藻、马来眼子菜、伊乐藻、大茨藻、小茨藻、黄丝草等;浮叶植物品种可选择睡莲、荇菜、芡实、王莲、水罂粟、萍蓬草、金银莲花、菱等;挺水植物品种可选择黄花鸢尾、雨久花、再力花、水葱、芦竹、芦苇、莎草、纸莎草、风车草、千屈菜、玉蝉花、石菖蒲、菖蒲、香蒲、溪荪、慈姑、荷花、泽泻、泽苔草、梭鱼草、花蔺等。由此,本实施例的三段式入水缓坡结构的滨岸带生态区域3能够为沉水植物、浮叶植物、挺水植物等各类水生植物群落均提供充足的生长空间,可形成滨岸带由水至陆的沉水-浮叶-挺水-草本-乔灌木全序列植物群落,充分发挥水生植物的水质净化功能,提高河道的自净能力。

本实施例中,生态消波墙2的直立挡墙墙体21的顶面高于水域1常水位线1a。生态消波墙2上的生物通道22可以为开设于直立挡墙墙体21上的开口22a或通孔22b。

参见图2,在第一种实施方式中,生物通道22为开设于直立挡墙墙体21上的开口22a,开口22a贯通直立挡墙墙体21而连通水域1与滨岸带生态区域3。开口22a可以从直立挡墙墙体21的顶面向下切割形成,且开口22a从直立挡墙墙体21的顶面向下延伸至水域1泥面线1b。优选地,开口22a的宽度可以为0.3m-1m。优选地,直立挡墙墙体21上可以开设有多个开口22a,多个开口22a沿直立挡墙墙体21的长度方向(亦即水域1水流方向)等间隔均匀排布。较佳地,相邻两个开口22a之间的间隔距离可以为5m-20m。

参见图3,在第二种实施方式中,生物通道22为开设于直立挡墙墙体21上的通孔22b,通孔22b贯通直立挡墙墙体21而连通水域1与滨岸带生态区域3。通孔22b的形状并不局限,可以为方形孔或圆形孔或多边形孔等各种形状的通孔。优选地,通孔22b的直径可以为0.2m-0.5m。优选地,直立挡墙墙体21上可以开设有多个通孔22b,多个通孔22b可以在水域1常水位线1a附近、水域1泥面线1b附近以及直立挡墙墙体21中部墙身上以5m-10m的间隔距离布置,多个通孔22b的排列方式并不局限,可以采用任意自由组合的排列方式。

为增加生态消波墙2的稳固定,参见图1,本实施例中,优选地,在生态消波墙2的一侧或两侧设有对生态消波墙2进行支撑的支撑桩23,支撑桩23可对生态消波墙2起到加固作用。

如图1至图3所示,本发明实施例还提供一种直立挡墙堤岸的生态化改造方法。直立挡墙堤岸是现有的河湖直立硬化堤岸结构,直立挡墙堤岸包括设于水域1岸边的直立挡墙墙体21和堤岸区域,直立挡墙墙体21将堤岸区域与水域1分隔开,堤岸区域为直立式堤防结构。本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法为:通过土方开挖将堤岸区域由直立式堤防结构改建为缓坡式堤防结构,形成用于种植植物的滨岸带生态区域3,以形成水域1与陆域之间的生态过渡带;在直立挡墙墙体21上开设连通水域1与滨岸带生态区域3的生物通道22,形成具有良好透水性和生物通过性的生态消波墙2。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法,通过将直立挡墙墙体21后的堤岸区域改建为缓坡式堤防结构的滨岸带生态区域3,可为各类水生植物和陆生植物提供充足的生长空间,通过在直立挡墙墙体21上开设生物通道22,实现了水域1与滨岸带生态区域3的相互连通,保证了水陆的自然连续性和水陆交换的顺畅性,使得水生动物可以在水域1与滨岸带生态区域3之间自由迁徙,为动物提供了适宜的滨岸带栖息地,从而可形成适宜动植物生存繁衍的滨岸带生态系统,实现河湖滨岸生态保护;同时,保留了直立挡墙墙体21的消浪防冲刷功能,可避免船行波和风浪对滨岸带生态区域3的冲击和伤害,维护滨岸带生态区域3动物栖息和植物生长环境的稳定,消除船行波和风浪对滨岸带生态区域3生态系统的破坏作用,保证了滨岸带生态系统的稳定性。该直立挡墙堤岸的生态化改造方法解决了传统直立挡墙堤岸存在的硬化过度、破坏水生态和水景观的难题,克服了现有硬质直立挡墙堤岸生态化改造技术难以构建具有完整结构和功能且适宜动植物生存繁衍的河湖滨岸带生态系统的缺陷,在保留直立挡墙墙体21消浪防冲刷功能的同时,实现了滨岸带生态保护系统的恢复和重建,建设成本低。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法中,参见图1,优选地,可以在滨岸带生态区域3内沿靠近生态消波墙2的方向(即从陆域到水域1的方向)依次设置陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33,由此形成三段式入水缓坡结构。较佳地。陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33均为缓坡结构,且陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的区内坡度均不超过20°。缓坡设计增大了过水断面,有利于行洪和防洪。

较佳地,可以将沉水植物区33设在水域1常水位线1a以下0.4m-1.5m水位区间内;将挺水植物区32设在水域1常水位线1a以下0.4m水位至水域1常水位线1a以上0.2m水位区间内;将陆生植物区31设在水域1常水位线1a以上0.2m水位以上的区间内,且该区间处于岸域。

陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的宽度可以根据水域1岸边可利用的堤岸区域宽度进行灵活设置,在可利用的堤岸区域宽度足够的情况下,以设置包括陆生植物区31、挺水植物区32和沉水植物区33的三段式入水缓坡结构为最佳;在可利用的堤岸区域宽度不够的情况下,可以不设置沉水植物区33。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法中,优选地,可以在沉水植物区33与挺水植物区32之间设置将沉水植物区33与挺水植物区32分隔开的挡土坝34,有利于增加沉水植物区33和挺水植物区32的独立性和稳定性。挡土坝34的结构形式可以采用直立式或斜坡式挡土坝,挡土坝34的材质可以采用浆砌石、砖砌墙、浇筑混凝土或石笼。同样,在挺水植物区32与陆生植物区31之间也可以设置将挺水植物区32与陆生植物区31分隔开的直立式或斜坡式挡土坝。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法中,在陆生植物区31种植的植物物种可以包括草本植物和乔灌木。在挺水植物区32种植的植物物种可以以挺水植物为主,以浮叶植物和沉水植物为辅。在沉水植物区33种植的植物物种可以以沉水植物为主,以浮叶植物为辅。沉水植物品种可选择苦草、菹草、轮叶黑藻、狐尾藻、水车前、金鱼藻、马来眼子菜、伊乐藻、大茨藻、小茨藻、黄丝草等;浮叶植物品种可选择睡莲、荇菜、芡实、王莲、水罂粟、萍蓬草、金银莲花、菱等;挺水植物品种可选择黄花鸢尾、雨久花、再力花、水葱、芦竹、芦苇、莎草、纸莎草、风车草、千屈菜、玉蝉花、石菖蒲、菖蒲、香蒲、溪荪、慈姑、荷花、泽泻、泽苔草、梭鱼草、花蔺等。由此,改造后的三段式入水缓坡结构的滨岸带生态区域3能够为沉水植物、浮叶植物、挺水植物等各类水生植物群落均提供充足的生长空间,可恢复和重建滨岸带由水至陆的沉水-浮叶-挺水-草本-乔灌木全序列植物群落,充分发挥水生植物的水质净化功能,提高河道的自净能力。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法中,在直立挡墙墙体21上开设的生物通道22可以为开口22a或通孔22b。

参见图2,在第一种实施方式中,可以在直立挡墙墙体21上开设开口22a作为生物通道22,开口22a贯通直立挡墙墙体21而连通水域1与滨岸带生态区域3。开口22a可以从直立挡墙墙体21的顶面向下切割形成,且开口22a从直立挡墙墙体21的顶面向下延伸至水域1泥面线1b。优选地,开口22a的宽度可以为0.3m-1m。优选地,可以在直立挡墙墙体21上开设多个开口22a,多个开口22a沿直立挡墙墙体21的长度方向(亦即水域1水流方向)等间隔均匀排布。较佳地,相邻两个开口22a之间的间隔距离可以为5m-20m。

参见图3,在第二种实施方式中,可以在直立挡墙墙体21上开设通孔22b作为生物通道22,通孔22b贯通直立挡墙墙体21而连通水域1与滨岸带生态区域3。通孔22b的形状并不局限,可以为方形孔或圆形孔或多边形孔等各种形状的通孔。优选地,通孔22b的直径可以为0.2m-0.5m。优选地,可以在直立挡墙墙体21上开设多个通孔22b,多个通孔22b可以在水域1常水位线1a附近、水域1泥面线1b附近以及直立挡墙墙体21中部墙身上以5m-10m的间隔距离布置,多个通孔22b的排列方式并不局限,可以采用任意自由组合的排列方式。

本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法中,为增加生态消波墙2的稳固定,参见图1,优选地,可以在生态消波墙2的一侧或两侧设置对生态消波墙2进行支撑的支撑桩23,支撑桩23可对生态消波墙2起到加固作用。

本实施例的护岸结构可以采用本实施例的直立挡墙堤岸的生态化改造方法,对现有直立挡墙堤岸进行改造获得,能够在保留现有直立挡墙堤岸的直立挡墙墙体消浪防冲刷功能的同时,实现滨岸带生态保护系统的恢复和重建,既节省了新建消浪设施费用,又避免了原直立挡墙墙体拆除费用,因而可节省建造成本。当然,本实施例的护岸结构也可以在河湖岸线需要位置处新建获得,实现该位置处良好的滨岸带生态保护。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

- 护岸结构及直立挡墙堤岸滨岸带生态修复方法

- 非织造布培养基及其制备方法和在浆砌硬质滨岸带生态修复中的应用