一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统

文献发布时间:2023-06-19 09:33:52

技术领域

本发明涉及直升机风洞试验技术领域,特别是涉及一种能高效、低风险实现共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统。

背景技术

共轴刚性旋翼的高速直升机在高速前飞时应用了升力偏置的技术措施,充分利用了桨叶前行边高动压区域的升力,规避了后行桨叶边气流分离失速的不利影响。在高速直升机的型号研制中,需要充分了解共轴刚性旋翼的升力偏置的特性,特别是升力偏置对于共轴刚性旋翼升力、阻力、需用功率的影响规律。风洞试验具有流场环境可控、试验状态可复现的特点,为了在风洞试验中实现对共轴刚性旋翼升力偏置的测量和控制,需要建立共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验策略。

孤立单旋翼的升力偏置可通过单旋翼的周期变距简单的调节控制。但在风洞中真实模拟共轴刚性旋翼高速直升机的飞行状态,不仅要将升力偏置操纵至指定值,还需要将双旋翼合升力、侧力、滚转与俯仰力矩、偏航力矩与直升机飞行状态相匹配,因此首先需要建立风洞试验旋翼控制指令与共轴刚性旋翼升力偏置、双旋翼合升力、滚转与俯仰力矩、偏航力矩等控制对象之间的映射关系。其次,为了在试验过程中实时获得共轴刚性旋翼的升力偏置以及其它各气动力与气动力矩的反馈值,需要根据旋翼的力测量结果建立适用于共轴刚性旋翼升力偏置调节的旋翼气动力、力矩的反馈机制。最后,由于共轴刚性旋翼风洞试验的风险较高,需要在试验准备过程中建立相应的操纵策略正确性检验流程,并在试验过程中建立相关的风险应对评估处理措施。

发明内容

针对上述存在的问题,为了在风洞开展共轴刚性旋翼升力偏置的模拟,本发明提出了一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统,包含了控制量的定义与控制对象的测量反馈,以及试验风险的防范应对措施,提高了试验的安全性,为高速直升机研制提供基础数据。

本发明采用的技术方案如下:一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法,基于共轴刚性旋翼风洞试验系统,包括:

步骤1、定义共轴刚性旋翼控制量,对共轴刚性旋翼控制量进行分解得到对应的上、下旋翼操纵量,计算上、下旋翼桨距角;

步骤2、将上、下旋翼天平测量得到的载荷进行组合运算,得到气动力和力矩及升力偏置;

步骤3、验证定义的共轴刚性旋翼控制量正确性;

步骤4、试验时,调节输入的共轴刚性旋翼控制量,配平目标的配平,进行风洞试验。

进一步的,所述步骤1具体包括:

步骤11、定义共轴刚性旋翼控制量包括耦合总距、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动纵向周期变距、差动横向周期变距;

步骤12、分解定义的共轴刚性旋翼控制得到上、下旋翼操纵量,具体过程为:

θ

θ

θ

θ

θ

θ

其中,θ

步骤13、根据上、下旋翼操纵量计算得到上、下旋翼桨距角,具体计算方法为:

θ

θ

其中,θ

进一步的,所述步骤2中气动力和力矩及升力偏置的具体计算方法为:

L=L

H=H

Z=Z

M

LOS=(M

其中,L、H、Z、M

进一步的,所述步骤3具体包括,验证过程为:

在上、下旋翼的桨叶根部安装倾角仪,在试验系统中输入共轴刚性旋翼耦合总距、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动纵向周期变距、差动横向周期变距进行操纵,得到上、下旋翼桨距角及倾角仪测量的角度度数,验证角度度数是否满足上、下旋翼桨距角与桨叶0.7r剖面至倾角仪安装处扭转角差量的叠加,若满足则表示定义正确,反之则不正确。

进一步的,所述步骤4包括:通过调整输入的耦合总距、主轴倾角、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动横向周期变距完成对共轴刚性旋翼的升力、水平力、俯仰力矩、滚转力矩、偏航力矩、升力偏置的配平。

进一步的,所述配平的具体步骤包括:

步骤41、在风洞试验环境下,将旋翼转速和风洞风速调整至稳定;

步骤42、变化耦合总距控制量,将双旋翼升力调整至指定值;

步骤43、变化主轴倾角控制量,将双旋翼水平力调整至指定值;

步骤44、变化耦合纵向周期变距控制量,将双旋翼俯仰力矩调整至指定值;

步骤45、变化耦合横向周期变距控制量,将双旋翼滚转力矩和侧力调整至指定值;

步骤46、变化差动总距控制量,将双旋翼偏航力矩调整至指定值;

步骤47、变化差动横向周期变距控制量,将升力偏置调整至指定值;

步骤48、重复步骤42-47直至共轴刚性旋翼达到配平目标;

其中指定值为试验计划实现的要求值。

进一步的,在风洞试验过程中,在下旋翼的桨叶前行边设置摄像设备,实时监控上下旋翼的桨叶尖部运行轨迹;设定桨叶尖部运行轨迹的阈值,当桨尖轨迹接近阈值,调整差动横向周期变距,将升力偏置值调小或回零。

本发明还提供了一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验系统,基于风洞试验系统,包括:

控制量定义及输入模块,用于双旋翼操纵量的定义及输入双旋翼的控制量;

操纵量分解模块,用于将输入双旋翼的控制量解算分解为相应的单旋翼操纵量;

桨距角计算模块,用于根据上、下旋翼的单旋翼操纵量计算上、下旋翼桨距角;

检验模块,用于验证定义的双旋翼操纵量的正确性;验证过程为:在共轴刚性旋翼的上、下桨叶根部安装倾角仪,检验模块验证上、下旋翼桨叶根部的倾角仪测量的角度度数,是否满足上、下旋翼桨距角与桨叶0.7r剖面至倾角仪安装处扭转角差量的叠加,验证完毕后取下倾角仪;

监测模块,监测上、下旋翼,对天平测量得到的载荷进行组合运算,得到用于共轴刚性旋翼风洞试验升力偏置控制的气动力和力矩;

配平模块,用于调整双旋翼的操纵量改变气动力和力矩,使共轴刚性旋翼达到配平目标。

进一步的,所述共轴刚性旋翼的下旋翼的桨叶前行边设有摄像设备及与其连接的监控模块;所述摄像设备用于监控上下旋翼的桨叶尖部运行轨迹;所述图像监控模块,用于设定桨叶尖部运行轨迹的阈值,当桨尖轨迹接近阈值,调整差动横向周期变距,将升力偏置值调小或回零。

与现有技术相比,采用上述技术方案的有益效果为:

1、对双旋翼操纵量进行了定义。只需在试验系统中输入双旋翼的操纵量,由软件进行解算分解至相应的单旋翼操纵量,并自动执行。避免了操纵量的人工解算。节约了试验时间,降低了双旋翼操纵量解算的出错概率。

2、试验前对升力偏置操纵量进行了检验,检验方式易于开展,避免了操纵方式定义出错导致试验事故。

3、在测量系统中,对双旋翼配平目标值进行了定义整合了,提供了共轴刚性旋翼风洞试验气动力、力矩监测反馈。

4、试验过程中,使用了视频设备在下旋翼前行边对旋翼的桨叶尖部运行轨迹进行了监控,避免下旋翼与上旋翼相撞的事故发生。

附图说明

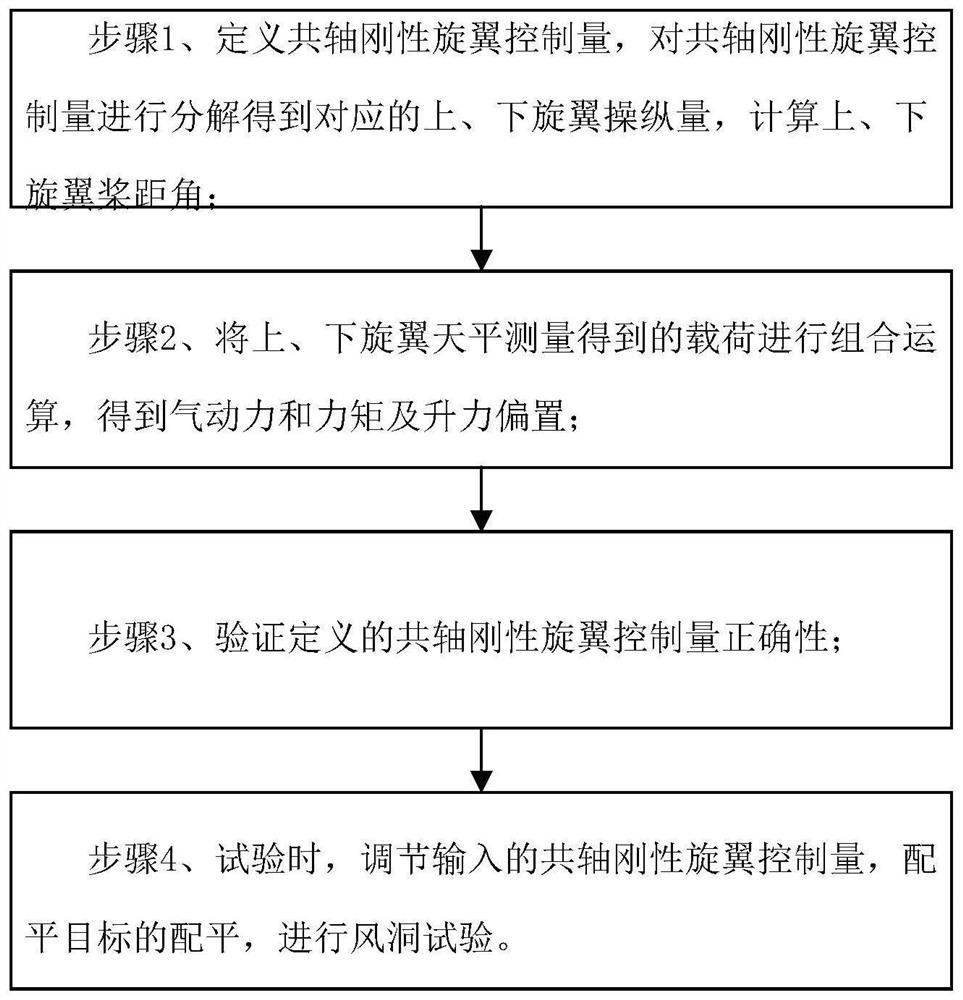

图1是本发明的风洞试验方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步描述。

如图1所示,为了在风洞开展共轴刚性旋翼升力偏置的模拟,本发明提出了一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法,包含了控制量的定义与控制对象的测量反馈,以及试验风险的防范应对措施,具体方法如下:

步骤1、定义共轴刚性旋翼控制量,对共轴刚性旋翼控制量进行分解得到对应的上、下旋翼操纵量,计算上、下旋翼桨距角;

步骤2、将上、下旋翼天平测量得到的载荷进行组合运算,得到气动力和力矩及升力偏置;

步骤3、验证定义的共轴刚性旋翼控制量正确性;

步骤4、试验时,调节输入的共轴刚性旋翼控制量,配平目标的配平,进行风洞试验。

具体的,

步骤1具体包括:

步骤11、定义共轴刚性旋翼控制量包括耦合总距、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动纵向周期变距、差动横向周期变距;

步骤12、分解定义的共轴刚性旋翼控制得到上、下旋翼操纵量,具体过程为:

θ

θ

θ

θ

θ

θ

其中,θ

步骤13、根据上、下旋翼操纵量计算得到上、下旋翼桨距角,具体计算方法为:

θ

θ

其中,θ

所说步骤2目的是为共轴刚性旋翼升力偏置控制提供反馈。将上、下旋翼天平测量得到的载荷(是试验系统测量获得的)进行组合运算,获得能反映高速直升机飞行状态、能够的用于共轴刚性旋翼风洞试验升力偏置控制的气动力和力矩。其中气动力和力矩及升力偏置的具体计算方法为:

L=L

H=H

Z=Z

M

LOS=(M

其中,L、H、Z、M

所述步骤3对升力偏置操纵定义的检验,以检查升力偏置操纵定义是否正确,避免共轴刚性旋翼操纵定义失误引起的试验事故,具体验证过程为:

在上、下旋翼的桨叶根部安装倾角仪,在试验系统中输入共轴刚性旋翼耦合总距、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动纵向周期变距、差动横向周期变距进行操纵,得到上、下旋翼桨距角及倾角仪测量的角度度数,验证角度度数是否满足上、下旋翼桨距角与桨叶0.7r剖面至倾角仪安装处扭转角差量的叠加,若满足则表示定义正确,反之则不正确。只有在时才安装倾角仪,试验时要将倾角仪取下。

所述步骤4包括:通过调整输入的耦合总距、主轴倾角、耦合纵向周期变距、耦合横向周期变距、差动总距、差动横向周期变距完成对共轴刚性旋翼的升力、水平力、俯仰力矩、滚转力矩、偏航力矩、升力偏置的配平。

其中,配平的具体步骤包括:

步骤41、在风洞试验环境下,将旋翼转速和风洞风速调整至稳定;

步骤42、变化耦合总距控制量,将双旋翼升力调整至指定值;

步骤43、变化主轴倾角控制量,将双旋翼水平力调整至指定值;

步骤44、变化耦合纵向周期变距控制量,将双旋翼俯仰力矩调整至指定值;

步骤45、变化耦合横向周期变距控制量,将双旋翼滚转力矩和侧力调整至指定值;

步骤46、变化差动总距控制量,将双旋翼偏航力矩调整至指定值;

步骤47、变化差动横向周期变距控制量,将升力偏置调整至指定值;

步骤48、重复步骤42-47直至共轴刚性旋翼达到配平目标;

其中指定值为试验计划实现的要求值。

在一个优选实施例中,为避免升力偏置值过大导致下旋翼与上旋翼相撞的事故发生,在风洞试验过程中,在下旋翼的桨叶前行边设置摄像设备,实时监控上下旋翼的桨叶尖部运行轨迹;设定桨叶尖部运行轨迹的阈值,当桨尖轨迹接近阈值,调整差动横向周期变距,将升力偏置值调小或回零。

本发明还提供了一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验系统,基于风洞试验系统,共轴刚性旋翼的上、下桨叶根部安装倾角仪,包括:

控制量定义及输入模块,用于双旋翼操纵量的定义及输入双旋翼的控制量;

操纵量分解模块,用于将输入双旋翼的控制量解算分解为相应的单旋翼操纵量;

桨距角计算模块,用于根据上、下旋翼的单旋翼操纵量计算上、下旋翼桨距角;

检验模块,用于验证定义的双旋翼操纵量的正确性;验证过程为:在共轴刚性旋翼的上、下桨叶根部安装倾角仪,检验模块验证上、下旋翼桨叶根部的倾角仪测量的角度度数,是否满足上、下旋翼桨距角与桨叶0.7r剖面至倾角仪安装处扭转角差量的叠加,验证完毕后取下倾角仪;

监测模块,监测上、下旋翼,对天平测量得到的载荷进行组合运算,得到用于共轴刚性旋翼风洞试验升力偏置控制的气动力和力矩;

配平模块,用于调整双旋翼的操纵量改变气动力和力矩,使共轴刚性旋翼达到配平目标。

在一个优选实施例中,所述共轴刚性旋翼的下旋翼的桨叶前行边设有摄像设备及与其连接的监控模块;所述摄像设备用于监控上下旋翼的桨叶尖部运行轨迹;所述图像监控模块,用于设定桨叶尖部运行轨迹的阈值,当桨尖轨迹接近阈值,调整差动横向周期变距,将升力偏置值调小或回零。

共轴刚性旋翼由上、下两幅旋翼构成,上、下两幅旋翼具有独立的操纵机构和测量系统。升力偏置是共轴刚性旋翼风洞试验需要模拟和测量的关键参数。之前国内未建立针对共轴刚性旋翼的升力偏置试验流程,试验过程中对上、下旋翼操纵量经人工结算后分别输入,造成了试验过程复杂,且出错概率高,试验风险大。

本专利发明的共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统包含了试验系统中对共轴刚性旋翼操纵量的定义、风洞试验测量监视系统中对操纵目标的定义,将上、下旋翼的控制量和力、力矩值整合至共轴刚性旋翼风洞试验所需的操纵值和配平目标。并提出了对操纵量的检验方法和试验风险应对措施。本发明的试验方法具有实现简单、步骤明确、降低试验风险的特点。

本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。如果本领域技术人员,在不脱离本发明的精神所做的非实质性改变或改进,都应该属于本发明权利要求保护的范围。

本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

本说明书中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

- 一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统

- 一种共轴刚性旋翼升力偏置风洞试验方法及系统